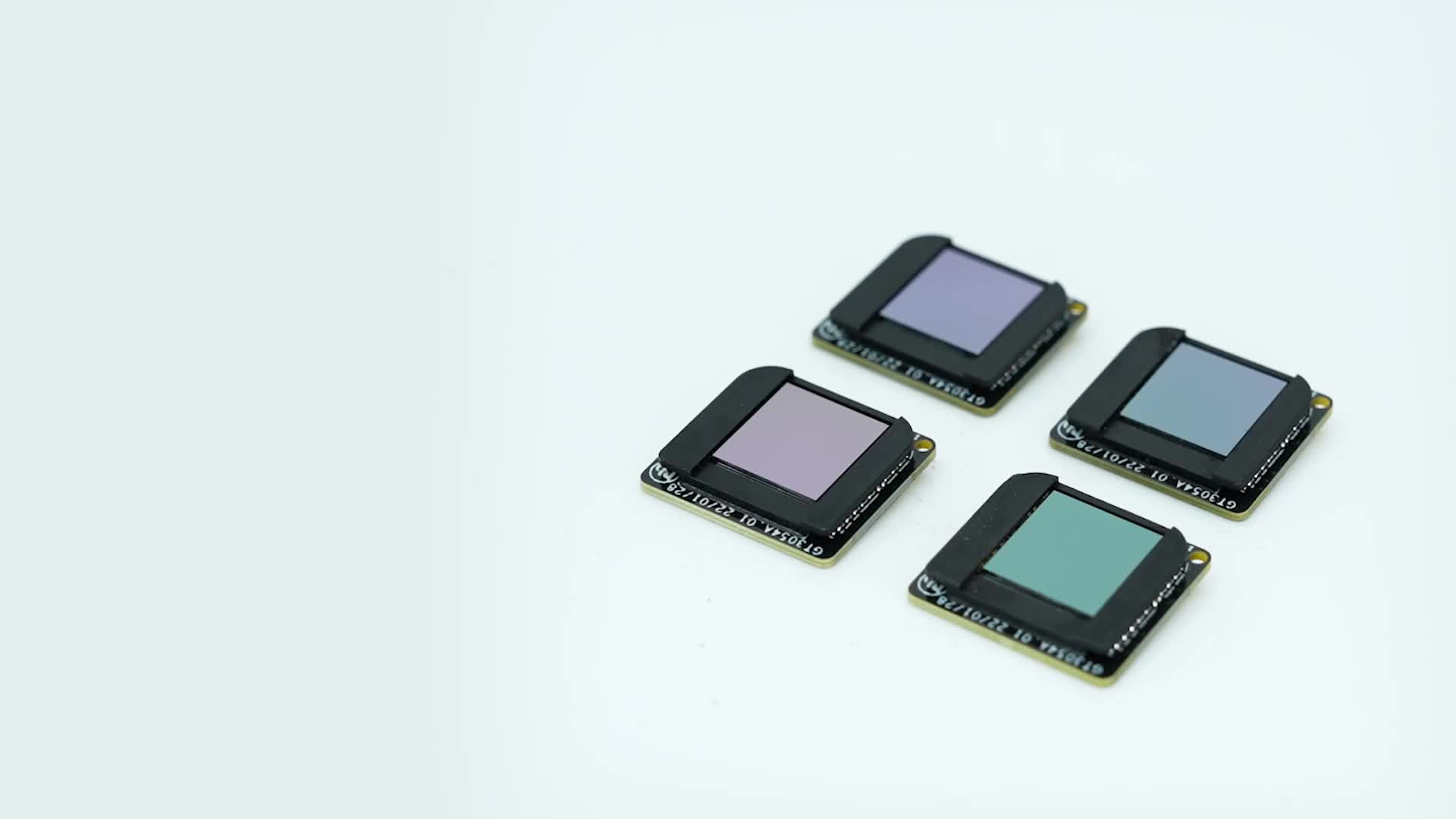

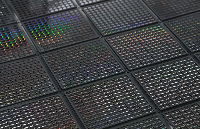

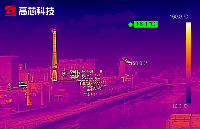

在攻克多項技術難關后,中國電科11所技術團隊成功研制出短波和中波單片2.7Kx2.7K紅外焦平面探測器,并進行了成像演示。

該探測器的成功研制,標志著中國電科在三代超大面陣紅外探測器研制方面取得了重大突破,填補了國內單片2K×2K以上陣列規模紅外探測器空白,代表了國內最高和世界先進水平。

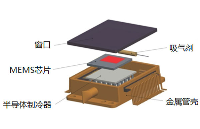

紅外焦平面探測器是紅外成像系統的核心部件,本次研制成功的短波和中波單片2.7K×2.7K探測器屬于高靈敏度制冷型紅外焦平面探測器,涉及材料、芯片、集成電路設計、制冷和封裝等多個學科,技術難度極大,此前單片2K×2K以上陣列規模紅外焦平面探測器僅被個別國家掌握。

紅外焦平面陣列技術

自從赫謝爾利第一次發現了紅外輻射以來,人們就開始不斷運用各種方法對紅外輻射進行檢測,并根據紅外光的特點而加以應用,相繼制成了各種紅外探測器。

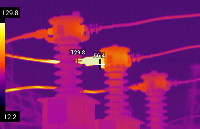

進入20世紀后,紅外探測器技術取得了驚人的進展,特別是冷戰時期,軍備競賽各方投入巨資進行研究,突破了諸多難題,使紅外探測器技術從30年代單一的PbS器件發展到現在的多個品種,從單元器件發展到目前焦平面信號處理的大型紅外焦平面陣列。紅外焦平面陣列技術作為紅外探測技術發展的一個里程碑,正在急速地拓展新的應用領域和市場,滲透到工業監測探測、執法、安全、醫療、遙感、設備等商業用領域,改變了其長期以來主要用于軍用領域的狀況。

紅外焦平面陣列是紅外系統及熱成像器件的關鍵部件,是置于紅外光學系統焦平面上,可使整個視場內景物的每一個像元與一個敏感元相對應的多元平面陣列紅外探測器件,在軍事領域得到了廣泛應用,擁有巨大的市場潛力和應用前景。

紅外焦平面陣列原理?

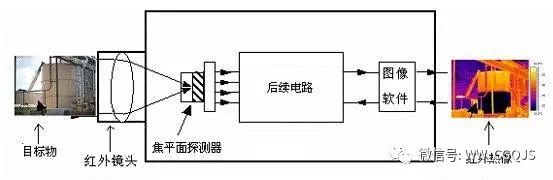

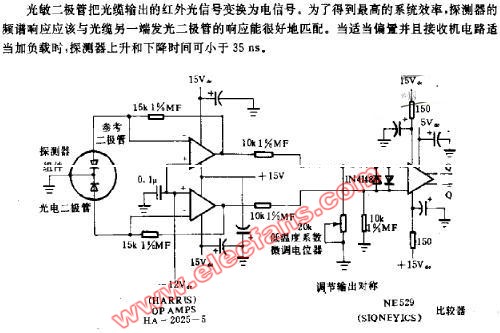

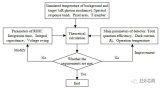

焦平面探測器的焦平面上排列著感光元件陣列,從無限遠處發射的紅外線經過光學系統成像在系統焦平面的這些感光元件上,探測器將接受到光信號轉換為電信號并進行積分放大、采樣保持,通過輸出緩沖和多路傳輸系統,最終送達監視系統形成圖像。

紅外焦平面陣列分類

1、根據制冷方式劃分

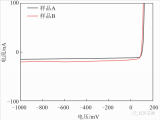

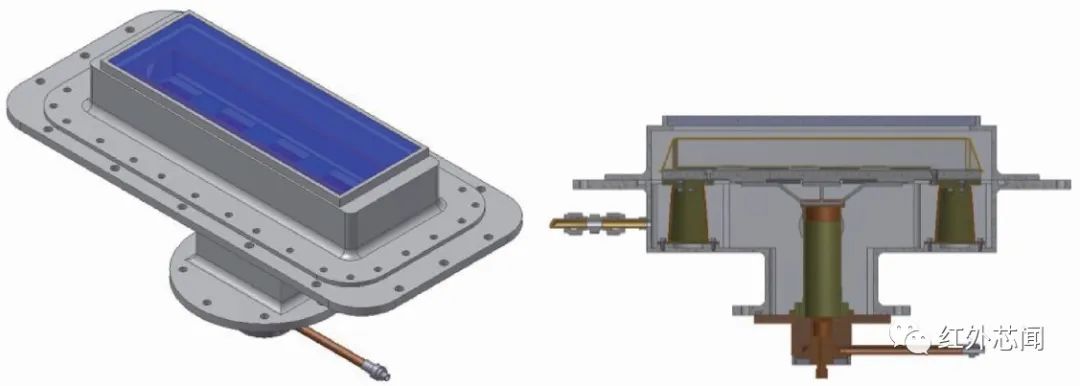

根據制冷方式,紅外焦平面陣列可分為制冷型和非制冷型。制冷型紅外焦平面目前主要采用杜瓦瓶快速起動節流致冷器集成體和杜瓦瓶斯特林循環致冷器集成體。由于背景溫度與探測溫度之間的對比度將決定探測器的理想分辨率,所以為了提高探測儀的精度就必須大幅度的降低背景溫度。當前制冷型的探測器其探測率達到~1011cmHz12W-1,而非制冷型的探測器為~109cmHz12W-1,相差為兩個數量級。不僅如此,它們的其他性能也有很大的差別,前者的響應速度是微秒級而后者是毫秒級。

2、依照光輻射與物質相互作用原理劃分

依此條件,紅外探測器可分為光子探測器與熱探測器兩大類。光子探測器是基于光子與物質相互作用所引起的光電效應為原理的一類探測器,包括光電子發射探測器和半導體光電探測器,其特點是探測靈敏度高、響應速度快、對波長的探測選擇性敏感,但光子探測器一般工作在較低的環境溫度下,需要致冷器件。熱探測器是基于光輻射作用的熱效應原理的一類探測器,包括利用溫差電效應制成的測輻射熱電偶或熱電堆,利用物體體電阻對溫度的敏感性制成的測輻射熱敏電阻探測器和以熱電晶體的熱釋電效應為根據的熱釋電探測器。這類探測器的共同特點是:無選擇性探測(對所有波長光輻射有大致相同的探測靈敏度),但它們多數工作在室溫條件下。

3、按照結構形式劃分

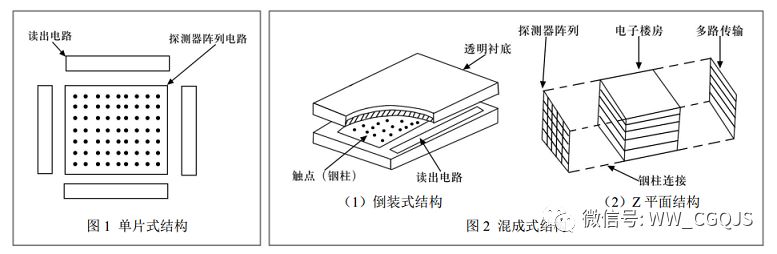

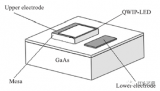

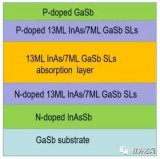

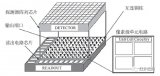

紅外焦平面陣列器件由紅外探測器陣列部分和讀出電路部分組成。因此,按照結構形式分類,紅外焦平面陣列可分為單片式和混成式兩種。其中,單片式集成在一個硅襯底上,即讀出電路和探測器都使用相同的材料,如圖1。混成式是指紅外探測器和讀出電路分別選用兩種材料,如紅外探測器使用HgCdTe,讀出電路使用Si。混成式主要分為倒裝式和Z平面式兩種,如圖2。??

4、按成像方式劃分

紅外焦平面陣列分為掃描型和凝視型兩種,其區別在于掃描型一般采用時間延遲積分技術,采用串行方式對電信號進行讀取;凝視型式則利用了二維形成一張圖像,無需延遲積分,采用并行方式對電信號進行讀取。凝視型成像速度比掃描型成像速度快,但是其需要的成本高,電路也很復雜。

5、根據波長劃分

由于運用衛星及其它空間工具,通過大氣層對地球表面目標進行探測,只有穿過大氣層的紅外線才會被探測到。人們發現了三個重要的大氣窗口:1mm~3mm的短波紅外、3mm~5mm的中波紅外、8mm~14mm的長波紅外,由此產生三種不同波長的探測器。

讀出電路

讀出電路是紅外焦平面陣列當中的十分重要的環節。對于周圍物體的黑體輻射,被測物體的輻射信號相當微小,電流大小為納安或者是皮安級,要把這么小的信號讀出可不是一件容易的事,尤其這種小信號很易受到其它噪聲的干擾,因此,選擇和設計電路就成為特別重要的方面。

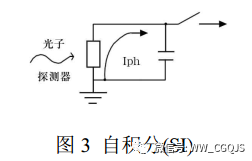

1、自積分型讀出電路

在所有讀出電路結構中,自積分(SI)電路(圖3)最為簡單,僅有一個 MOS 開關元件,其象元面積可以做得很小。在 SI 電路中,光生電流(或電荷)直接在與探測器并聯的電容上積分,然后通過多路傳輸器輸出積分信號。此讀出電路的輸出信號通常是取其電荷而非電壓,其后接電荷放大器,在每幀結束時需由象元外的電路對積分電容進行復位。積分電容主要為探測器自身的電容,但也包括與之相連的一些雜散電容。在某些探測器中,此電容可能是非線性的(如光電二極管的結電容),隨積分電荷的增加,其會造成探測器的偏置發生變化,可能引起輸出信號的非線性。該電路的另一個缺點是無信號增益,易受多路傳輸器和列放大器的噪聲干擾。

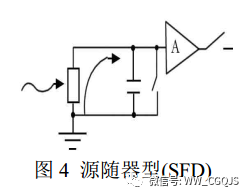

2、源隨器型讀出電路(SFD ROIC)

為了給多路傳輸器提供電壓信號,并增加驅動能力,往往在 SI 后加緩沖放大器。實現此功能的通常方法是在每個探測器后接一MOSFET 源隨器(SFD),即構成源隨器型讀出電路(圖4)。源隨器型讀出電路是一種直接積分的高阻抗放大器,探測器偏壓由復位電平決定,故不存在探測器偏壓初值不均勻的問題,但偏壓會隨積分時間和積分電流變化,引起探測器偏置變化。SFD電路在很低背景下具有較滿意的信噪比,但在中、高背景下,與 SI 讀出電路一樣,其也有嚴重的輸出信號非線性問題。復位 MOS 開關會帶來 KTC 噪聲,而源隨器 MOS 管的 1f 噪聲和溝道熱噪聲也是主要的噪聲源。

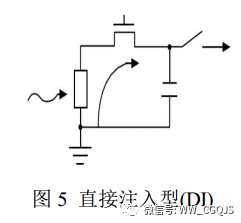

3、直接注入讀出電路(DI ROIC)

直接注入(DI)電路(圖5)是第二代探測器(即探測器陣列)使用最早的讀出前置放大器之一。它首先用于 CCD 紅外焦平面陣列,現也用于CMOS 紅外焦平面陣列。在此電路中,探測器電流通過注入管向積分電容充電,實現電流到電壓的轉換,電壓增益的大小主要與積分電容的大小有關,當然也受電源電壓的限制。此電路在中、高背景輻射下,注入管的跨導(gm)較大,這主要是因積分電流較大的緣故。此時,讀出電路輸入阻抗較低,光生電流的注入效率相對較高。在低背景下,因注入管的跨導減小,使讀出電路的輸入阻抗增大,會降低光生電流的注入效率。在一定的范圍內,DI 電路的響應基本上是線性的。但因各象元注入管閾值電壓的不均勻性,會在焦平面陣列輸出信號中引入空間噪聲,因而抑制焦平面陣列的空間噪聲是一個非常棘手的問題。

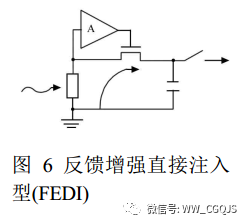

4、反饋增強直接注入讀出電路(FEDI ROIC)

反饋增強直接注入電路(FEDI)以 DI 讀出電路為基礎,在注入管柵極和探測器間跨接一反相放大器(圖6),其目的是在低背景下,進一步降低讀出電路的輸入阻抗,從而提高注入效率和改善頻率響應。視反饋放大器的增益不同,FEDI的最小工作光子通量范圍可以比DI 低一個或幾個數量級,響應的線性范圍也比 DI 的更寬。但象元的功耗和面積也隨之增加了,面積的增加對現在日益發展的光刻技術并非什么大問題,但功耗的增大就很不利。

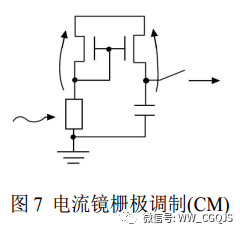

5、電流鏡柵調制讀出電路(CM ROIC)

電流鏡柵調制電路(CM)可使讀出電路在更高的背景輻射條件下工作(圖7)。通常,讀出電路的積分電容是在象元電路內,因受面積的限制,故不可能做得很大。在高背景的應用中,很大的背景輻射電流可使積分電容電壓很快地處于飽和狀態,從而使讀出電路失去探測信號的功能。CM 讀出電路可避免這種情況的發生,這種電路的電流增益與探測器輸出電流的平方根成反比例關系,即隨探測器輸出電流的增大,電流增益自動減小。但是,CM 電路不能為探測器提供穩定和均勻的偏置,其響應也是非線性的。因而,此讀出電路的總體性能受限。

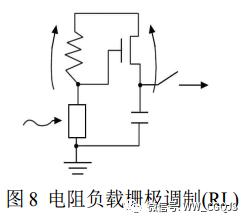

6、電阻負載柵調制讀出電路(RL ROIC)

電阻負載柵極調制電路(RL)的構造思想和目的與 CM 幾乎一樣(圖8),其效果也差不多,只是因用電阻替代了 MOS 管,可使象元 1f 噪聲更小,并提高了探測器偏壓的均勻性。由于大電阻的制造與數字 CMOS 工藝是不兼容的,RL 的阻值不可能很大。此外,因電路結構的原因,當探測器電流很小時,此讀出電路的均勻性和線性度都相當差。在大多數的應用中,需要對其輸出增益和偏移進行校正才能獲得滿意的效果,故此類讀出電路不見常用。

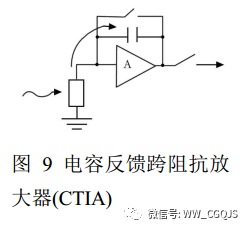

7、電容反饋跨阻抗放大器(CTIA ROIC)

CTIA是由運放和反饋積分電容構成的一種復位積分器(圖9),探測器電流在反饋電容上積分,其增益大小由積分電容確定。它可以提供很低的探測器輸入阻抗和恒定的探測器偏置電壓,在從很低到很高的背景范圍內,都具有非常低的噪聲。且輸出信號的線性度也很好。此電路的功耗和芯片面積較一般的電路大,復位開關也會帶來 CKT 噪聲,這也許是它眾多優良性能中的一點不足之處。

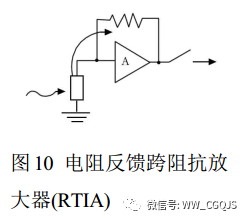

8、電阻反饋跨阻放大器(RTIA ROIC)

RTIA和 CTIA 相似,只是由電阻代替了積分電容和復位開關(圖10)。此電路無積分功能,故只能提供與探測器電流成比例的連續輸出電壓,如要提供高的輸出增益,需要大的反饋電阻,但大的電阻占用芯片面積大,且不適宜數字 CMOS 工藝。因此,讀出電路陣列幾乎不用此電路結構。

以上是八種典型讀出電路的性能和特點,可根據不同的應用和性能需求進行選用。這些基本電路形式通過某些變化和組合可衍生出新的性能更好的讀出電路。

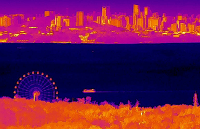

紅外焦平面陣列技術的發展現狀

跨入二十一世紀以來,紅外熱攝像技術的發展已經歷了三十多個年頭。其發展已從當初的機械掃描機構發展到了目前的全固體小型化全電子自掃描凝視攝像,特別是非致冷技術的發展使紅外熱攝像技術從長期的主要軍事目的擴展到諸如工業監控測溫、執法緝毒、安全防犯、醫療衛生、遙感、設備先期性故障診斷與維護、海上救援、天文探測、車輛、飛行器和艦船的駕駛員夜視增強觀察儀等廣闊的民用領域。

紅外熱攝像技術的發展速度主要取決于紅外探測器技術取得的進展。三十年來,紅外探測器技術已從第一代的單元和線陣列發展到了第二代的二維時間延遲與積分 (TDI)8~12μm的掃描和3~5μm的640×480元InSb凝視陣列,目前正在向焦平面超高密度集成探測器元、高性能、高可靠性、進一步小型 化、非致冷和軍民兩用技術的方向發展,正在由第二代陣列技術向第三代微型化高密度和高性能紅外焦平面陣列技術方向發展。這次中國電科11所發布的就屬于這第三代技術。

第三代紅外焦平面陣列技術要滿足以下幾種要求:

1、焦平面上探測器像元集成度為≥106元,陣列格式≥1K×1K,至少雙色工作,

2、高的工作溫度,以便實現低功耗和小型輕量化的系統應用,

3、非致冷工作紅外焦平面陣列傳感器的性能達到或接近目前第二代致冷工作紅外焦平面陣列傳感器的水平,

4、必須是極低成本的微型傳感器,甚至是一次性應用的傳感器。

第三代紅外焦平面陣列傳感器有下列三種,即:

(1)大型多色高溫工作的紅外焦平面陣列,探測器像元集成度≥106元,陣列格式1000×1000,1000×2000,和4096×4096元,像元尺寸18×18μm2,目前芯片尺寸22×22mm2,未來的芯片應更大,高的量子效率,能存儲和利用探測器轉換所有的光電子,自適應幀速(480Hz),雙色或多色工作,使用斯特林或熱電溫差電致冷器,工作在120~180K,光響應不均勻≤0.05%,NETD≤50mk(f/1.8),結構上單片或混合集成,可以是三維的。

(2)非致冷紅外焦平面陣列,無須溫度穩定或致冷,用于分布孔徑設計,重量僅1盎司,30mW功率,焦平面探測器元集成度≥106元,陣列格式1000×1000元,像元尺寸為25μm ×25μm,NETD<10mK(f/1),或60mK(f/2.5),低成本、低功耗、中等性能,用于分布孔徑設計中獲取實用信息。

(3)非致冷工作的微型傳感器,焦平面探測器像元集成度僅160×120元~320×240元,像元尺寸50μm ×50μm~25μm ×25μm,NETD<50mK(f/1.8),輸入功率10mW以下,重量1盎司,尺寸<2立方英寸,低成本。

最終的第三代紅外焦平面陣列將是極低成本的微型傳感器,將占領整個紅外市場,其未來的應用將是無人操作的一次性應用傳感器,如微型無人駕駛航空飛行器,頭盔安裝式紅外攝像機和微型機器人等。

紅外成像屬于技術密集度高、投資強度大、研究周期長、應用前景廣泛的高技術產業,因此,只有相關單位打破單位界限和行業界限,分工協作,集中國內已有的技術力量和充分利用先進技術、發揮優勢、組織聯合攻關,才能確保此行業在我國在的順利發展。

編輯:黃飛

?

電子發燒友App

電子發燒友App

評論