去年距離圣誕節還有幾天的時候,比特幣的價格開始跳水,從歷史最高點的2萬美元跌至10500美元,加密貨幣巨大的泡沫也隨之破滅。這場突如其來的“災難”過后,市場似乎立即開始復蘇,比特幣的價格也漸漸接近最高點。然而,自那時起,市場變成了一個惡性熊市,與之前的牛市形成了鮮明的對比,在短短幾個月內就損失了70%的價值。

對于比特幣持有者來說,無論是最糟糕的時代已經過去,還是尚未到來,都有必要退一步想想為什么會發生這樣的情況,為什么去年12月一個比特幣的價錢是2萬美元,而今年夏天就成了6000美元?甚至現在的不到5000美元?

難道答案是僅僅將比特幣歸結于泡沫那么簡單嗎?對于幣圈之外的人來說,可能并沒有經歷過2017年瘋狂的加密貨幣市場,也不覺得那一天有多么特殊:可能天氣很一般,或者沒什么值得紀念的事情;但就在同一天,幣圈發生了翻天覆地的變化:有的人賺了錢狂喜不止,有的人輸了錢痛苦不堪,對于你來說再正常不過的一天對他們來說恍若天堂和地獄。

除了在市場中上演的歇斯底里和瘋狂之外,要想了解比特幣的暴跌和暴漲,人們必須了解比特幣的底層技術,因為其中很大一部分可能與比特幣協議的新穎程度有關。

比特幣對于人們來說存在著一種本質上的疏離感,并且這種感覺被它試圖實現的規模進一步放大了。從這一點來看,說這些實體(加密貨幣)是千禧一代最有趣的技術對象并不為過。即使是在未來時代,它也是未來主義的。在了解它的過程中,人們仿佛被推進了一個朦朧的仙境中,在那里,人們最熟悉、最不可或缺的東西——金錢——正經受著拷問。

超體:比特幣

“超體(hyperobjects)”這個術語是哲學家Timothy Morton提出的,用來描述那些“人類無法掌控的、在時間和空間上分布過于龐大并且過于復雜的事件、系統或過程”。

Morton進一步說道:“黑洞是超體;如鈾和钚等具備深度半衰期的核物質是超體;全球變暖和物種大滅絕也是超體。這些現象的局部效應(local effects)影響了人們現在的生活,但大多數情況下,它們確實超出了人們的認知范圍。”

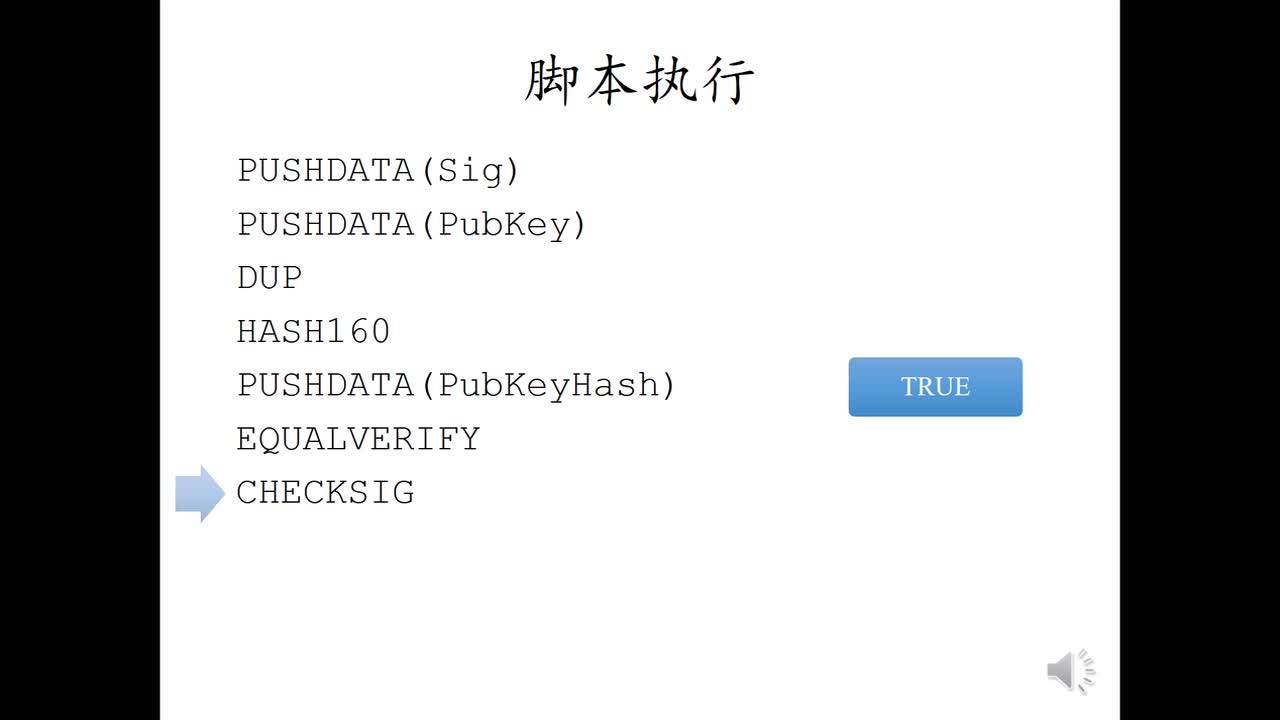

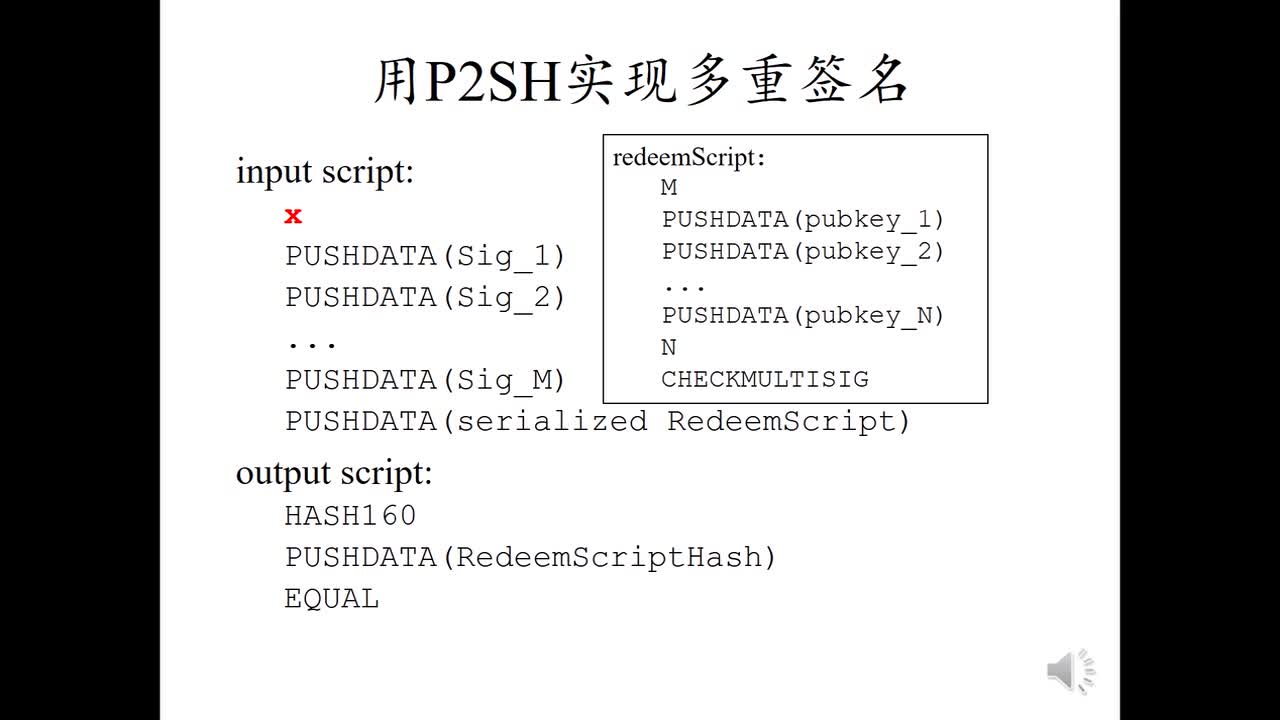

作為加密貨幣的“始祖”,比特幣也是一個超體:它跨越了時間,由有序的兆字節塊連接組成,在空間上不斷拓展,既無處不在又無處可尋。比特幣不固定的物理表現吞噬了大量廉價的電力,并促使許多個冰冷的倉庫堆滿嗡嗡作響又不斷發熱的礦機,以解決一個又一個的算力難題。諸如交易所、點對點銷售平臺等輸入或輸出端口正如觸角一般從比特幣存在的這個難以言喻的世界中向外伸展出去。社區中的人將比特幣協議稱為蜜獾(the honey badger),大概是因為它像“平頭哥”一樣有著極強的生存能力。并且,比特幣的底層技術——分布式賬本技術——記錄的內容要比Excel文檔簡單得多。

區塊鏈也可以被標記為超體。和其他超體一樣,區塊鏈技術違反了常規,打破了舊時的悖論。例如,哲學家曾思考過,像大腦一樣的物質如何能夠存儲觀察者無法主觀讀取的信息,這說明大多數物質上承載的信息都是不固定的,但區塊鏈上的信息從始至終都是固定和明確的。分布式賬本由錢包和人們的資產構成,上面存在一個特殊的共識,這個共識通過工作證明實現,之所以說它特殊,是因為這個共識沒有人會反對。人們曾提出一個瘋狂的設想:大腦本身就是一個有機區塊鏈,不斷地記錄和復制著自我和世界的狀態,這些信息貫穿腦半球和各個組織模塊,而意識就是這個狀態下的分布式神經達成的共識。

甚至單個比特幣的實際價值也能證明該協議是超體。比特幣的二重性(duality)令人著迷:其分布式賬本上記錄的信息是客觀的,但分布式賬本本身的價值又是主觀的。只有現實世界參與進來,這些賬本才有意義。矛盾的是,比特幣只有獲得成功才能讓現實世界看到價值。

如果整個比特幣協議被視為全球NO.1的加密貨幣,它的市值就會高的離譜,連帶著日波動性也會降到很低。比特幣想要成為可用貨幣,低波動性是必不可少的。因此,比特幣的市值越高,人們就越愿意使用它去購買或定價,這就像一條咬住自己尾巴的蛇一樣又陷入到了死循環中。

為了進一步論證,我們先假設比特幣的終極夢想已經實現了(只是假設,不要認真)。在這個設想中,比特幣不僅取代了美元,更是成為了全球貨幣儲備和價值儲備。可能有人認為這樣想很瘋狂,但是比特幣的總價值去年確實曾短暫的躋身世界貨幣前20。我們繼續假設,比特幣成為了排名第一的貨幣,價值可能在30萬至50萬美元之間甚至達到數百萬美元。

乍一看,這樣的假設似乎太過荒謬了,一個抽象的貨幣單位怎么可能會有那么大的價值,尤其是它誕生的時間相對來說還很短,沒有經受過考驗。然而,貨幣本身不就是這樣嗎?

貨幣是由社會構建的衡量單位,它是一個尺度,是一把尺子,但衡量也是雙向的。我們可以給像汽車、房子和電腦等物品貼上衡量單位的標簽,來賺取等量的貨幣。如果你同意這種說法, 那么貨幣其實就是價值本身。當有人創造出一種新的、更高級的貨幣形式時,之前的貨幣如果需要轉換成這種新型貨幣,那么“新”貨幣的價值就是所有“舊”貨幣的價值。

相應地,比特幣的價格走勢中存在著一個基本的巨大特性,標志著它是一個超體。這就像是數學課上,我們只是晃了一下神,就很快就跟不上老師的思路了。聚焦到在每日水平上,我們可以發現去年比特幣的價格波動很大(比如第一天上漲15%,第二天下跌10%)。放大到每月水平上,我們發現比特幣的月度波動周期更長,比如,這個月即將漲到3000美元,但是下個月就跌倒了1800美元。然而,不管這些曲線隨著時間如何得旋轉跳躍,方向總是會不可避免地向上。下圖就是那次令幣圈沸騰的事情發生的前一天,比特幣的價格走勢:

來源: www.coinmarketcap.com

我們還可以將時間進一步放大,從周期與周期的對比來看,價格的下跌行為看起來并不像每日水平上那樣神秘。在這個時間維度上,比特幣每天與每月的高峰與低谷可以被看作是圍繞地球運動的天體(Ptolemaic epicycles,托勒密“地心說”中的觀點),一年(或者兩年、三年等)為一個周期。這其實很好理解,即使所有參與者都堅信結果是注定的,也沒有辦法讓價格從低谷一下子上升到高峰。

研究人員曾用跨學科的方法研究了比特幣的價格走勢,在研究論文中用數學方法解釋了同樣的周期概念。這種想法后來被人們評論過于簡單,因為他們認為比特幣價值來自于梅特卡夫定律(Metcalfe’s law),即該系統的價值與連接的用戶數量的平方(n2)成比例。但是價格走勢總是出其不意,在典型的比特幣泡沫中,價格開始會成倍增長,就好像在盡全力實現成為”世界貨幣”這個終極目標,接著又無法挽回的暴跌,數學是沒辦法計算出比特幣是如何一下蒸發了數十億的價值的。

來源:Wheatley et al.

研究人員還將比特幣這種特質描述為數學中的分形性質(fractal nature)。

歸根結底,我并不是特別關心這種行為背后的機制。無論是不是分形性質,比特幣都符合我心中的超體:從一文不值到試圖取代貨幣,比特幣在這條路上的波動性已經超越了時間尺度以及人類的認知范圍。

泡沫會破滅嗎?

沒人知道最后會發生什么。或許比特幣會化為烏有,就好像從未在歷史中存在過,這幾年只是人們集體的一個錯覺。但我不這么認為。存在于比特幣背后的是無數的精力、智力和經濟因素。拿互聯網來說,最開始它只是用來通過遠程計算機發送信息而已,但那個時候的互聯網消失了,或者從另一個角度講,它繼續了,以社交媒體的方式重塑著我們的世界,無論是好還是壞。

加密貨幣最初只是一種通過遠程計算機發送貨幣的方式,那它又將如何結束呢?或者它又將如何重塑我們的社會?

答案可能正在生成。區塊鏈既是一項資產,又是相互作用的社區地址。貨幣和政府的結合需要一種原生的政府形式,否則將來政府可能也會被這種技術質疑。假如區塊鏈解決了2008年金融危機之后人們對銀行的信任缺失問題,是否也可以解決政府中存在的信任缺失問題呢?

我并不是說讓政府將區塊鏈技術作為輔助手段,比如利用區塊鏈進行投票,而是一個尚處于萌芽階段的方向,區塊鏈的力量不是完全消除信任,而是將信任正式化。

如果可以選擇一項技術在我年老之后重塑這個世界,我會押注于現在還蹣跚學步的加密治理形式。我認為,幾十年以后,可能會出現一種全新的加密主義取代了現在的民族主義,這不是不可能的。

這就是為什么比特幣會如此有趣。這個時代的新事物太少了,有些人認為世界正在發生著巨大的變化,但是除了口袋中的手機越來越先進,我們的基礎設施和文化都已經接近于停滯不前:大型科技公司仍通過廣告賺錢;電視劇和電影翻拍了一遍又一遍;電子游戲的視覺體驗越來越好,但是文字效果越來越差;即使是上世紀資本主義與共產主義之間的矛盾也在重新上演,只不過這次階級換成了身份。人類社會仍停留在過去。

來源:挖鏈網

電子發燒友App

電子發燒友App

評論