到目前為止,物聯網可穿戴應用中最大的亮點無非就是Apple Watch了。

Apple Watch是在4月10號開始接受預訂,4月24號正式發售的。Apple暫時還沒給出具體的銷售數據,但是有一家商業數據研究機構Slice Intelligence收集到了美國本土Apple Watch消費的Email收據,他們估計在4月10號第一個預售日就已經有了100萬只的預售量,同時截止到6月中旬也就是正式發售后兩個月總共銷售了280萬只。對今年整年Watch總出貨量的預估,大多數分析機構的數字基本落在1500-3000萬只左右。

我們可以等Apple新一季財報出來以后,去確認一下他們預測的對不對。拿出這些數據,是想說明什么呢?相比之下,去年Android Wear整年的出貨也才不到100萬只。所以說,有一句話應驗了,就是說2015年真正是可穿戴設備爆發元年,這也是因為Apple Watch的推動。

另外,智能硬件又不僅僅是手表、手環、眼鏡這樣的可穿戴設備的范疇。目前估值比較高的,還有像Google收購的Nest恒溫器,像Facebook收購的Oculus頭戴式虛擬現實設備,還有Google和Qualcomm投資的Magic Leap——一個號稱30-40年后的計算技術。

前幾天微信上還在瘋轉一個帖子,標題是“中國大搞特稿互聯網+,美國卻悄悄進入新硬件時代”,光看標題還真有點“捧硬件、貶互聯網”的意思。其實在物聯網架構里面,互聯網大數據和智能硬件都有他們各自的分工。美國這些新硬件不也是互聯網公司在推動嗎,不也需要互聯網、大數據、云計算嗎?其實中國的互聯網公司BAT以及小米也都在干同樣的事,就是到處收購智能硬件公司。為什么呢?因為硬件是入口,是用戶的入口,數據的入口。

所以,我們看智能硬件作為物聯網的硬件入口,是物聯網金字塔塔基的感知層的一部分,是最基礎的一層。通過最基礎的感知層來收集數據,經過通信和數據整理,去解決各類應用場景的問題,最終需要大數據來做分析,對各類場景應用服務做優化,實現真正的智能交通、智慧醫療、智慧城市等等。

物聯網這個架構其實跟一個知識進階的金字塔有異曲同工之妙。

數據是基礎,數據傳遞出來就成了信息,利用信息能夠解決問題了就是知識,再提煉一下,能夠有效率的解決問題并提供最大價值的就是智慧。

所以每一層都很重要,沒有基礎也就沒有上層建筑。

那么這個基礎、這些Internet of Things的Things到底有多少潛力呢?

根據Gartner最新的預測,到2020年,正在使用的物聯網硬件將會有300億只,這個數量里不含手機、平板和電腦。同時,在2020年這一年就將出貨90億只。其中的芯片至少需要450億顆。也就是每只硬件里至少需要5顆芯片。

為什么是5顆呢?

Gartner的分析師是這樣說的:2-3顆sensor,1顆MCU,1顆communication,有時還需要1顆PMU電源管理。

這基本上是個手環的芯片需求嘛。手環是最簡單的,其他智能硬件對于芯片的需求應該遠不止這個數。

最近對物聯網還有一個槽點,是說物聯網這塊餅是看上去很美,但是想吃又吃不到,吃到了又吃不飽。拿業界默認的1000萬定理為例,就是一顆芯片的出貨量達到1000萬顆,才能沖抵高昂的EDA Tool、IP、光罩、流片等費用的加總。一個小公司為了物聯網做了一顆芯片,結果沒做到1000萬,已經先倒了。

這個我們或許可以從市場戰略部署來看。這個公司開發一款產品,他的市場定位是什么?是否只針對特定應用場景,而在這個應用場景僅會面對比較少的競爭?

另外,他對自身優勢的定位又是什么?如果在一個充滿競爭的環境里,他的產品是否能夠比目前市面上的產品提供更好的性能、更合理的價格?

更好的性能需要在哪些方面體現呢?

目前的智能硬件在功能的實現上最需要在哪些方面繼續完善呢?

還是這四個答案:一個是感知,一個是互聯,一個是智能化,一個是低功耗。用傳感器來實現感知,用射頻技術來實現互聯,用控制器來實現智能化,最后需要整個系統設計包括每個元件、包括電源管理一起來降低功耗。

去年百度的The Big Talk請到了一位被稱為可穿戴教父的人物——Alex Pentland。他是MIT的一位教授,從七八十年代就開始做可穿戴,是最早從事可穿戴領域研究的。他在論壇上說他很少使用可穿戴設備,因為現在這些可穿戴設備還不夠好,達不到他的標準,不能提供他想要的信息。

他的大致的意思是數據還不夠精準,戴著身上很不方便,不能解決問題。

那怎么辦?

數據的精準,還需要負責感知的傳感器做得更加精準、靈敏度更高。把穿在身上的設備變成身邊環境里的智能硬件,還需要更多的傳感器。這樣一來,勢必需要設備之間更多的互聯。數據量更大了以后,還需要更強的計算和控制。設備更多了,還需要進一步降低功耗。最后,就是大數據的事情了,拿著精準的預處理過的數據去做生命科學和人的行為習慣的分析,最終幫助用戶解決問題,實現智能的世界。

所以說,這些底層的硬件,主要是硬件里面的IC,在感知、互聯、智能化和低功耗方面還有很大的進一步完善的空間。

-

物聯網

+關注

關注

2913文章

44929瀏覽量

377063 -

可穿戴設備

+關注

關注

55文章

3820瀏覽量

167299 -

智能硬件

+關注

關注

205文章

2351瀏覽量

107941

發布評論請先 登錄

相關推薦

宇樹科技在物聯網方面

可穿戴電子產品的未來趨勢:科技與生活的深度融合

可穿戴設備論壇順利召開!看可穿戴設備如何撬動萬億市場

未來展望:PLC遠程控制網關與工業物聯網融合的發展趨勢

#參考設計#可穿戴心電圖設計方案

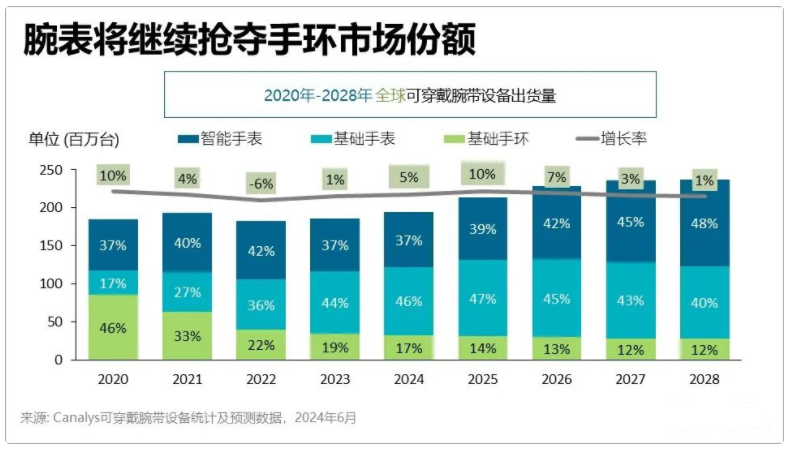

2024年可穿戴腕帶設備市場展望:智能手表復蘇與基礎手表持續增長

適用于可穿戴設備和物聯網的低IQ高度集成電池充電管理解決方案BQ25125數據表

適用于可穿戴設備和物聯網的低IQ高度集成式電池充電管理解決方案BQ25121A數據表

關于物聯網可穿戴的發展和未來的展望

關于物聯網可穿戴的發展和未來的展望

評論