USB Type-C,又稱USB-C,是一種通用串行總線(USB)的硬件接口形式,外觀上最大特點在于其上下端完全一致,與Micro-USB相比這意味著用戶不必再區分USB正反面,兩個方向都可以插入。

01USB分類

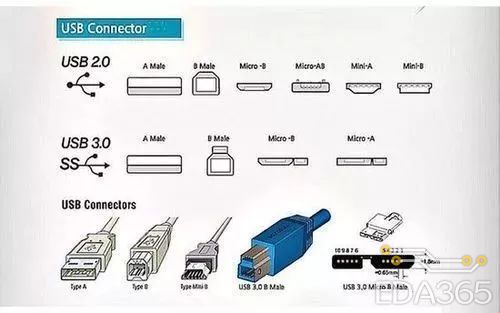

談到形式,剛才所說的mini-USB和micro-USB也算是這樣,但這兩個相對于標準USB來說的。而這個標準USB,其實它的名字叫USB Type-A。

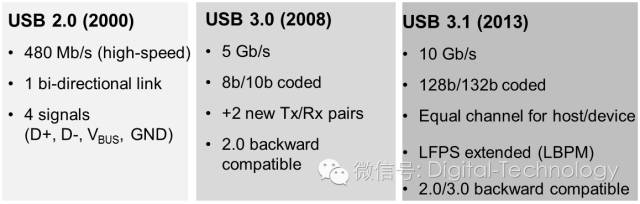

這個圖大致解釋了不同形式的USB,可以看到,不同版本(2.0/3.0)對應的這些接口是有差別的,基本上USB 3.0時代都是為了兼容USB 2.0才做成了這樣。

Type-A的USB 3.0和2.0形狀一致,并且設備也可以相互兼容,而Type-B就不同了,2.0版Type-B的接線可以插到3.0版接口上,但是反過來就不行。

02Type-C有功能和特性

USB 3.1分為Gen 1/Gen 2兩種,USB 3.1 Gen1是USB 3.0的改名,也就是說完全沒變化。市面上所有未提及Gen 1/Gen 2區分的,一般都代指USB 3.1 Gen2。

USB 3.1 Gen 2的帶寬為10Gbps,比USB 3.0高了一倍。

影音傳輸(USB AV)帶寬增大,匹及HDMI1.4。

電力輸出可達到100W。

編碼標準變化,從8b/10b升級為128b/132b,極大的降低了編碼損耗率。

03Type-C專屬特性

1F支持正反插

雖然歷代USB都有防插反設計,但這并不能防止“大力出奇跡”后的悲劇……于是乎這次從源頭解決問題,正反插都能用,再也不會遇到插USB時要試一次后才能插進去的尷尬。

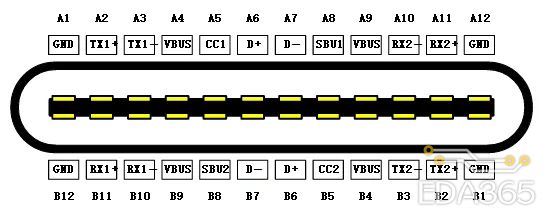

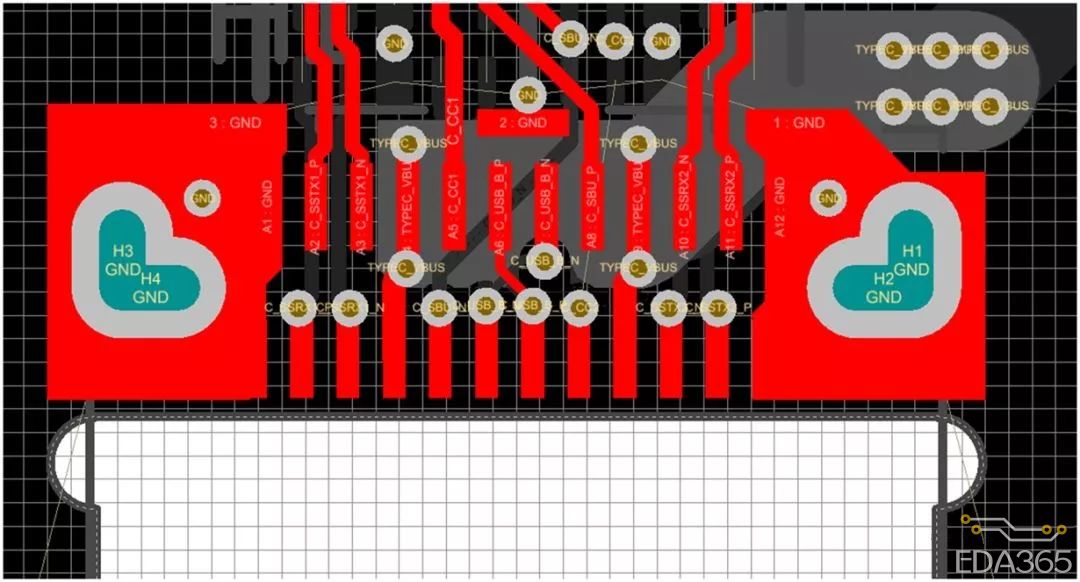

如圖所示,typeC有24個引腳,每一邊12個。沒有連接時,兩邊的引腳定義是中心對稱的,所以typeC正反插時都是一個情況。當然這個定義不是一直都這樣的,連接后會根據識別情況發生變化。

2F支持替代模式(Alternate Mode/Alt Mode)

支持替代模式的前提,是機器已經搭載了支持USB PD協議的芯片,就是剛才提到的那個可以增大功率輸出的玩意。

04Type-C接口引腳定義

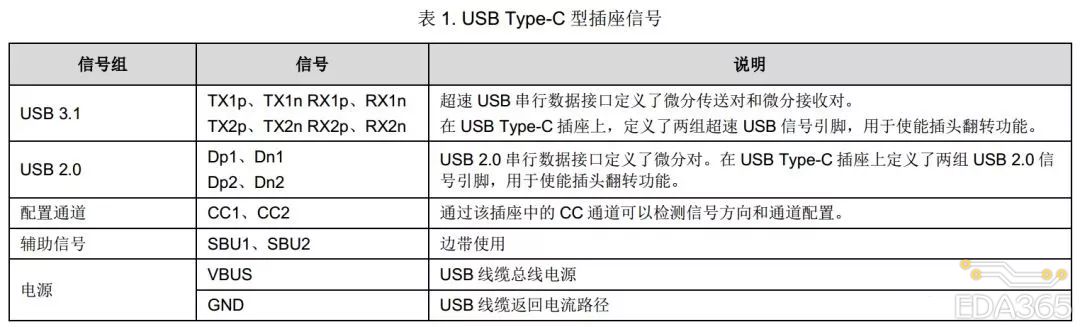

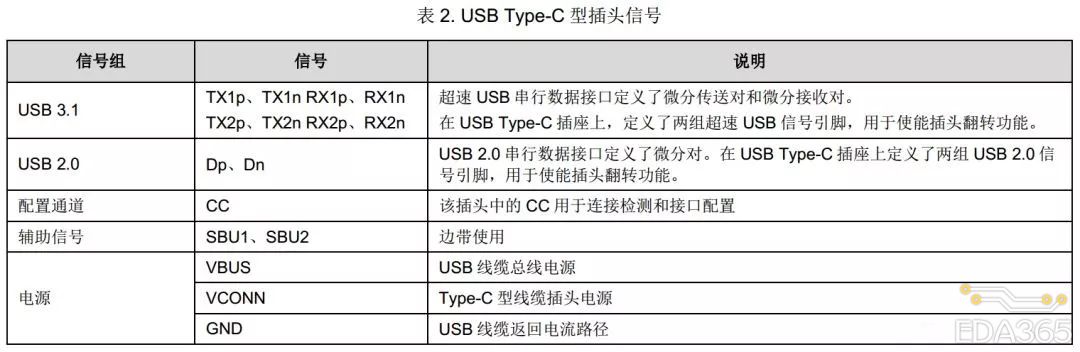

表 1 和表 2 分別匯總了在 USB Type-C 型插座和插頭上所使用的信號列表。

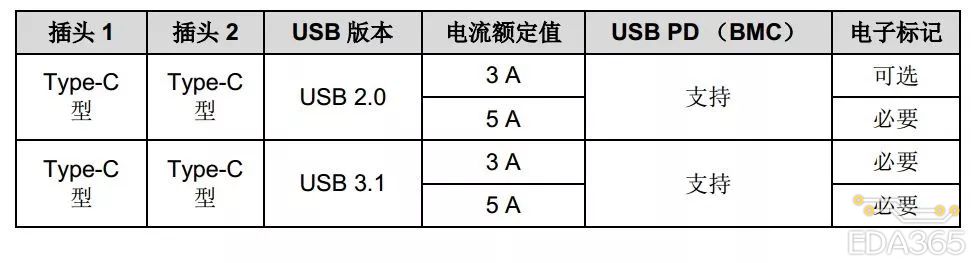

05Type-C 版本對比及載流

06PCB布局布線指南

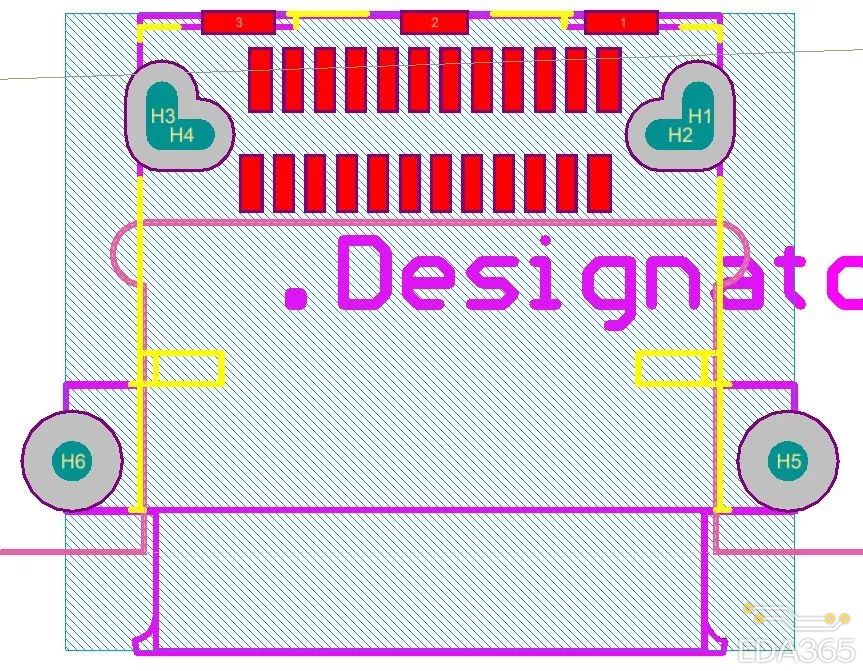

Type-C接口有多種封裝,最麻煩的(Jacob‘s Opinion)是帶有EMI接地屏蔽的中置式貼片接口。通過對參考設計和EVM(評估模塊)中總結的一些技巧,幫助PCB設計工程師更快更容易的設計出符合規范的工程。

(1)

從Type-C接口供應商處獲取最新的封裝并仔細檢查。在理想情況下,與PCB電路板廠一起驗證接口的使用面積和平面度,為整版布局提供必要的參考。

(2)

對type-c接口進行扇孔處理。參照之前的設計文檔可以得知可以使用通孔8/16 mil過孔(沒有盲孔和埋孔)。

就設計規則而言,我們將最小間距設置為3mil(最差情況)并將我們的過孔放置在(頂部/底部)。確保通孔沒有碰到Type-C連接器上的焊盤,以避免“盤中孔”的出現。

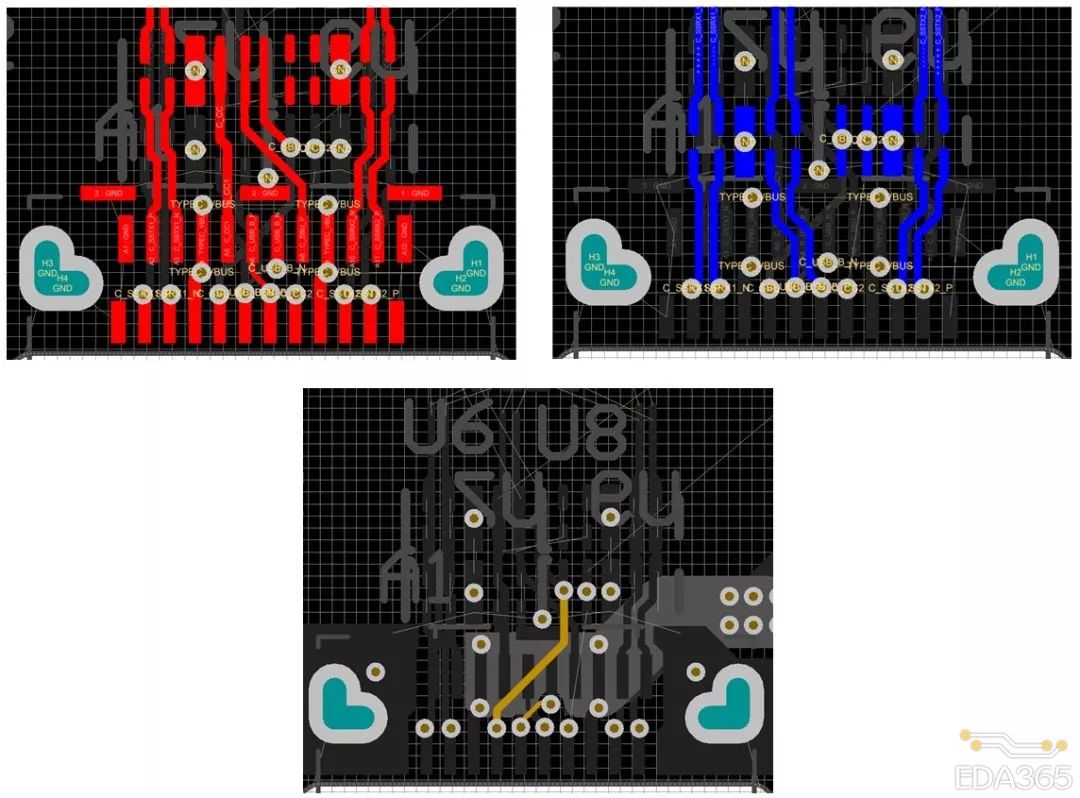

(3)

在頂層和底層可以看到SSTX / RX這些差分對。由于這些是最重要的信號,因此要把這些差分線做特別處理,比如安全間距要滿足3W走線,蛇形等長,在等長時,為了匹配長度盡可能一樣而采用蛇形等長。而且盡可能確保阻抗計算的正確性。

(4)

為了滿足阻抗計算的結果,接下來要對SBU,USB2和CC1 / 2等信號做以下布線處理。

(5)

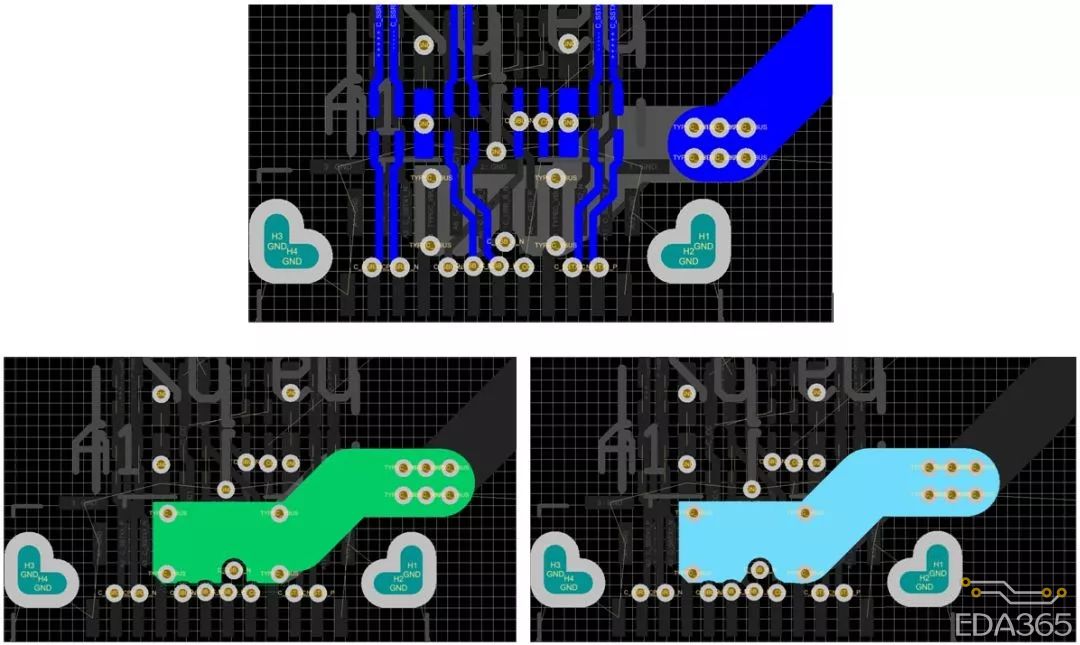

由于Type-C接口最大的載流為5A,所以我們在進行PCB設計時。我們使用以下兩種方法。

第一種是在內層使用相當大的平面來承載高電流。0.5盎司銅需要大約125毫米的銅寬度才能安全地滿足5A。

第二種方法是使用頂部/底部層來承載大部分電流(放置走線/從數據路徑傾瀉而出)約65mil的0.5盎司銅和鋪銅(0.5盎司)才能容易滿足5A。

一旦電源接近Type-C接口,就會在內層上兩次轉換,以使連接器下方的VBUS過孔并使用一組過孔將它們縫合到頂部/底部來進行鋪銅處理。

(6)

GND鋪銅。通過一些新打的過孔,把整個板子上出現的空白區域都可以用添加回流GND過孔,并且把整個模塊進行鋪銅處理。

以上6點內容同樣可以應用于其他Type-C接口的PCB設計中,把握好設計技巧后可以減少在Type-C系統上進行布局的時間。

-

usb

+關注

關注

60文章

7980瀏覽量

266067 -

引腳

+關注

關注

16文章

1220瀏覽量

50898

原文標題:USB3.1 Type-C 高速接口設計指南

文章出處:【微信號:eda365wx,微信公眾號:EDA365電子論壇】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

USB3.1接口是否適用手機

USB3.1接口與Type-C有什么區別

USB Type-C與USB3.1有哪些不同的地方

USBType-C與USB3.1不同

ASW3410 USB3.1高速模擬切換芯片規格書

USB3.1 第二代接口的靜電保護方案

USB3.1高速接口設計指南

USB3.1高速接口設計指南

評論