新型冠狀病毒全球大流行讓很多人開始關注病毒相關的知識與學術研究,而新冠病毒的癥狀、傳播范圍、傳播方式等更是重點,每一則消息出來幾乎都會瞬間擴散開,其中關于消息可靠與否的討論也隨之層層掀起波瀾。

即使不可避免受到其他因素影響,大部分人還是會選擇相信學術研究的結果,因為科學本身是中性的。不過,如果熟悉科研成果發表流程,人們可能會注意到一些跟所發表的成果相關的額外信息。比如發出時炸得學術界沸沸揚揚后來又快速撤稿的一篇印度學者的神文,與提出后來為人們普遍接受的“貓會感染新冠病毒”證據的研究文章,發表平臺是同一個,即專門針對生命科學研究人員的預印本發表平臺bioRxiv。 要了解bioRxiv為什么會火起來,必須要說說預印本的定義和跟其有關的爭議。預印本,即preprint,是未經同行評議的文章,而學術刊物上的發表通常需要經過漫長的同行評議。也就是說,是否經過同行評議,是預印本與正式學術刊物文章的分水嶺。

預印本與同行評議制度

新冠疫情期間,前述印度作者的文章在互聯網上引起關于病毒起源的紛紛猜測,而平臺上提醒的“文章為預印本,尚未經過同行評議,需謹慎看待”則被無意或有意地忽視了。沒有同行評議這個守門者,預印本還具有可信度嗎?或者,更嚴重一點,還能被稱之為科學的研究嗎? 而另一方面,圍繞同行評議的爭論,也在科學領域的內外持續進行,其中最重要的兩個視角均與同行評議的速度有關:一是在面對如流行病疫情這樣大型的公共衛生事件,是降低標準先公布信息還是保持嚴格標準;二是同行評議對創新的影響。 美國東部時間2020年4月29日晚,傳染病專家、NIAID主任Anthony Fauci博士在美國白宮會議中討論了Gilead公司被寄予厚望的藥物remdesivir剛公布的臨床實驗數據。這組數據顯示,與安慰組對比,接受remdesivir治療的新冠肺炎病人康復更快,治療時間的差異統計上顯著,同時,致死率也有所降低,雖然尚未達到統計顯著。 Fauci隨后解釋,雖然一般情況之下,這種早期臨床實驗的藥效數據不會這么早公布,但是既然已經有比較明顯的結果,那就有道德義務立刻告知服用安慰劑的病人,讓他們也能夠用上藥。而相關結果,Fauci最后強調,將投稿給同行評議期刊,接受規范的審閱。

“Bottomline: You are gonna be hearing more details about this, this will be submitted to a peer-reviewed journal, and will be peer-reviewed properly, but we think this really is opening the door to the fact that we now have the capability of treating…”

在一般科學領域,也許投入到同行評議中的精力和時間還不到立刻影響生死存亡的程度,但有不少學者對于同行評議制度所扮演的gatekeeper角色有存疑,如目前任職于復旦大學的經濟學家兼理論物理學家陳平,近日在微博上,發表了下面這段觀點:

“中國學美國搞匿名審稿,不知淹沒多少天才創新。二十世紀的物理學是德國世紀而非美國世紀,科學審稿制度的差別,至今沒有引起重視。中國經濟學無法自主創新,一個重要的原因就是所謂的‘和國際接軌’,照搬美國的學術雜志排名和匿名審稿制度,而這樣做的結果是追隨西方主流的文章必然占領中國經濟學的主流地位,試圖總結中國經驗的創新研究自然邊緣化或者出局。研究物理學發展的體制經驗,是推進中國經濟學發展的必經之路。”

預印本的終極目標?

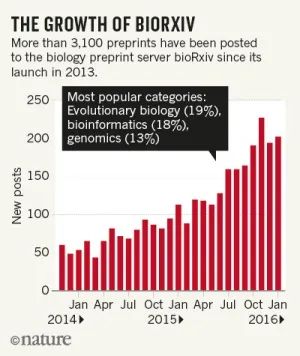

預印本無疑是學術圈對同行評議制度缺點的一種反應,一貫產出甚豐的生物科學反而不是預印本最早火爆起來的領域。始建于1991年的arXiv早就發展成為一個多學科的綜合預印本平臺,其中物理、數學、計算科學、定量生物學、量化金融、統計學、電子工程、系統科學,以及經濟學等都已經形成了龐大的論文檔案。側重于某個專業領域的平臺也有不錯的人氣,比如化學方面的chemRxiv,醫學平臺medRxiv,當然,也包括專注生命科學的bioRxiv。 根據來自bioRxiv的統計,從2013成立到2016年的3年間,已經有超過3100篇預印本文章發表于該平臺,而之前擔憂的失去同行評議約束、質量可能大幅下滑的情況似乎并沒有出現,支持者們強調,公開發表的早期工作,對研究者的聲譽至關重要,所以發布預印本時反而會更謹慎。

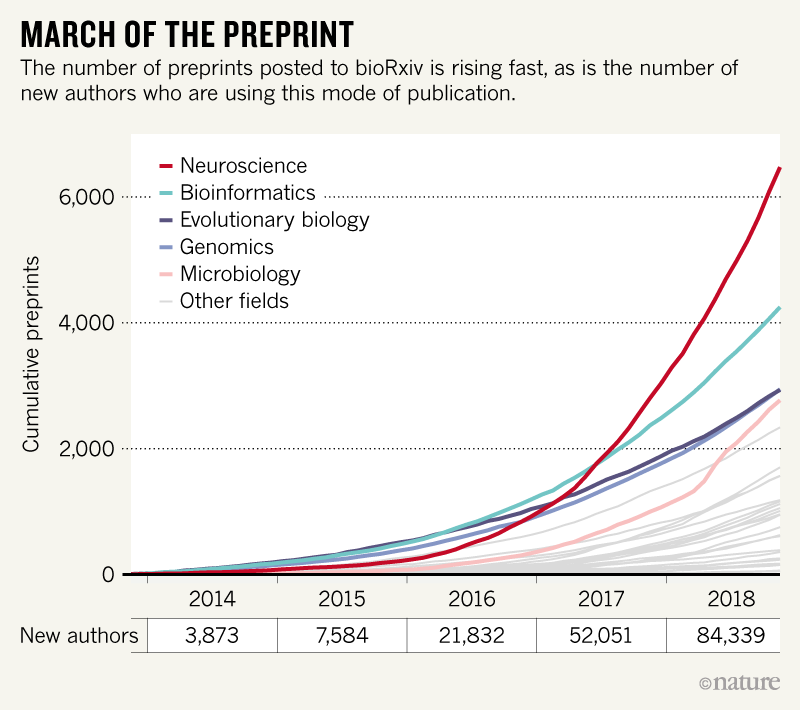

資料來源:John Inglis/biorxiv 與此同時,新作者們的參與熱情持續上漲,當年首次在bioRxiv上發表文章的作者數從2014年的3,873增長至2018年的84,339。

資料來源:R. J. Abdill & R. Blekhman Preprint at bioRxiv https://doi.org/10.1101/515643 (2019). 基于bioRxiv上的文章,研究者們構造了一個互動數據庫Rxivist,該數據庫面向大眾公開。分析顯示,2016年及之前發布在bioRxiv上的預印本,有三分之二最后都發表在同行評議期刊上,而且大部分是在預印本發布六個月之內。下載量越高的預印本,其發表于高影響因子期刊的概率也越高。 是終點又回到了起點嗎?如果預印本最終的目標還是要發表在同行評議期刊上,如果之前被批判為“勞民傷財”讓研究者等到內傷的同行評議最終是繞不過去的坎兒,那所有這些推動預印本發表的行動還有什么意義? 供職于紐約洛克菲勒大學的神經生物學家Leslie Vossshall是預印本的積極支持者,她對此持有不同的看法,說:“我所有的預印本文章,經過慢到讓人痛苦的同行審議,最后都發表在傳統期刊上了。關鍵問題是,最后的內容跟最開始的并沒有什么不同。所以期刊到底起了什么作用?” 質疑歸質疑,整個研究者社群對于高水平期刊的執著并沒有減少,這也許也是預印本最終要發表于傳統期刊的主要原因。正如歐洲頂級生命科學家組織EMBO的主任Maria Leptin所說,無論是資助機構還是終身教職評審委員會,都不敢對這個話題任性,高水平期刊的公信力并非一日建成: “Nobody has the courage to say, we, as a funding organization, or we, as a tenure committee, are not going to look at where you publish as opposed to what you publish.” 對于資歷尚淺的研究者而言,影響力大的期刊還扮演著“等級過濾器”(prestige filter)的功能,申請教職或者博后都需要這塊敲門磚。

預印本的運營模式

不管有多少爭議,預印本平臺越來越活躍是顯見的事實,免費的服務并沒有讓財務問題成為發展的瓶頸,相反,眾籌平臺的性質、學術機構的深度參與(如arXiv的運維方是康奈爾大學)、外部捐助的支持,還有社群為中心的治理結構,都讓輕裝上陣的預印本平臺如魚得水,人氣日漸看漲。 對于作者而言,雖然是預印本,但一旦發布,該文章就能獲得一個專屬的“數字對象身份標識”(digital object identifier,即DOI),便于被引用。arXiv平臺上對文章的分類也獲得了很多擁護,即發布成功的文章被歸為新成果、驗證性成果和爭議性成果三類,開放的討論區不僅推動了研究者之間的交流,還成為期刊主編們了解最新研究動向的窗口。討論區設有管理員,會對討論進行適當協調。

“版權”歸屬 科學研究會創造價值,不僅包括對社會的價值,也包括對個人的價值。預印本的發表速度令研究成果的歸屬成為一個焦點話題。在欣賞預印本的便捷性和快速性的研究者中,不乏有“占坑”思路的作者,畢竟,全世界那么多聰明而勤奮的人都在做研究,如果因為完美主義而眼睜睜看著一個好想法成為別家的成果,也是會心有不甘。 曾就讀于加州大學舊金山分校計算生物學專業,而后又在賓夕法尼亞大學任職的Daniel Himmelstein代表了一部分喜歡記錄研究過程中漸進性成果的人群。對這個人群來說,在極端的情況下,每一個研究假設、每一次新的數據收集,都可以在如GitHub或Zenodo這樣的開放平臺上發表,因為每次的發表都能獲得一個獨立DOI,不僅引用方便,也使得建立研究的追蹤圖譜成為可能。與之相對的,是擔心預印本發出后,其中的想法被“競爭對手”搶發在頂級期刊而自己喪失“版權”的作者。根據Nature的調研,這后一部分人不在少數。 從根本上來說,“面世”只是研究實現價值的第一步,而后續的權益如何歸屬則是一個影響深遠的制度設計問題。在這樣的背景下,一些預印本平臺提供了不同的授權選項,如以物理學家居多的arXiv,默認選項是授予平臺非排他的傳播權,而很多生物學家則選擇不進行開放授權以全權保留后續期刊發表的選擇,因為有期刊(如PNAS)明確表示如果先期預印本的授權協議跟自身期刊本身的許可權條款沖突,將不接受其投稿。 研究成果的發表,要質量、速度、還是話語權?如何保證研究者的權益從而保持創新的活力?在我們破四唯的當下,也許建設良好的科學社群,推動平臺、學術機構、期刊等多方的合作是未來的方向?

-

過濾器

+關注

關注

1文章

432瀏覽量

19740

原文標題:預印本平臺火了,同行評議已如雞肋?詳解預印本的前生今世

文章出處:【微信號:zhishexueshuquan,微信公眾號:知社學術圈】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

PCBA加工預加熱的目的

單端預端接光纜怎么接

預訓練和遷移學習的區別和聯系

大語言模型的預訓練

預訓練模型的基本原理和應用

預端接配線架接線步驟復雜嗎

預連接光纜具有哪些特點

預端接光纜配線架具有哪些特點

預端接光纜有哪些形式

【大語言模型:原理與工程實踐】大語言模型的預訓練

多模預端接光纜具有哪些特點

EMI 預兼容測試和 EMI 故障排查應用案例

預印本與同行評議制度,預印本的終極目標?

預印本與同行評議制度,預印本的終極目標?

評論