在足夠高的壓力下,所有的分子體系都會解離成原子相,并伴隨著新奇特性的出現,如理論預言絕緣的氫分子晶體在高壓(大于550 GPa)下轉變成金屬原子氫,成為室溫超導體;實驗發現氮分子晶體在110 GPa解離為立方結構的聚合氮(cg-N),是高能量密度材料;

實驗發現鹵族單質碘、溴和氯分別在23 GPa、80和258 GPa分子解離轉變為非公度結構,原子相具有超導特性。到目前為止,元素周期表中唯獨氟在超高壓下的結構演化還不清楚,由于氟在元素周期表中的獨特位置,研究它在高壓下的結構演化,具有特殊的意義。

近日,寧波大學崔田教授、吉林大學段德芳教授等人,與加利福尼亞州立大學北嶺分校的苗茂生教授合作,在超高壓下雙原子分子晶體結構研究方面取得突破性進展。研究成果以“Multistep Dissociation of Fluorine Molecules under Extreme Compression”為題,于2021年6月4日發表于Physical Review Letters雜志上。

早在2007年,崔田課題組就針對I2和Br2雙原子分子體系進行了系統而深入的研究:構建了一個合理的調制結構,很好地表征了固態溴的非公度相。

揭示了彈性常數C44軟化是導致分子相解離機制(PRB 76,104113, 2007);發現非靜水壓引起碘的超導轉變溫度(Tc)隨壓力增大而升高,很好地解釋了長期未能得到解釋的實驗現象(PRB 79, 064518, 2009)。

該工作采用基于第一性原理的晶體結構搜索方法,發現超高壓下氟分子相在完全轉變為原子相之前,發生了分子部分解離現象,先出現了分子和聚合鏈共存的混合相,然后轉變為由聚合鏈和原子共存的混合相。

至此,弄清了超高壓下最后一個雙原子分子F2的解離過程,它在高壓下獨特的結構演化,是其他任何元素中都沒有的。預測的這兩個混合相和原子相都呈現金屬性,并具有超導電性,使得高壓下的氟成為元素超導體中的一員。該工作對氟在極端壓力下結構演化行為的研究,填補了雙原子分子高壓行為的最后一塊空白,具有重要的科學意義。

該工作發現氟的分子相(Cmca)一直保持到2.75 TPa,之后氟分子部分解離,出現了分子和聚合鏈共存的P6/mcc結構,這個結構中分子F1和聚合F2的比例為6:1,F2分子平面的拓撲結構與氫第IV相中H2分子平面的拓撲相同,主要區別在于垂直的H原子在P63/m中形成H2分子,而在P6/mcc中的垂直F2原子形成線性聚合鏈。

4 GPa時P6/mcc結構轉變為Pm-3n結構,在這個結構中F2分子完全被打破,出現了F原子,其中聚合F2和原子F0的比例為3:1,它與一些二元化合物(如Cr3Si)的A15結構相同,只是F在A15中扮演兩種成份的角色。這個結構非常穩定,直到30 TPa時才轉變為純原子相Fddd。

氟在壓力下的結構演變伴隨著電子結構的變化。分子相Cmca的帶隙隨壓力的增大先降低后升高,這種變化是高壓下分子間相互作用和F-F鍵的收縮兩種競爭效應的結果。

兩個混合相和原子相都是金屬相,P6/mcc中的F2分子對費米能級的電子密度貢獻較大,表明金屬化可能與F2分子的解離無關,類似于H2和其他鹵素單質在分子相就發生了金屬化。Pm-3n相在費米能級上顯示出更高的態密度值,聚合F(F2)和原子F(F0)對費米面的貢獻相當。

作為Fddd結構的原子相顯示出典型的金屬能帶結構。通過麥克米蘭方程預測了這三個金屬相的超導轉變溫度,P6/mcc相在3 TPa的Tc為0.3-1.3 K,Pm-3n在5 TPa的Tc為2.1-5.5 K,Fddd在30 TPa的Tc為8.4-16.1K。由于原子相的λ和wlog較大,原子相的Tc明顯大于兩個混合相的值。

該論文的第一作者為吉林大學的段德芳教授,通訊作者為寧波大學的崔田教授和加利福尼亞州立大學北嶺分校的苗茂生教授。該工作得到了國家重點研發計劃項目、國家自然基金委項目、吉林大學高性能計算中心與國家超級計算天津中心天河一號的大力支持。

編輯:jq

-

晶體

+關注

關注

2文章

1369瀏覽量

35547 -

原子

+關注

關注

0文章

89瀏覽量

20345 -

電子結構

+關注

關注

0文章

14瀏覽量

8657 -

gpa

+關注

關注

0文章

7瀏覽量

4707

原文標題:PRL:超高壓下最后一個雙原子分子F2的解離

文章出處:【微信號:zhishexueshuquan,微信公眾號:知社學術圈】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

新材料黑科技:玻璃態超分子聚合物網絡

NeuroBlade攜手亞馬遜EC2 F2實例,加速數據分析

一般高壓架設線路用的什么線

超高壓變頻諧振耐壓試驗裝置操作規范及注意項目

TDK(東電化)超高壓陶瓷電容的國產替代——赫威斯電容HVC Capacitor

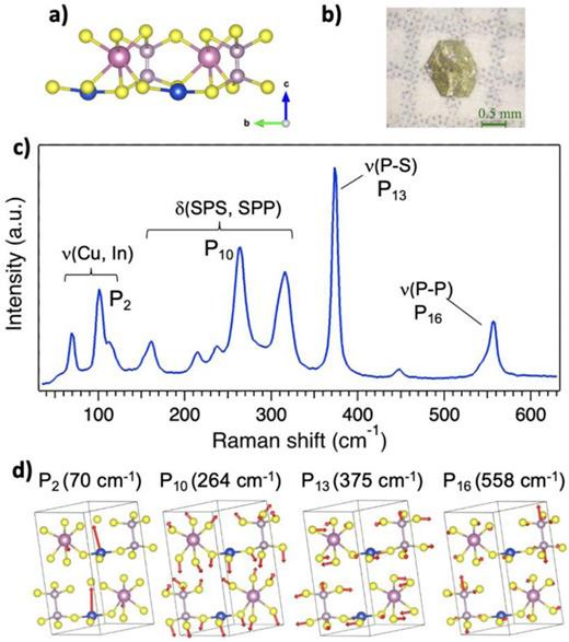

CuInP2S6在極端高壓下的變化及拉曼光譜分析的應用

請問stm8s103f2跟stm8s103f3能互換嗎?

TDK超高壓陶瓷電容的國產替代---赫威斯電容HVC Capacitor

解讀超高壓下最后一個雙原子分子F2的解離

解讀超高壓下最后一個雙原子分子F2的解離

評論