電子發燒友網報道(文/黃晶晶)近日,在首屆滴水湖中國RISC-V 產業論壇上,來自RISC-V產業鏈的多位大咖參與了精彩的圓桌論壇環節。圓桌論壇由中國RISC-V產業聯盟理事長,芯原股份創始人、董事長兼總裁戴偉民主持,嘉賓有紅帽高級軟件工程師,RISC-V國際基金會大使傅煒、工信部綠色計算產業聯盟CTO郭晶、北京晶視智能科技有限公司COO黃群輝、博流智能科技(南京)有限公司市場營銷副總裁劉占領、平頭哥半導體有限公司副總裁孟建熠、芯來科技聯合創始人、CEO彭劍英、賽昉科技有限公司聯合創始人兼CEO徐滔,以及成都啟英泰倫科技有限公司副總裁張來等。他們就當前RISC-V面臨的選擇、市場機會、生態等展開了探討。

縱觀幾種不同的CPU指令集和架構,相比于X86、Arm IP授權生態繁榮但不自主、不可控,MIPS架構的自主、可控但不繁榮,RISC-V應當要擔當起自主、可控、繁榮和創新等方方面面,面向中國CPU未來的發展。

戴偉民表示,RISC-V剛開始的時候,中國對其的反應并不快,甚至比印度、俄羅斯和歐盟都慢。2018年7月,上海市經信委最先旗幟鮮明的支持RISC-V,在國內第一個發布和RISC-V相關的扶植政策。如今,中國RISC-V產業聯盟的會員單位已經達140家,圍繞RISC-V指令級推出一系列優秀的IP、芯片和系統,產業生態正在壯大。

“芯片不應該被開源”占比超過一半

在圓桌論壇現場,與會者們對于“芯片應該被開源嗎”這一問題,進行了積極投票。結果顯示,認為不應該開源占比60.74%,認為應該開源的占38.64%。也就是大部分的與會者都認為芯片不應該開源。

針對這一話題,徐滔認為不應該開源。他說,大家可能對“開源”有誤區,開源從來不是目的、是一種手段,開源是一種商業模式。軟件開源很成功,因為通過軟件開源很多公司獲得了實質性的利益。那么,硬件開源也是同樣的道理,一旦有商業模式產生,就會有人去推動,這是機制問題。

孟建熠也贊同徐滔的觀點,他說,其實開源軟件發展無非是兩類:一類是硬件公司推動。例如:英特爾以及其它很多芯片公司需要操作系統、需要在軟件上有自己的“軟硬融合”的生態,同時第三方軟件公司也在推動。另一類是在開源生態里面找到商業模式的服務公司。例如GitHub平臺讓開源軟件在全球范圍內協同,而它本身通過會員服務、存儲等增值服務贏利。

孟建熠認為,開源有兩個好處:一是學校、研究所培養學生、支持他們創新,需要開源硬件。例如在一個與復旦大學的課題合作中,RISC-V平臺與AI加速器搭配,可以跑一些軟件,學生在創新中學習,未來向企業輸送這類人才會非常有價值。二是硬件與算法迭代配合,向一些有需求的算法公司進行一定的授權,從而打通從軟件到硬件整條鏈路。

彭劍英也表示,技術沒有界限,更多的是一種商業模式。開源硬件跟開源芯片,其實都是不同的概念。比如樹莓派、安卓是開源的平臺,但是樹莓派上的芯片是不開放的。從芯片層面來看,一個指令集或者處理器的開源,就可以解決“開源芯片”的問題嗎?產業界應該在共性基礎上探討開放,并在商業邏輯上提供商業成熟的IP或設計方法、平臺,快速幫助客戶做芯片迭代。至于科研、教學、生態推廣上的開源方法則是另一種思路。

三年內,最先起量的RISC-V三大應用

在關于三年之內,RISC-V將在哪些應用領域優先起量這個問題的投票中,排名前三的選項是小家電產品、可穿戴設備、智慧攝像頭/監控。這三個選項也獲得了圓桌論壇嘉賓黃群輝、張來、劉占領等專家的認可。

黃群輝認為,穿戴設備和小家電這兩個產品,是非常適合RISC-V的應用場景,能夠大規模出貨。因為它的系統相對會比較封閉,沒有太多基于RISC-V生態的問題。另外,晶視也希望如大家所看好的那樣,推動RISC-V在智能AI攝象頭領域的落地和起量。不過,他同時認為,如果從芯片應用來看,他認同這三大應用,但如果從“影響力”角度來看,可能就未必是這三項。

劉占領進一步分析,從RISC-V滲透率的維度來看,快速起量有三個條件。第一,產業鏈條越短越容易可控。從芯片到加工廠、再到整機,整個產品的鏈條越短,那么在生態的涉及面就會越短,就容易起量。第二,對客戶來說,他需要性價比高的產品,客戶關注RISC-V可能是希望它既好用又便宜。而這類對性價比有追求的應用,包括小家電、可穿戴設備、攝像頭等。第三,從易用性來看,如何快速移植,產品基礎段位越低越容易實現,再加上完整的工具鏈、編譯環境,產業協同,這其中例如技術需求偏低的RTOS系列會起來。總體來看就是短的產業鏈、性價比和易用性三者的融合。

Linaro之于Arm,能否復制?RISC-V生態如何建設?

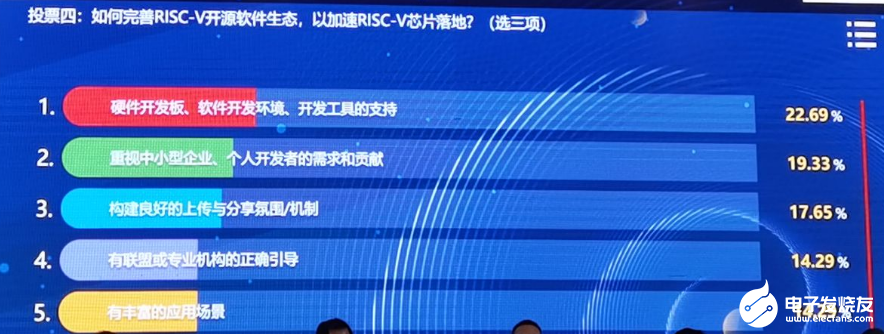

在“如何完善RISC-V開源軟件生態,以加速RISC-V芯片落地”的投票中,前三項分別是硬件開發板、軟件開發環境、開發工具的支持;重視中小型企業、個人開發者的需求和貢獻;構建良好的上傳與分享氛圍/機制。

紅帽基于開源Linux操作系統推出面向企業的商業化操作系統軟件取得了成功。傅煒表示,我們一直保持開放的態度去做開源。我們所有的產品都是以Fedora開源產品為基礎,其中有用的、比較穩定的特性變成了我們的商業版本。同時,我們一直想要回饋工程師,所以才有了后來的CentOS、Linux等版本。

郭晶表示,開源生態非常需要開放的技術交流環境,從業者需要放下一定程度的壁壘、秉承“中立、開放、國際化”的宗旨,這也是我過去運營Linaro公司一直堅守的原則。為什么十年前誕生出非常特別的Linaro這樣一個生態公司、由幾家非常知名的代表性的國際先進芯片公司共同推動,是因為他們在當時已經遭遇到了ARM生態碎片化痛點,大家一起求同存異、派出各自的CTO和首席架構師共同探討,大家去定義共同性標準化的問題,由開源平臺加以持續更新維護,才有了后續生態的壯大和繁榮。

郭晶認為,開源生態產業有兩個主要的角色:一是開源生態的搭建者。二是開源生態的使用者、同時也是開源生態的參與者、伙伴。

在中國有兩類團隊即OEM廠商和互聯網廠商,已經非常深入的參與開源生態,他們的硬件產品已經形成品牌和黏性并獲得一定的成果,于是對基礎架構的掌控變得越來越迫切。但即便這樣,它們仍然需要一個開源平臺助力,就像過去幾年Linaro在底層軟硬件的開放平臺和工具搭建、以及針對Linux內核的持續維護、更新等工作,對于像華為這樣的廠商推出自有操作系統都是非常重要的。

在經過了開源1.0時代之后,郭晶認為開源2.0時代,我們的開源平臺除了靠產業方、廠商等資助之外,還需要自我造血功能,甚至是長久的商業價值。比如,如今的軟件應用已經滲透到各行各業,用戶的需求也是多樣化、復雜化。以往可能一個軟件的迭代周期是一年或者半年,現在甚至是要求每小時為單位的更新訴求。所以從軟件的開發、以及到上線后的維護,從整個研發管理流程到組織架構上都要求更高的一體化的要求,會要求更專業和更職業的商業運營組織的形態來管理。或者,商業化的開源公司針對某個強技術功能做深度定制化服務,這也是走商業化路徑可以思考的一個方向。

-

cpu

+關注

關注

68文章

10902瀏覽量

212997 -

物聯網

+關注

關注

2913文章

44923瀏覽量

376991 -

RISC-V

+關注

關注

45文章

2322瀏覽量

46587

發布評論請先 登錄

相關推薦

Arm與RISC-V架構的優劣勢比較

新的一年 RISC-V前景如何呢?

RISC-V架構及MRS開發環境回顧

《RISC-V能否復制Linux 的成功?》

RISC-V,即將進入應用的爆發期

RiSC-V芯片未來6年市場規模猛漲!大灣區哪些企業推出亮眼產品?

RISC-V三年起量、十年生態,如何肩負中國CPU的未來?

RISC-V三年起量、十年生態,如何肩負中國CPU的未來?

評論