Debug 網絡質量的時候,我們一般會關注兩個因素:延遲和吞吐量(帶寬)。延遲比較好驗證,Ping 一下或者mtr[1]一下就能看出來。這篇文章分享一個 debug 吞吐量的辦法。

看重吞吐量的場景一般是所謂的長肥管道(Long Fat Networks, LFN,rfc7323[2]). 比如下載大文件。吞吐量沒有達到網絡的上限,主要可能受 3 個方面的影響:

發送端出現了瓶頸

接收端出現了瓶頸

中間的網絡層出現了瓶頸

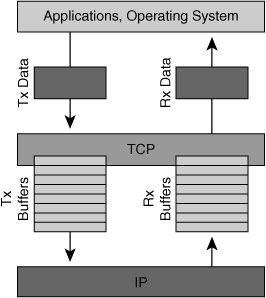

發送端出現瓶頸一般的情況是 buffer 不夠大,因為發送的過程是,應用調用 syscall,將要發送的數據放到 buffer 里面,然后由系統負責發送出去。如果 buffer 滿了,那么應用會阻塞住(如果使用 block 的 API 的話),直到 buffer 可用了再繼續 write,生產者和消費者模式。

發送端出現瓶頸一般都比較好排查,甚至通過應用的日志看何時阻塞住了即可。大部分情況都是第 2,3 種情況,比較難以排查。這種情況發生在,發送端的應用已經將內容寫入到了系統的 buffer 中,但是系統并沒有很快的發送出去。

TCP 為了優化傳輸效率(注意這里的傳輸效率,并不是單純某一個 TCP 連接的傳輸效率,而是整體網絡的效率),會:

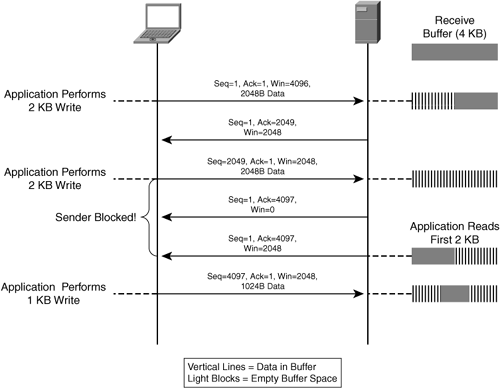

保護接收端,發送的數據不會超過接收端的 buffer 大小 (Flow control)。數據發送到接受端,也是和上面介紹的過程類似,kernel 先負責收好包放到 buffer 中,然后上層應用程序處理這個 buffer 中的內容,如果接收端的 buffer 過小,那么很容易出現瓶頸,即應用程序還沒來得及處理就被填滿了。那么如果數據繼續發過來,buffer 存不下,接收端只能丟棄。

保護網絡,發送的數據不會 overwhelming 網絡 (Congestion Control, 擁塞控制), 如果中間的網絡出現瓶頸,會導致長肥管道的吞吐不理想;

對于接收端的保護,在兩邊連接建立的時候,會協商好接收端的 buffer 大小 (receiver window size, rwnd), 并且在后續的發送中,接收端也會在每一個 ack 回包中報告自己剩余和接受的 window 大小。這樣,發送端在發送的時候會保證不會發送超過接收端 buffer 大小的數據。(意思是,發送端需要負責,receiver 沒有 ack 的總數,不會超過 receiver 的 buffer.)

對于網絡的保護,原理也是維護一個 Window,叫做 Congestion window,擁塞窗口,cwnd, 這個窗口就是當前網絡的限制,發送端不會發送超過這個窗口的容量(沒有 ack 的總數不會超過 cwnd)。

怎么找到這個 cwnd 的值呢?

這個就是關鍵了,默認的算法是 cubic, 也有其他算法可以使用,比如 Google 的BBR[3].

主要的邏輯是,慢啟動(Slow start), 發送數據來測試,如果能正確收到 receiver 那邊的 ack,說明當前網絡能容納這個吞吐,將 cwnd x 2,然后繼續測試。直到下面一種情況發生:

發送的包沒有收到 ACK

cwnd 已經等于 rwnd 了

第 2 點很好理解,說明網絡吞吐并不是一個瓶頸,瓶頸是在接收端的 buffer 不夠大。cwnd 不能超過 rwnd,不然會 overload 接收端。

對于第 1 點,本質上,發送端是用丟包來檢測網絡狀況的,如果沒有發生丟包,表示一切正常,如果發生丟包,說明網絡處理不了這個發送速度,這時候發送端會直接將 cwnd 減半。

但實際造成第 1 點的情況并不一定是網絡吞吐瓶頸,而可能是以下幾種情況:

網絡達到了瓶頸

網絡質量問題丟包

中間網絡設備延遲了包的送達,導致發送端沒有在預期時間內收到 ACK

2 和 3 原因都會造成 cwnd 下降,無法充分利用網絡吞吐。

以上就是基本的原理,下面介紹如何定位這種問題。

rwnd 查看方式

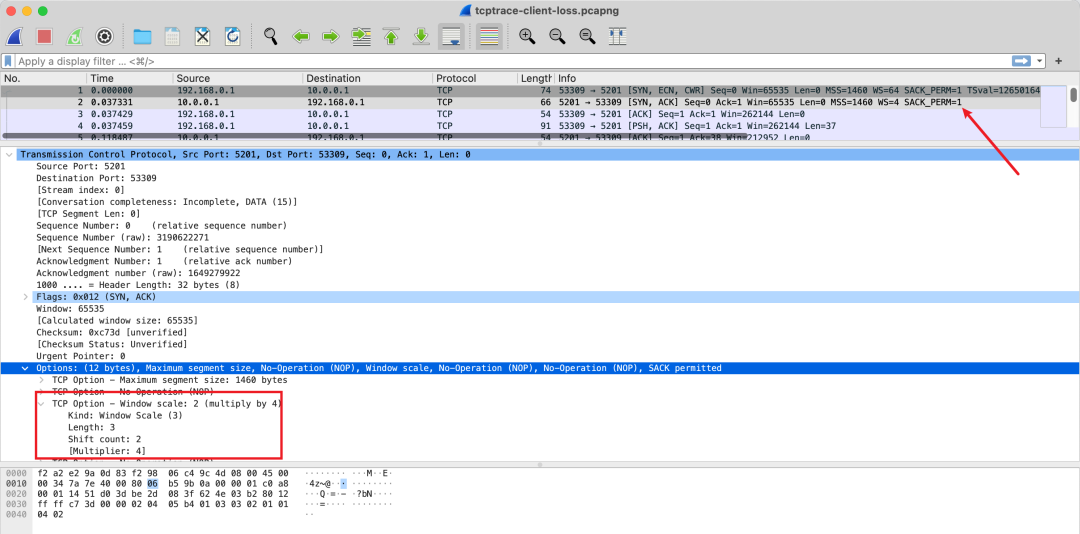

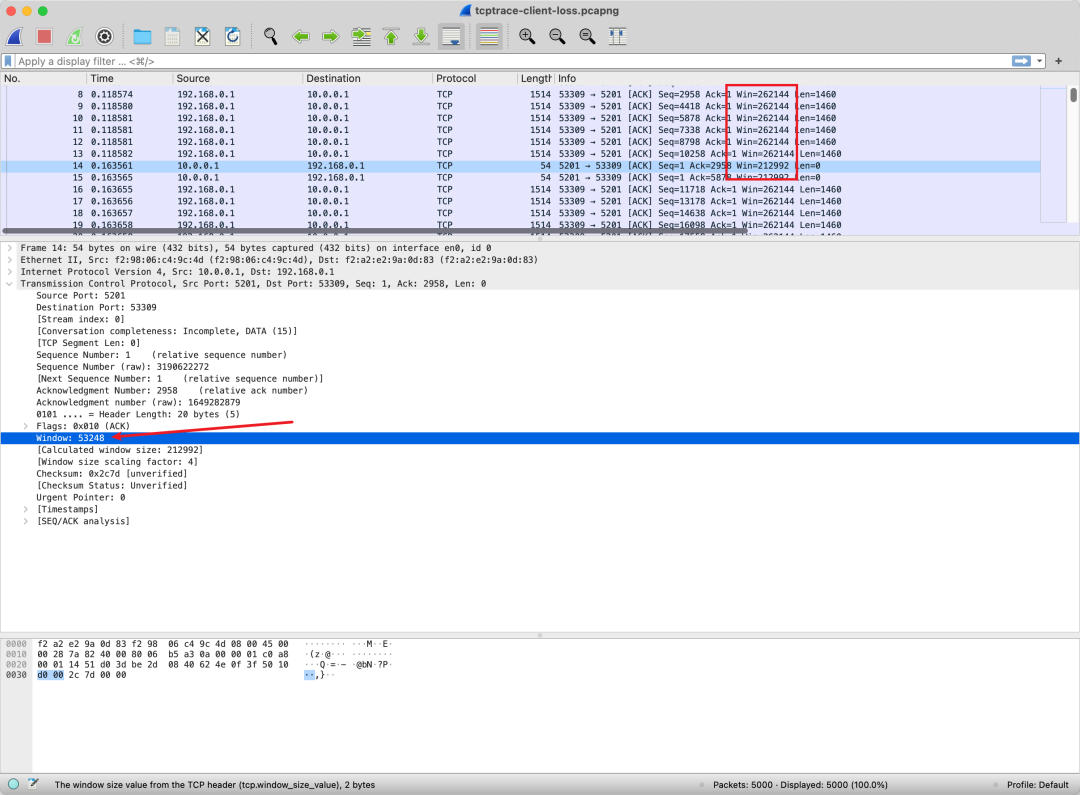

這個 window size 直接就在 TCP header 里面,抓下來就能看這個字段。

但是真正的 window size 需要乘以 factor, factor 是在TCP 握手節點通過 TCP Options 協商的[4]。所以如果分析一條 TCP 連接的 window size,必須抓到握手階段的包,不然就不可以知道協商的 factor 是多少。

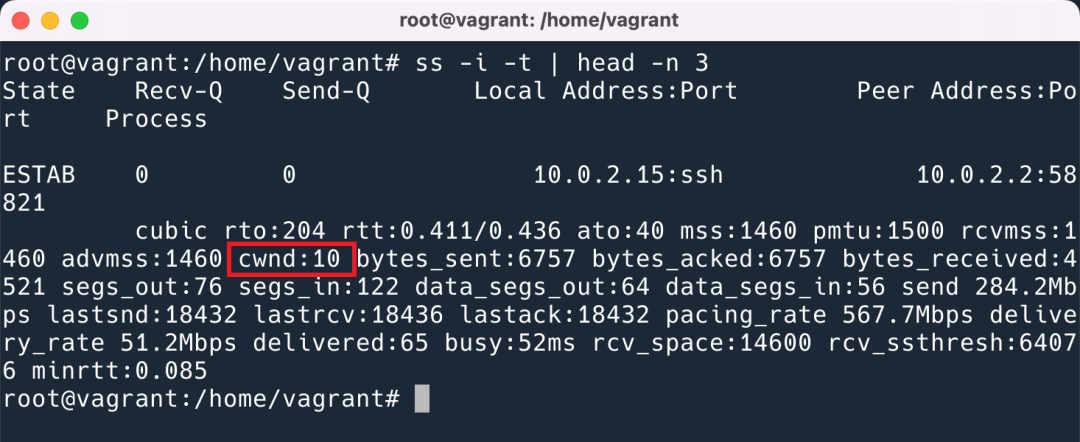

cwnd 查看方式

Congestion control 是發送端通過算法得到的一個動態變量,會試試調整,并不會體現在協議的傳輸數據中。所以要看這個,必須在發送端的機器上看。

在 Linux 中可以使用ss -i選項將 TCP 連接的參數都打印出來。

這里展示的單位是TCP MSS.[5]即實際大小是 1460bytes * 10.

Wireshark 分析

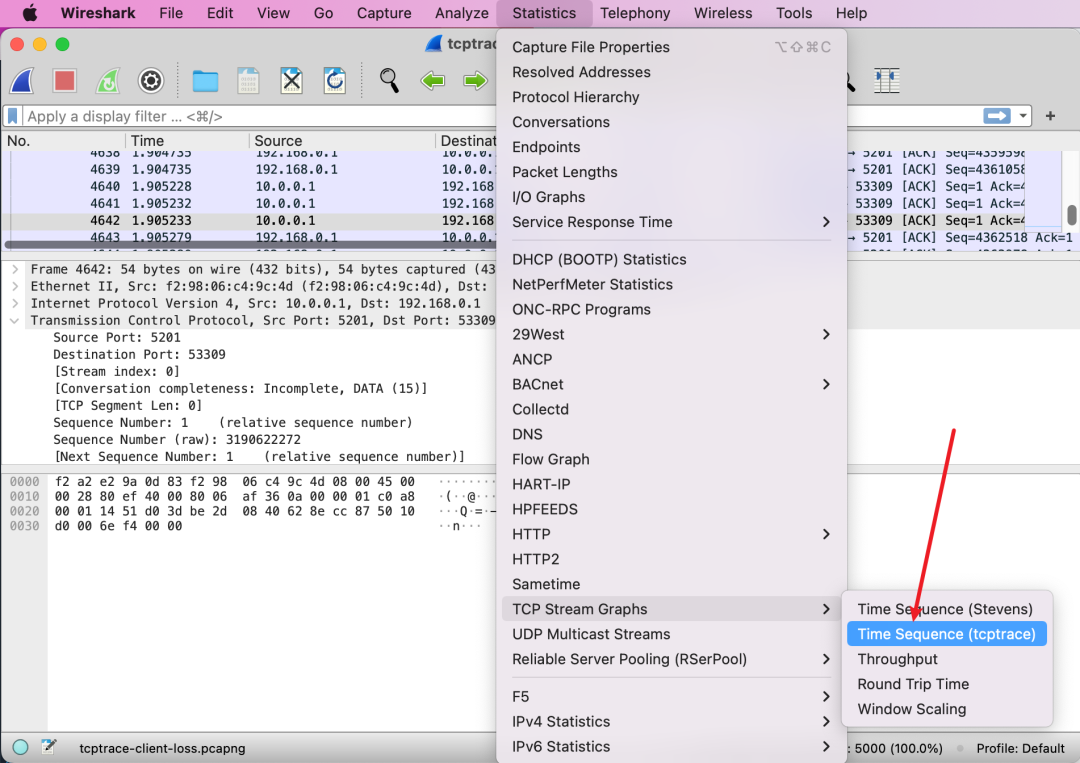

Wireshark 提供了非常使用的統計功能,可以讓你一眼就能看出當前的瓶頸是發生在了哪里。但是第一次打開這個圖我不會看,一臉懵逼,也沒查到資料要怎么看。好在我同事[6]會,他把我教會了,我在這里記錄一下,把你也教會。

首先,打開的方式如下:

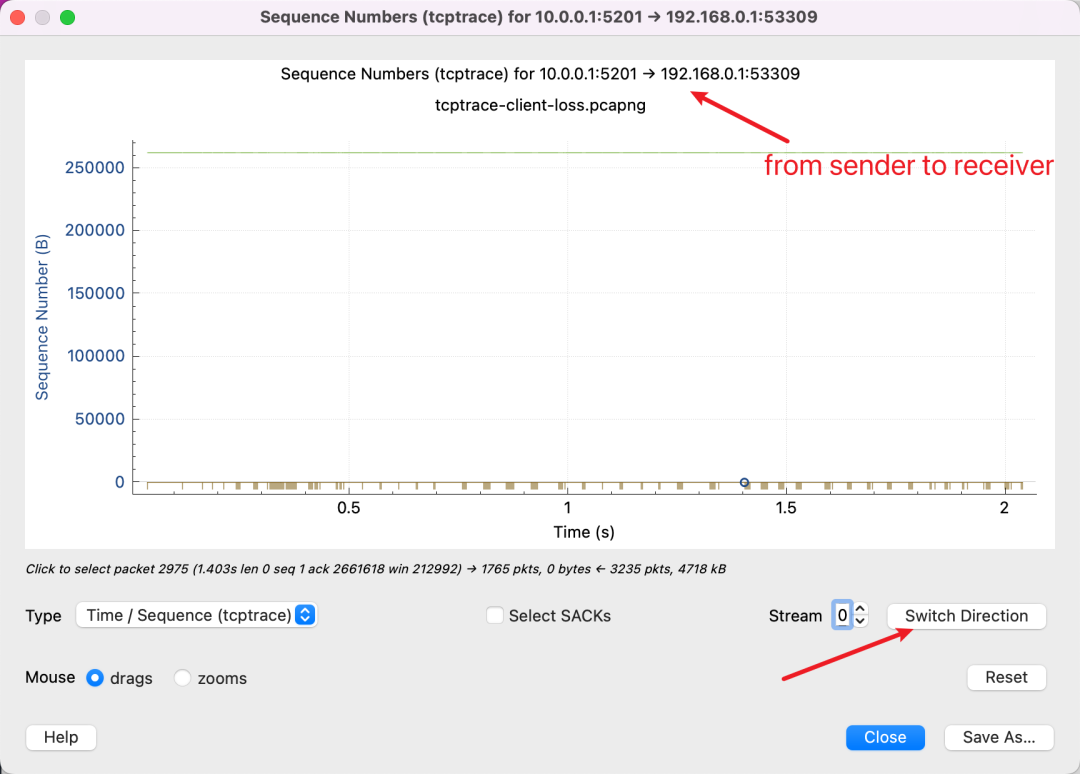

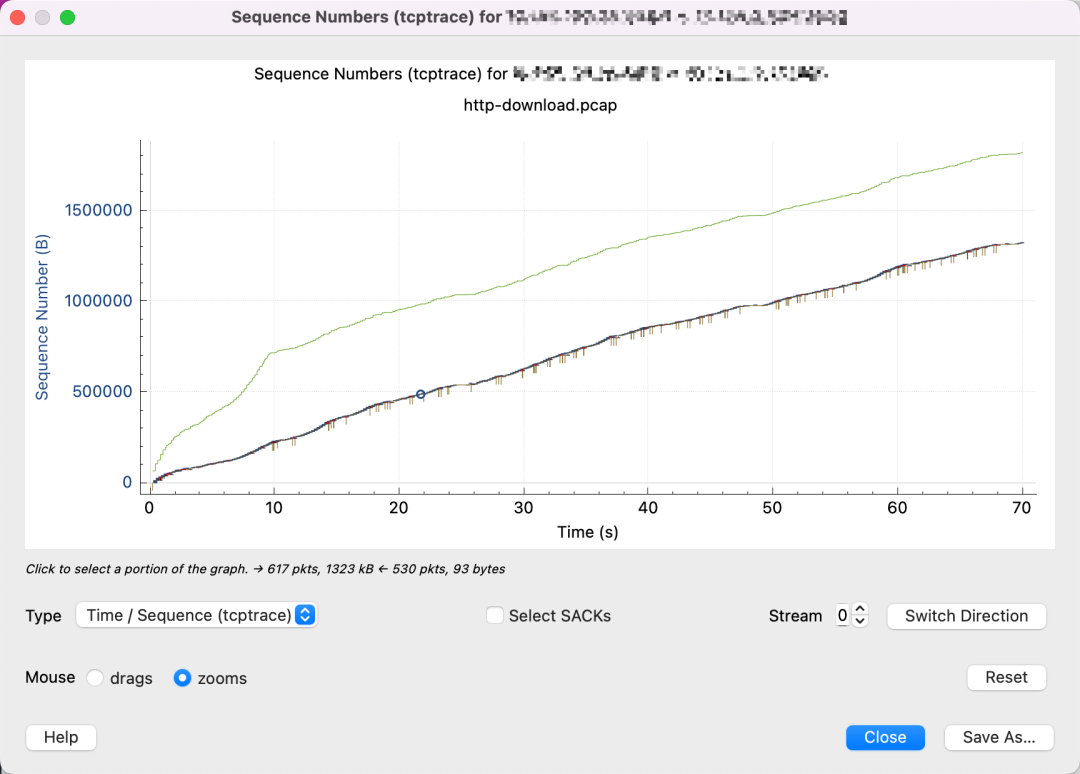

然后你會看到如下的圖。

首先需要明確,tcptrace 的圖表示的是單方向的數據發送,因為 tcp 是雙工協議,兩邊都能發送數據。其中最上面寫了你當前在看的圖數據是從 10.0.0.1 發送到 192.168.0.1 的,然后按右下角的按鈕可以切換看的方向。

X 軸表示的是時間,很好理解。

然后理解一下 Y 軸表示的 Sequence Number, 就是 TCP 包中的 Sequence Number,這個很關鍵。圖中所有的數據,都是以 Sequence Number 為準的。

所以,你如果看到如上圖所示,那么說明你看反了,因為數據的 Sequence Number 并沒有增加過,說明幾乎沒有發送過數據,需要點擊 Switch Direction。

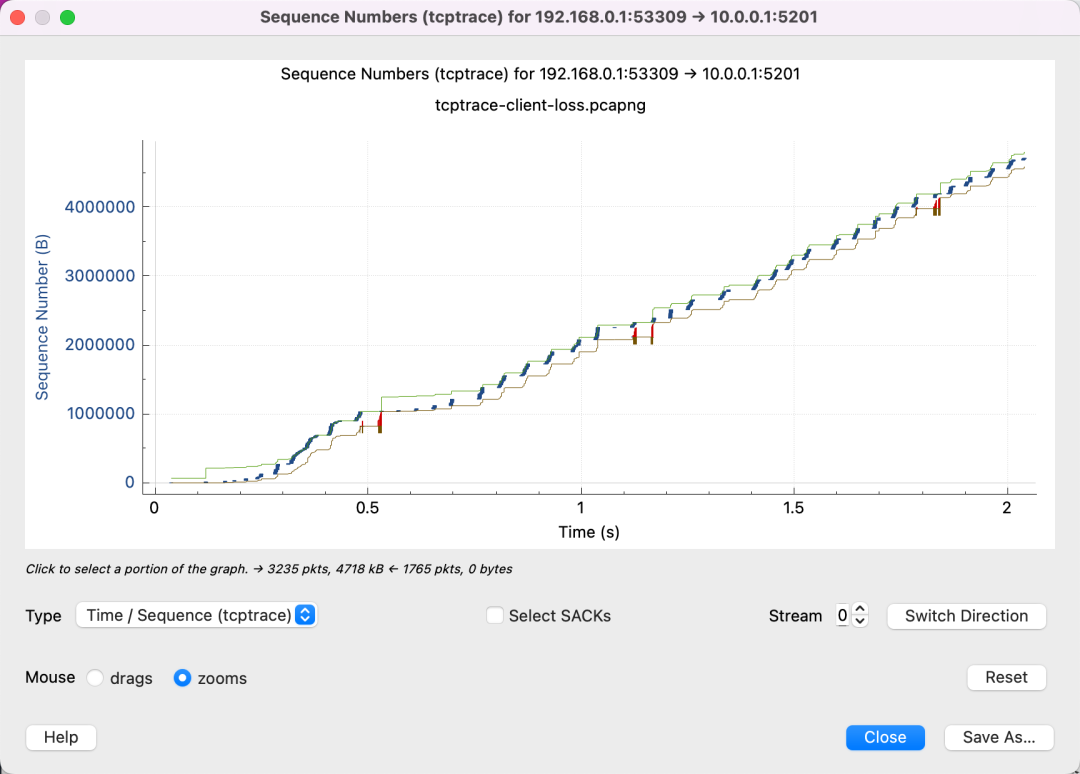

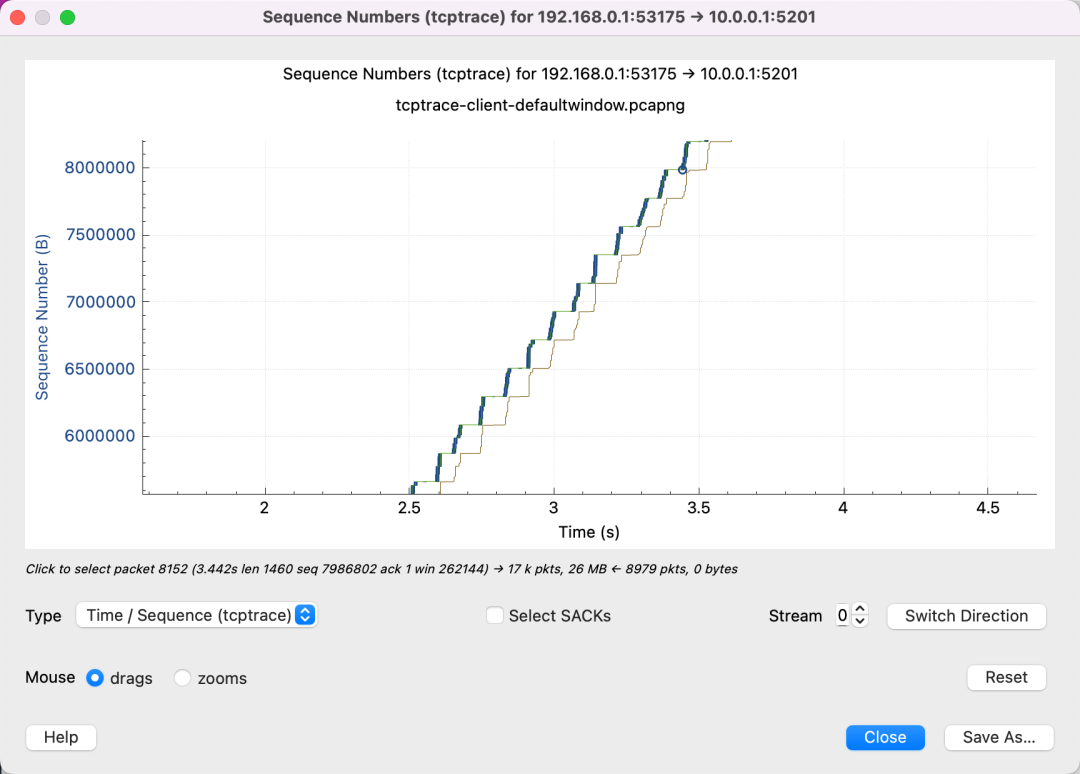

這就對了,可以看到我們傳輸的 Sequence Number 在隨著時間增加而增加。

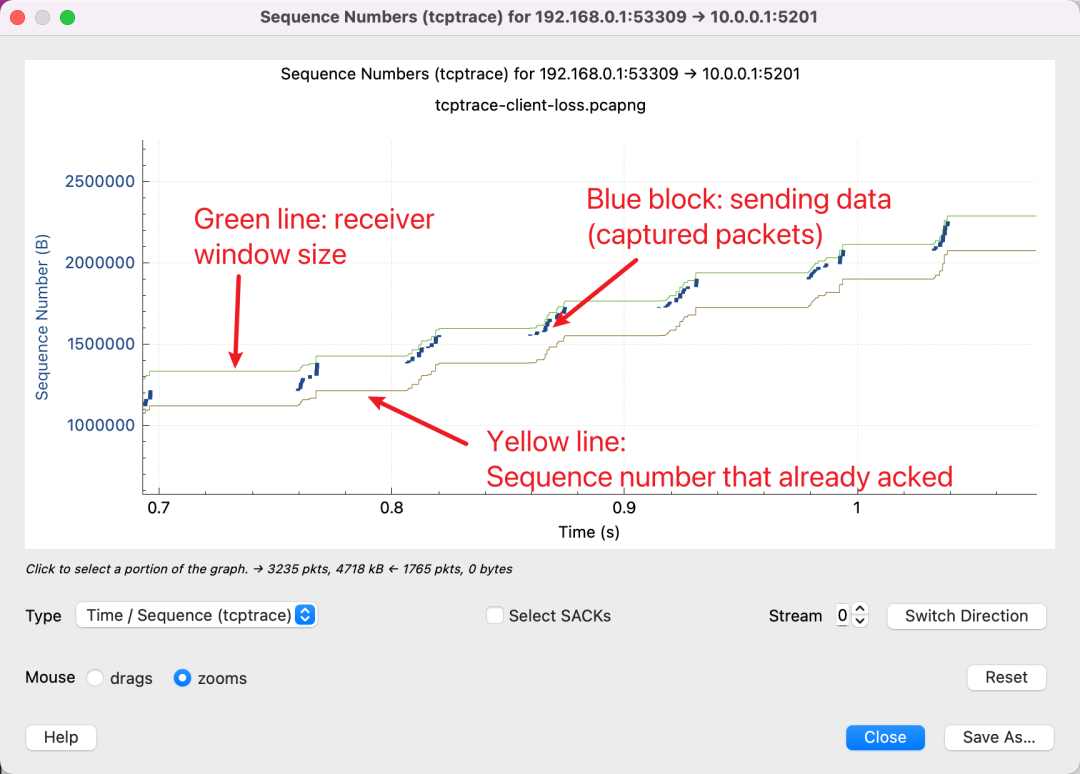

這里面有 3 條線,含義如下:

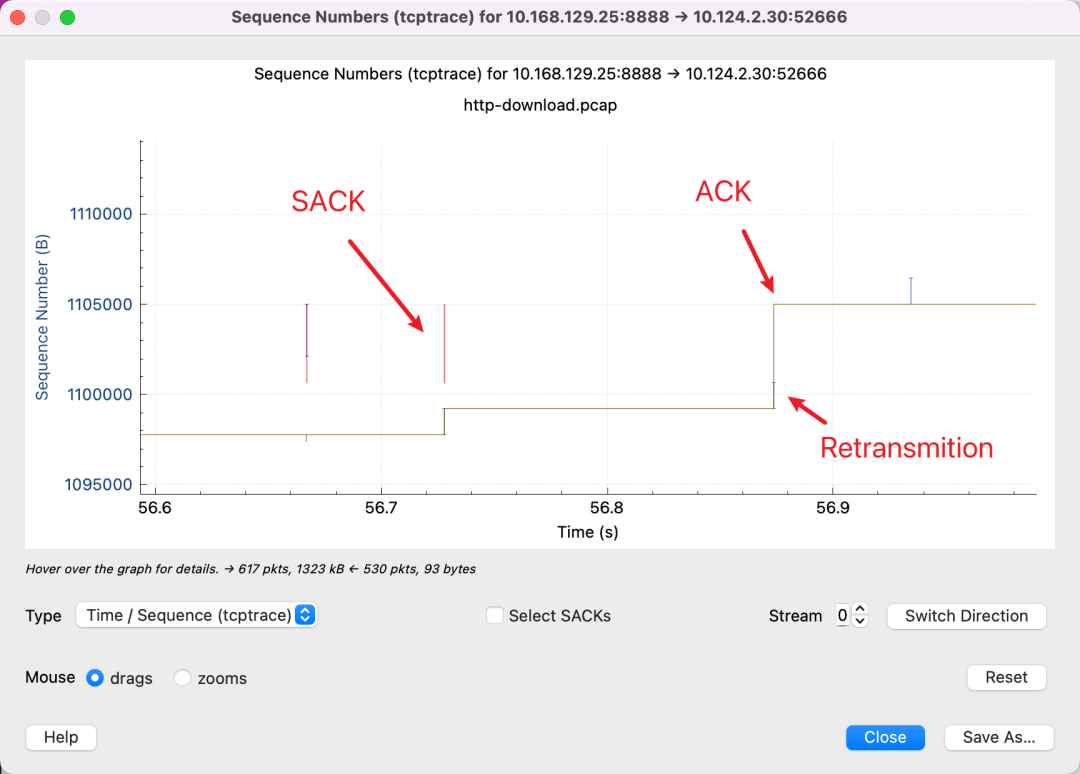

除此之外,另外還有兩種線:

需要始終記住的是 Y 軸是 Sequence Number,紅色的線表示 SACK 的線表示這一段 Sequence Number 我已經收到了,然后配合黃色線表示 ACK 過的 Sequence Number,那么發送端就會知道,在中間這段空擋,包丟了,紅色線和黃色線縱向的空白,是沒有被 ACK 的包。所以,需要重新傳輸。而藍色的線就是表示又重新傳輸了一遍。

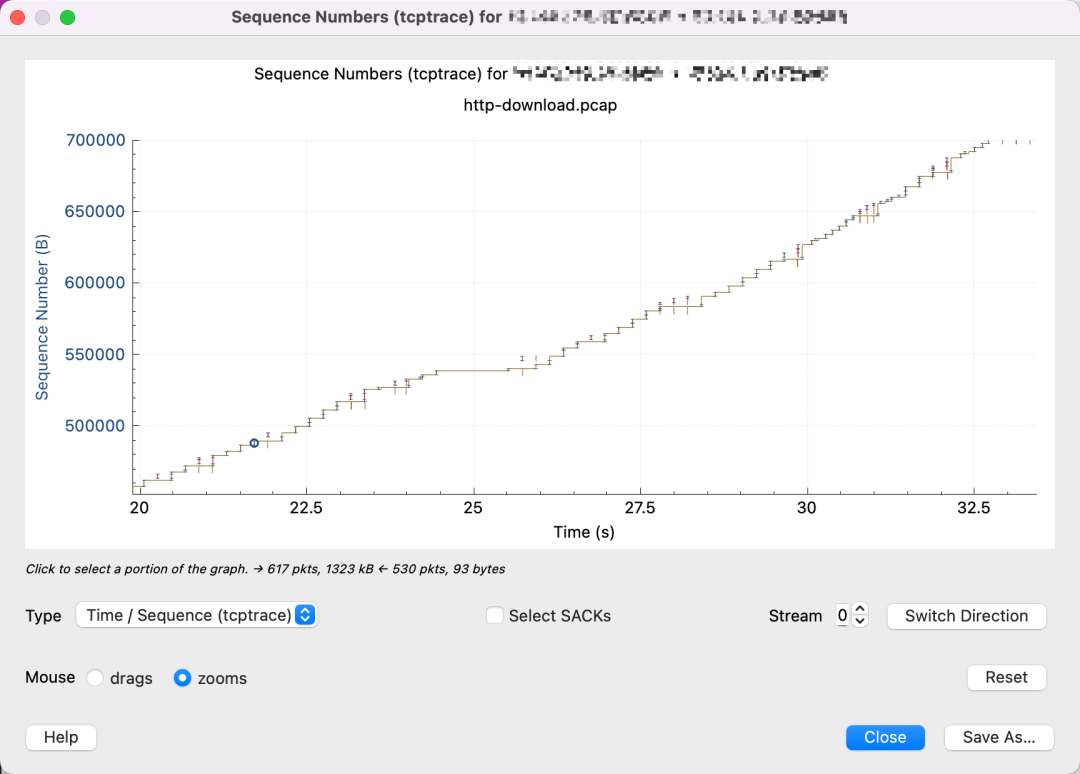

學會了看這些圖,我們可以認識幾種常見的 pattern:

丟包

很多紅色 SACK,說明接收端那邊重復在說:中間有一個包我沒有收到,中間有一個包我沒有收到。

吞吐受到接收 window size 限制

從這個圖可以看出,黃色的線(接收端一 ACK)一上升,藍色就跟著上升(發送端就開始發),直到填滿綠色的線(window size)。說明網絡并不是瓶頸,可以調大接收端的 buffer size.

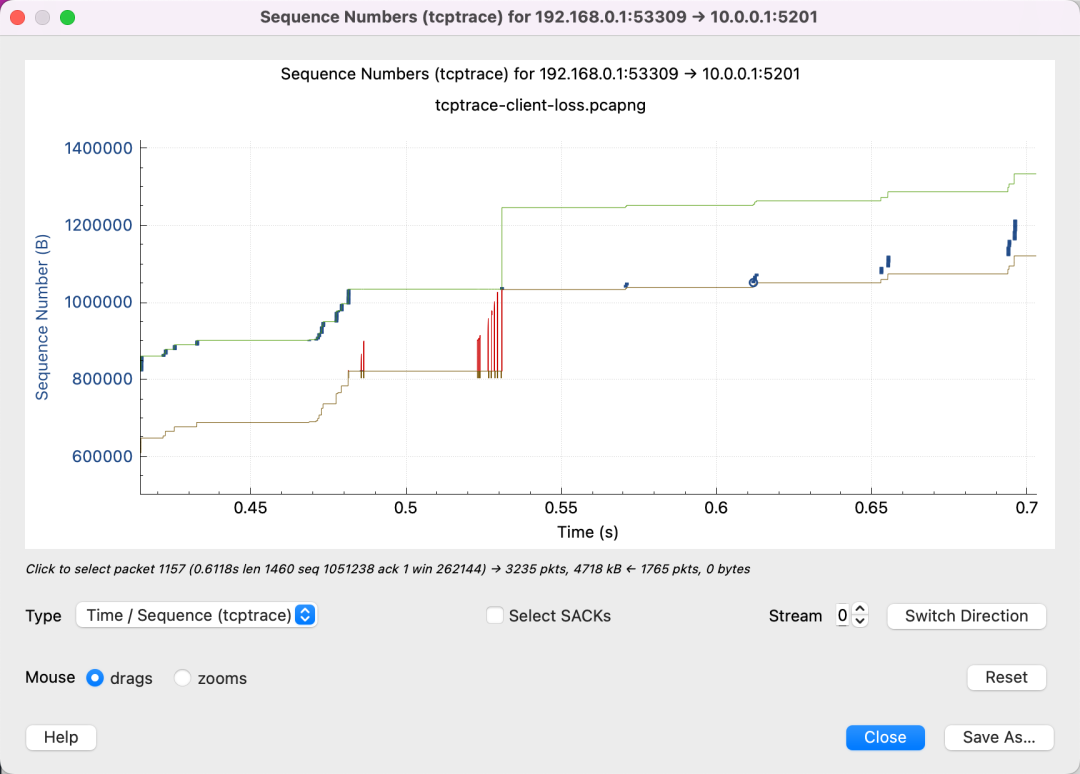

吞吐受到網絡質量限制

從這張圖中可以看出,接收端的 window size 遠遠不是瓶頸,還有很多空閑。

放大可以看出,中間有很多丟包和重傳,并且每次只發送一點點數據,這說明很有可能是 cwnd 太小了,受到了擁塞控制算法的限制。

-

數據

+關注

關注

8文章

7139瀏覽量

89572 -

帶寬

+關注

關注

3文章

953瀏覽量

41076 -

吞吐量

+關注

關注

0文章

47瀏覽量

12354 -

TCP

+關注

關注

8文章

1378瀏覽量

79300

原文標題:如何使用 Wireshark 分析 TCP 吞吐瓶頸

文章出處:【微信號:良許Linux,微信公眾號:良許Linux】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

如何提高CYBT-243053-02吞吐量?

網卡吞吐量測試解決方案

iperf固定吞吐量測試如何設置

MIMO天線增益不同引起的吞吐量波動

debug 吞吐量的辦法

影響ATE電源系統吞吐量的關鍵因素

debug 吞吐量的辦法

debug 吞吐量的辦法

評論