我們先寫出其真值表(真值表是在邏輯中使用的一類數學表,用來確定一個表達式是否為真或有效):

| A | B | X(輸出) |

|---|---|---|

| 0 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 1 |

| 1 | 1 | 0 |

| 1 | 0 | 1 |

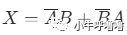

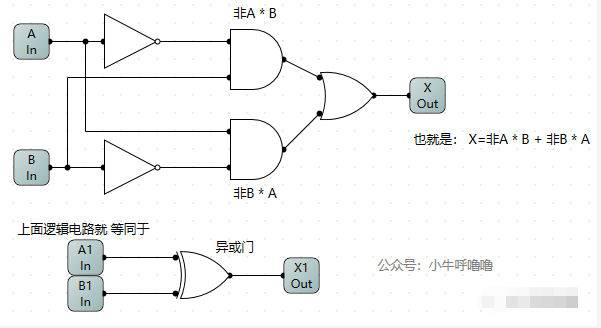

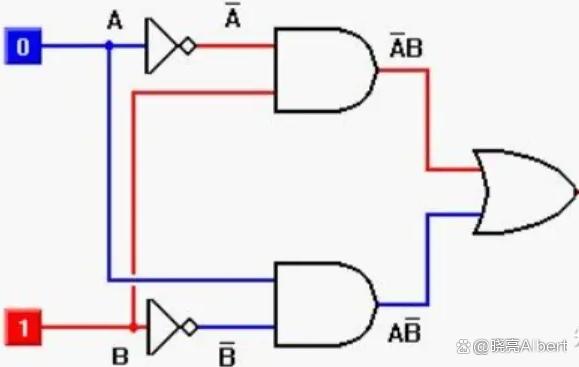

其表達式也就是: 通過表達式我們就能知道,把

通過表達式我們就能知道,把非A與B的值 和非B與A的值 通過或門加起來就能得到異或門了

材料學的發展

上世紀材料學的發展也大力推動了計算機的蓬勃發展,計算機的硬件出現了3次大的更新換代

繼電器與哈佛Mark1號

在1944年,為了給美國曼哈頓計劃跑模擬,IBM建造出來首臺自動按序控制計算機 哈弗Mark1號 ,有76萬五千個組件,300萬個連接點和500英里長的導線,重達4500公斤,占地面積有房間那么大。其大腦是由繼電器組成的,其一秒能做3次加或減,乘法花費6秒,除法花費15秒

由于繼電器的金屬臂有“質量”,無法快速開關,1940年一個好的繼電器一秒鐘可以翻轉50次,但是任何會動的機械都會隨著時間出現物理磨損,部件會損壞,隨著繼電器數量增加,故障概率也會增加。真的是又慢又容易壞的大家伙,但瑕不掩瑜,其依舊具有跨時代的意義。

真空管與巨人一號

在1904年,英國物流學家弗萊明就已經開發了一種新的電子組件,叫做 真空管 ,也就是把兩個電極裝在一個氣密的玻璃燈泡里,但弗萊明的這個電子部件,電流只能單向流動,俗稱稱為 "二極管"。要想制作計算機,需要能夠控制電子的流動的東西。

在 1906 年,美國發明家"李·德富雷斯特"在"弗萊明"設計的兩個電極之間,加入了第三個"控制"電極(一 種柵欄式的金屬網,形成電子管的第三個極),向"控制"電極施加正電荷,它會允許電子流動;但如果施加負電荷,它會阻止電子流動。被命名為真空三極管,這樣就能形成一個"開關",可以“斷開或閉合電路”。

由于真空管內沒有會動的組件,想較于機械裝置,磨損更少,又沒有金屬臂的限制,每秒可以開閉數千次,繼電器一秒鐘只能翻轉50次左右,效率大大的提升。

第一個大規模使用真空管的計算機是"巨人1號",標志著計算機從機電轉向電子,電子計算機的大門自此打開。由工程師Tommy Flowers設計,完工于1943年12月,用于二戰時破解德國軍事通訊密碼。

晶體管與IBM608

雖然真空管做計算機的大腦,解決了繼電器許多缺陷,但是其還是容易損壞,就像燈泡一樣燒壞。到1950年代,真空管計算機都達到了極限。

1947年,貝爾實驗室發明了 晶體管 ,其成為了新的"開關",也標志著一個全新的計算機時代到來。晶體管不僅體積小,響應速度快(每秒切換開關能達到上百萬次),而且使用壽命也非常悠遠,準確 性高,穩定性好,不易損壞。關鍵它可以做得非常小,一塊集成電路即可容納十幾億到幾十億 個晶體管。

晶體管泛指一切以半導體材料為基礎的單一元件,半導體顧名思義,可導電也可不導電,是常溫下導電性能介于導體與絕緣體之間的材料,一般有硅、鍺、砷化鎵等

IBM608第一個完全用晶體管,消費者也可以買的起計算機。該計算機有3000個晶體管,每秒執行4500次加法,80次左右的乘除法。

計算機2大特性:計算能力和記憶能力

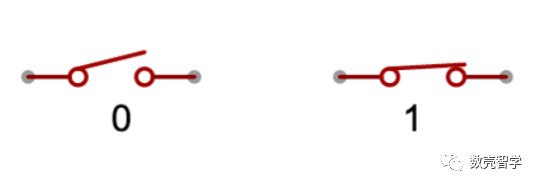

通過本文的閱讀,我們知道了開關是一個生活中很普通的東西,但香農將開關、布爾代數聯系的一起后,產生了化學反應。可以用一個個開關組合起來,成為 門電路 ,從而能夠造成CPU。

隨著材料學等發展,開關也從繼電器到真空管,再到晶體管,相應速度,提交,使用壽命,成本都得到了明顯的改善。他們制造出來的計算機也慢慢的變成了我們現在熟悉的計算機。

計算機的大腦就是CPU,我們知道CPU內最重要的2個部件是寄存器和計算單元, 那么如何用開關來讓計算機擁有計算能力和記憶能力 ?大家可以思考一下,后面的文章讓我們拋開硬件,通過抽象出來的邏輯門來一步步設計和實現一個CPU。

參考資料:

《深入理解計算機系統》

《編碼:隱匿在計算機軟硬件背后的語言》

《深入淺出計算機組成原理》

《數字電子技術基礎》

《穿越計算機的迷霧》

-

cpu

+關注

關注

68文章

10902瀏覽量

213013 -

二進制

+關注

關注

2文章

796瀏覽量

41757 -

計算機

+關注

關注

19文章

7536瀏覽量

88640

發布評論請先 登錄

相關推薦

計算機為什么使用二進制來表達

為什么計算機內部進行二進制運算,而不是十進制運算?

二進制如何轉換為十進制?

關于二進制表示和補碼計算的來龍去脈

計算機究竟是如何理解并執行我們所寫的代碼的呢?

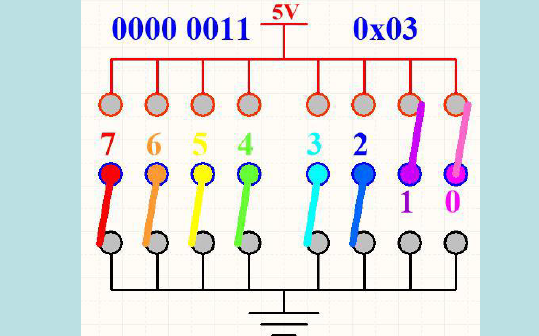

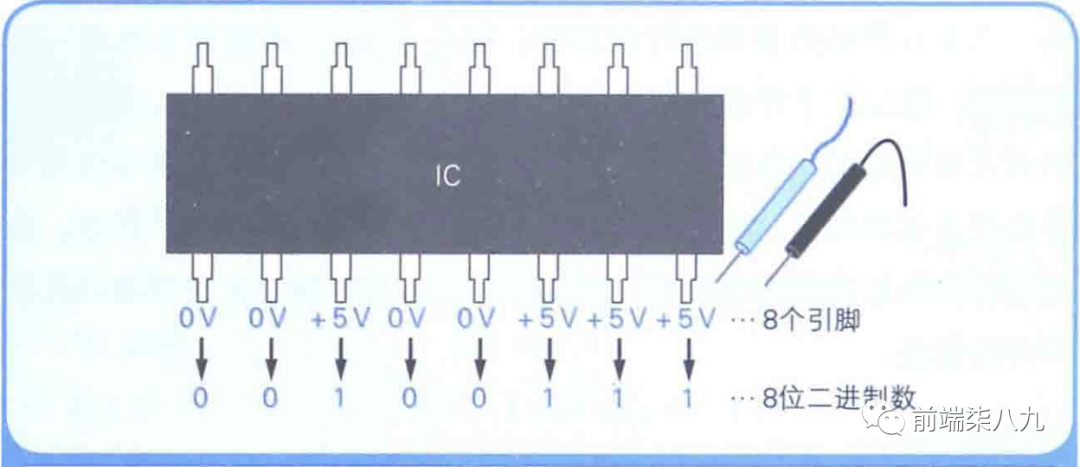

計算機在硬件層面究竟是怎么表示二進制 2

計算機在硬件層面究竟是怎么表示二進制 2

評論