單光子探測器(SPD)的研制是量子光學和量子信息領域的一個重要研究課題。單光子探測器突破了傳統探測器只針對振幅進行采樣的局限,同時對光波或者光子的偏振、波矢、位相等特性進行探測,具有可保持測量信號完整性、理論量子效率高、工作電壓低、探測靈敏度高等優點,同時具有室溫單光子探測的潛力。

該文章介紹了單光子探測器的工作機理,總結對比了光電倍增管、雪崩光電二極管等傳統單光子探測器以及基于新型二維材料的雪崩光電二極管、超導納米線單光子探測器等新型單光子光電探測器的優勢與不足,并對其發展前景進行了展望。此外還介紹了單光子探測器在量子通信、激光測距和成像等領域的應用。

單光子探測器原理、種類和評價指標介紹

單光子探測原理

單光子探測器依靠其超高的靈敏度可以對單個光子進行檢測和計數,主要功能是將光信號轉換為電信號。該器件的探測原理主要基于光電效應進行探測的。光電效應是光量子作用于探測器件后,原子或者分子的電子狀態隨之發生改變,通過對電子狀態變化的測量,從而實現對光子的測量。光電效應可分為內光電效應和外光電效應,內光電效應是由于光量子作用引發電化學性質變化的方式;外光電效應則是探測元件吸收光子并激發逸出電子的方式。

單光子探測器種類

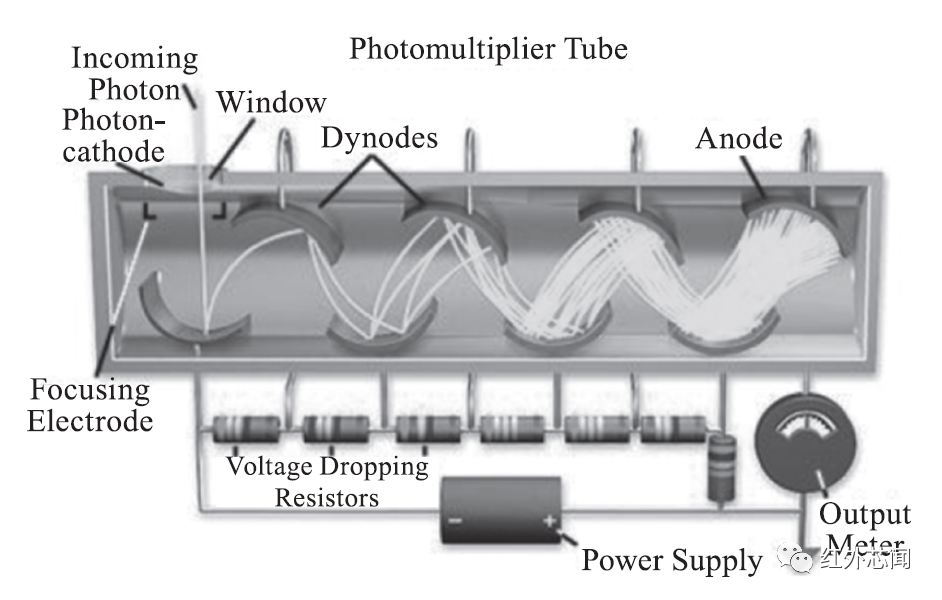

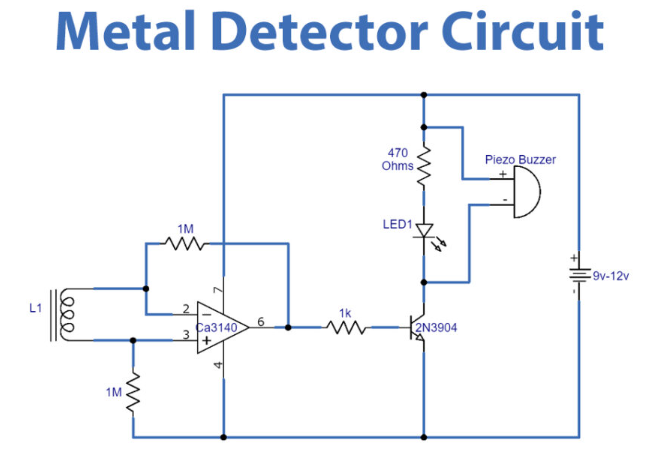

目前,常用的單光子探測器件主要有光電倍增管(PMT)、雪崩光電二極管(APD)及超導納米線單光子探測(SNSPD)等。其中,光電倍增管和雪崩光電二極管都屬于傳統單光子技術的光電器件。光電倍增管由光窗、光電陰極、聚焦電極、倍增極及陽極等部分組成,結構如圖1所示。

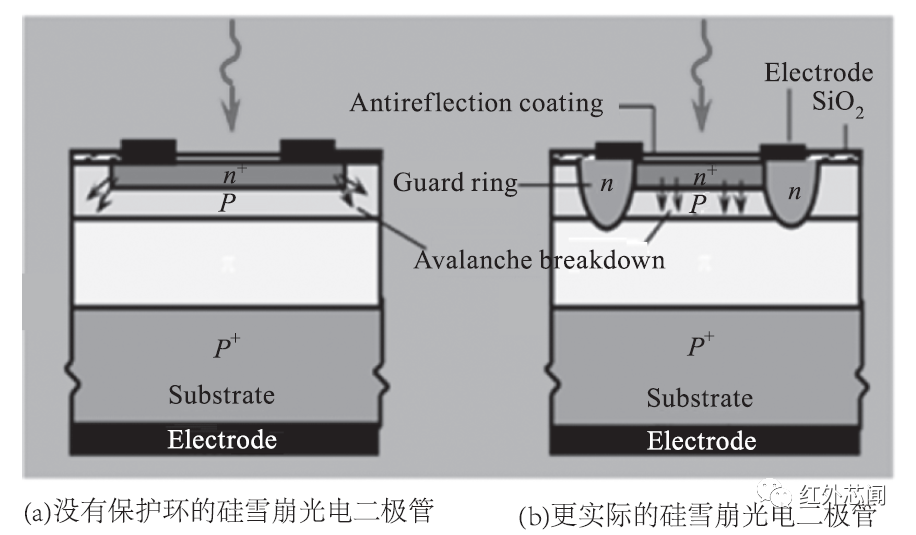

雪崩光電二極管是具有內部光電增益的半導體光電子器件,利用載流子的雪崩倍增效應來放大光電信號,如圖2所示。近年來,隨著光電探測技術以及新型結構的發展,出現了基于量子點的單光子探測器、可見光子計數器、基于頻率上轉換技術的單光子探測器和超導單光子探測器等多種新穎光電探測器。

圖1 雪崩二極管的典型結構

圖2 雪崩光電二極管的典型結構

主要評價指標

單光子探測器的評價指標主要有光子探測效率、暗計數率、死時間和時間抖動等。另外,光敏面尺寸、光子數分辨能力、光譜響應波長等也是需要考慮的性能參數。

國內外探測器件發展現狀

雪崩單光子探測器

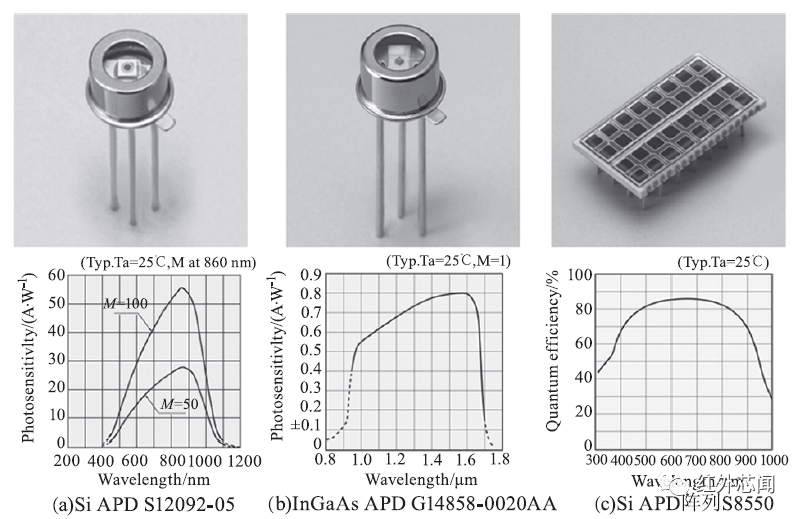

目前,雪崩單光子探測器件發展成熟,國外已經有許多公司研制出此類單光子探測器產品,比如美國的Princeton Lightwave公司研制的SPAD系列以及日本濱松公司的系列產品。圖3為濱松公司生產的硅APD、銦鎵砷APD、硅APD陣列系列樣圖及其光譜響應曲線圖。

硅APD在弱光檢測中具有高速、高靈敏度特點,主要工作在波長為400~1100nm范圍之間,且具備增益機制。銦鎵砷APD則工作在900~1700nm之間,具備低噪聲和更高截止頻率等特點。硅APD陣列則具有低噪聲和短波范圍高靈敏度的特點。

圖3 濱松公司生產的APD系列樣圖及其光譜響應曲線圖

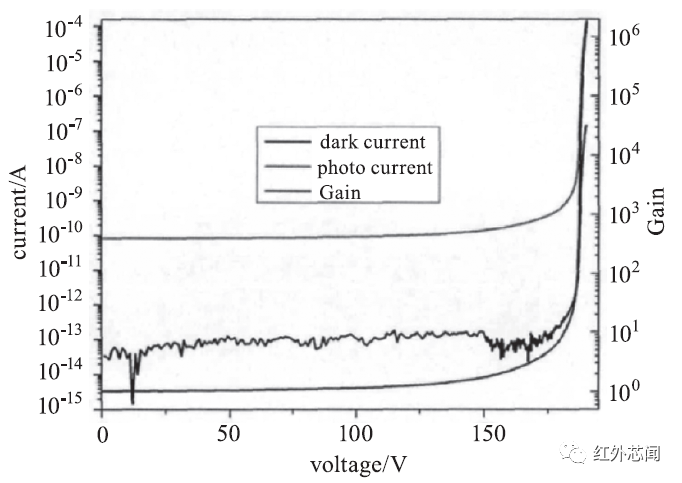

在國內,對于雪崩光電二極管的研究起步較晚,南京大學寬禁帶半導體器件與微納光電實驗室在國內首先實現了以W碳化硅和Ⅲ族碳化物等半導體材料制作的SiC-APD為核心器件的單光子探測器,其具備低暗計數率、高探測效率和可達納秒量級的響應速度的優異特點,此外可實現波長為210~370nm范圍之間,擊穿電壓為170V等工作特性,如圖4所示。

圖4 SiC-APD器件的雪崩增益特性

上海技術物理研究所近幾年的APD單光子探測器研究上取得了一系列的突破。成功研制了在1550nm的工作波段上實現探測效率10%,門脈沖頻率1GHz,暗計數率24kHz,暗電流僅為0.47nA的蓋格模式單光子探測器;該探測器在1064nm波段上實現探測率30%,暗計數率8kHz,死時間80ns下脈沖概率達到14%。同時該單位還開展了量子型單光子探測器件的研究,在77K溫度下實現了近紅外光子數分辨的能力,并在常規的APD器件基礎上開展微納調控新結構的研究,在1550nm的工作波段上達到了暗電流僅為25×10?2nA,新的結構同時可以超越常規結構的速度極限。

2018年,西南技術物理研究所和電子科技大學等單位相繼開展了Si-SPAD和InGaAs/InP SPAD焦平面組件技術研究,成功制作了64×1線性模型Si-APD陣列、32×32和64×64 Si-SPAD陣列,并應用于無人駕駛汽車等激光測距平臺;還開發了32×32和32×32 InGaAsP/InPSPAD陣列,并構建了三維成像激光雷達。2021年,重慶光電技術研究所設計的一種基于InGaAsP/InP SPAD的單光子探測器模塊,在-30℃,探測效率為30.2%下,暗計數率僅為1.9kHz,在死時間為0.8μs時,后脈沖為10.4%。

超導納米線單光子探測器件

基于Si的APD和PMT器件大多只能實現在可見光波段單光子的有效探測;隨后發展起來的基于InGaAs/InP的SPD可以實現在近紅外波段實現探測,但其性能和可見光波段SPD相差較遠;隨后發展的超導SPD技術也因計數率低、時間抖動大和極低溫度要求等因素限制其廣泛應用,故亟需發展綜合性能優異的新型探測技術。

2001年,Goltsman等人首先利用約5nm厚的超薄NbN帶制備了一條200nm寬的超導納米線,成功實現了可見光和近紅外的超快單光子探測和計數,為隨后超導納米線單光子探測器(SNSPD)的研究奠定了基礎。隨著對SNSPD的制備材料和探測原理的深入研究,SNSPD在近紅外波段的綜合性能指標明顯優于其他種類的單光子探測器。2009年,Robert Hadield概述了SNSPD在探測技術方面取得的重大進展,以及這些發展對量子光學和量子信息領域產生的影響。2012年,Natarajan等人基于SNSPD探測原理,概述了SNSPD設備性能的改進;在實用制冷技術和光學耦合方案的研究上以及其應用領域做了系統性的介紹。2021年,Esmaeil Zadeh等人回顧了SNSPD的發展歷史、工作機制、制造方法、超導材料、讀出方案及應用發展,對SNSPD的低溫裝置集成化進行了展望。隨著SNSPD的不斷發展,其在1550nm工作波長的探測效率目前甚至超過了90%,遠超于其他種類探測器的探測效率。

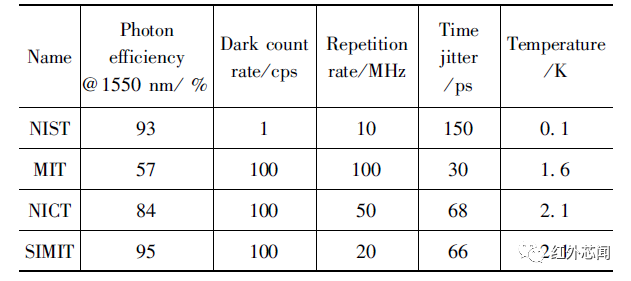

國內雖然在該領域的研究工作起步較晚,但是超導納米線單光子探測已經走在世界的前列。2014年,南京大學超導電子學研究所研制的SNSPD在1550nm波段探測效率最高達到75%,暗計數小于100cps。2017年,中科院上海微系統所尤立星研究團隊在國際上首次采用NbN超薄薄膜成功實現了1550nm工作波長、光子探測效率超過90%的SNSPD。2019年,該團隊通過在介質鏡上用雙層納米線取代單層納米線研制出的SNSPD器件,實現了光子響應概率和吸收效率同時提升。在0.8K條件下,該探測器在1590nm處的最大光子探測效率(PDE)為98%,在1530~1630nm波長范圍內的光子探測效率達到95%以上。此外,在2.1K條件下,探測器在1550nm處的最大PDE為95%。表1為SNSPD研發代表性機構及性能信息。

表1 SNSPD研發機構及性能信息

超導納米線單光子探測器作為新興的光子探測器,其死時間極短,暗計數很小,用于單光子測距可以忽略。基于上述優勢,其越來越廣泛地應用于激光測距和成像以及量子通信等領域。

單光子探測器件應用發展

量子通信應用

量子通信利用量子糾纏效應進行信息傳遞,是基于量子態進行傳輸的。現有的量子通信實驗一般以光子為量子態載體,由電磁波攜帶信息,其表現形式即為光子態傳輸。單光子探測器從傳統的光電倍增管到半導體材料的硅管、銦鎵砷管再到超導單光子探測器,現已發展到可以適用于不同場合工作。

國內單光子探測器在量子通信領域實現了突破性進步,2020年,中科院與清華大學合作,基于高計數率低噪聲單光子探測器,突破遠距離獨立激光相位干涉技術,分別實現了500公里量級真實環境光纖的雙場量子密鑰分發(TF-QKD)、相位匹配量子密鑰分發(PM-QKD)。2022年,中國科學技術大學郭光燦團隊,基于0.1274Hz暗記數且時間抖動小于50ps的超導探測器,改進四相位調制雙場協議,并進一步提升了獨立光源的鎖相穩頻特性,將光纖雙場量子密鑰分發的安全傳輸距離延長至833km。

單光子探測器的探測效率、暗計數水平、后脈沖水平以及可達到的工作頻率等性能提升直接影響著量子通信系統。未來提高光子探測效率和降低暗計數率等探測器性能的改進和新的協議等理論發展,可有效提高QKD距離和密鑰率,促進QKD的發展。

單光子激光測距

激光測距主要包括飛行時間法(ToF)、干涉法和三角法。近年來隨著單光子探測器的發展,激光測距又衍生出一種新的測距方式,即單光子激光測距法。單光子激光測距系統中光子探測器可以對光子進行響應,從而實現更遠距離的測量。

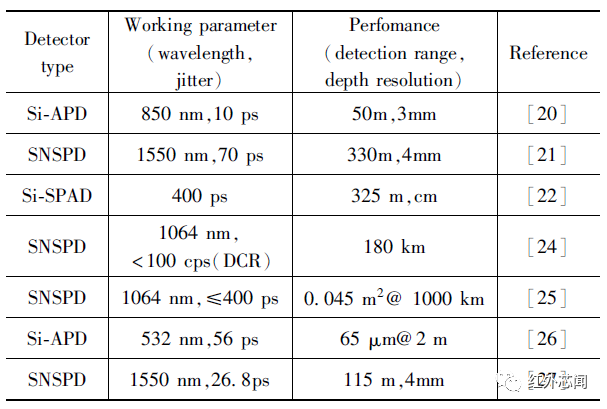

國內在激光測距領域也實現了精度和距離的進步。2017年,南京大學使用SNSPD激光雷達系統(1064nm波長,DCR小于100cps)在海霧分布特征下實現了180km直徑的遠距離測距區。2020年,中國科學院云南天文臺張海濤等將陣列超導納米線單光子探測器和多通道事件計時器等陣列探測技術應用于激光測距試驗系統中,成功對軌道高度為1000km、雷達截面積為0.045m2的小目標進行了精準探測。2021年,華東師范大學在單光子測距系統中引入參考位置,有效抑制了系統延時漂移,光子飛行時間測量精度達到0.5ps,在2m測距距離處,單測距精度達到65μm。表2為不同探測器在單光子激光測距應用的性能信息。

表2 不同探測器在單光子激光測距應用性能信息

目前,應用于單光子測距系統的探測器有雪崩光電二極管和超導納米線單光子探測器等,根據具體工作場合環境使用合適性能的探測器,實現遠距離測距。死時間極短和低暗計數等性能優化是未來改進單光子探測器的主要方向。

單光子成像

隨著自時間相關的光子計數激光測距技術的逐漸發展,光子計數激光測距系統時間分辨率也在逐漸提高。在單光子探測器成像方面,國內發展較快,同美國等國家已走在世界前列。

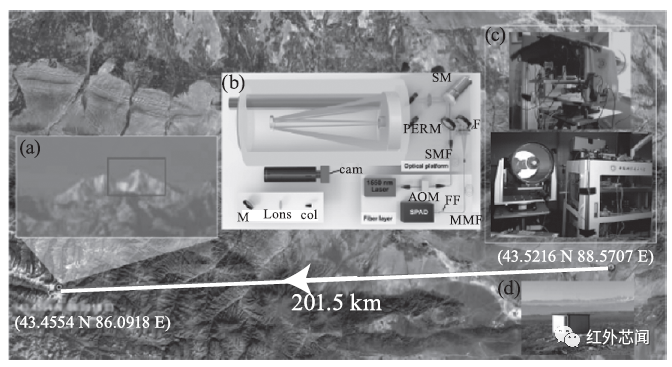

2021年,中國科學技術大學徐飛虎等利用InGaAs/InP SPAD探測器(20% PDE,210ps抖動,2.8kHz暗計數率,32ps時間分辨率)實現了在1.43km范圍內的非視域成像和隱藏物體的實時跟蹤;同年,該研究團隊利用脈沖泵浦頻率上轉換探測技術以及長波泵浦和時間域濾波方式,實現了1.4ps時間分辨率和5Hz暗計數率的近紅外單光子探測器,最終該實驗成功對視域外毫米級大小的字母實現了高精度非視域成像,為技術的實用化發展奠定了研究基礎。此外,徐飛虎團隊提出了一個緊湊的同軸單光子激光雷達系統,采用新的噪聲抑制技術能夠實現三維成像高達201.5km,每像素只有0.44個信號光子。在超長范圍內實現實用、低功率激光雷達的重要一步。圖5為該文章201.5km以上的遠程主動成像說明。

圖5 遠程主動單光子成像機理與效果圖

單光激光測距技術作為新興的激光測距方法,已經廣泛應用于遠距離激光測距和單光子激光成像等領域,并且取得重大研究進展。

量子關聯成像

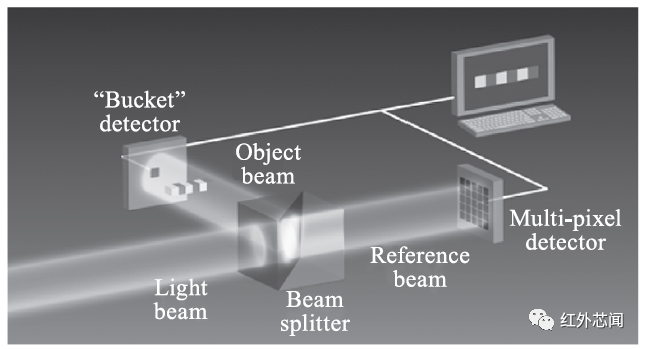

上節介紹的是基于光子飛行時間的測距成像,是一種非關聯成像。此外還有基于光子在時空域上相關性的關聯成像。量子關聯成像又稱為鬼成像或雙光子成像,鬼成像是光電流的關聯測量獲取物體圖像信息的新型成像方式。如圖6所示,鬼成像是基于雙光路的成像,其中一束光(信號光)作用于待成像物體,照射在一不具有空間分辨能力的桶探測器;另一束光(參考光)不作用于物體,直接照射在一個具有空間分辨能力的探測器上,將兩束光路信號符合運算得到光強總值,即可恢復物體的像。最早的關聯成像方案使用糾纏雙光子作為光源并且具有非定域成像、突破瑞利衍射極限等奇特性質,因此受到了人們的廣泛關注。

圖6 鬼成像示意圖

鬼成像作為一種新型的成像技術,未來與激光雷達、光學加密、邊緣檢測、3D成像、高光譜、窄帶濾光和超衍射極限分辨等應用光學和成像技術領域的高精尖技術手段的結合可以衍生出了眾多有廣闊應用前景的研究方向。

總結

本文主要介紹了國內外對單光子探測器件的研究和應用。現階段,單光子探測器主要從光學結構、性能參數優化、光學與器件的集成與小型化等器件設計和在遠距離探測成像和量子關聯成像等應用領域展開研究并取得了長足發展。對于傳統單光子器件比如雪崩二極管等,仍需要對其光譜響應范圍和暗計數率等技術難點進行深入研究。對于新興的SNSPD器件,其優勢明顯,該探測器探測效率高、死時間極短、暗計數很小,具備優秀的光電性能。但SNSPD嚴格的溫度要求限制了其應用,綜上所述,低溫裝置集成化、小型化、常溫低噪聲等性能是單光子探測器未來發展的重點和難點。隨著材料制備技術進步和器件結構優化發展,單光子光電探測器未來將有望獲得更高光電性能,實現更為廣泛的應用。

審核編輯:劉清

-

探測器

+關注

關注

14文章

2653瀏覽量

73253 -

SPD

+關注

關注

1文章

166瀏覽量

19737 -

光電二極管

+關注

關注

10文章

405瀏覽量

36061 -

電信號

+關注

關注

1文章

840瀏覽量

20677 -

光電探測器

+關注

關注

4文章

267瀏覽量

20608

原文標題:綜述:單光子探測器研究現狀與發展

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

用于光波導系統的均勻性探測器

如何提高金屬探測器探測率

雷達探測器的工作原理 雷達探測器與激光探測器區別

VirtualLab:通用探測器

基于超導納米線單光子探測器的40萬像素相機提供前所未有的宇宙視野

單光子雪崩探測器SPAD助力激光掃描顯微鏡發展

單光子探測器研究現狀與發展

單光子探測器研究現狀與發展

評論