電子發燒友網報道(文/莫婷婷)近年來,SiC功率器件的大規模上車,國內外廠商的SiC襯底、器件的產能擴充項目也在加速推進。例如業界龍頭Wolfspeed在2022年4月啟用了位于Mohawk Valley的SiC晶圓廠,并開始投產8英寸SiC襯底。又在今年1月份與采埃孚合作,斥資超20億歐元在德國薩爾州建廠。

在國際大廠布局的同時,國產碳化硅廠商也在加速追趕,爭搶當下最火熱的汽車、儲能等市場。2022年國內已有不少SiC擴產項目啟動、竣工,進入2023年,碳化硅產業鏈在投融資發方面也是動作頻頻。那么,當下國內碳化硅產業發展情況如何,產業鏈發展瓶頸又是在哪呢,在汽車市場的落地情況如何?

器件環節國產化率大大提升,襯底、外延環節還需加快技術攻堅

由于采用碳化硅晶片作為襯底制造的半導體器件具有高功率、耐高壓、耐高溫等優勢,可用于新能源汽車、光伏、儲能、電源、軌道交通等領域,其中新能源汽車的應用占比達到六成作用,是對碳化硅的消耗和拉動作用最強的應用領域。

但目前,碳化硅產業鏈還存在供需失衡的情況。以新能源汽車領域的需求為例進行推算。在需求方面,調研機構Strategy Analytics預計到2025年全球新能源汽車銷量將達到2240萬輛,假設每一輛新能源汽車都用上了碳化硅器件,在保守的情況下,高壓平臺的碳化硅需求量會在219萬片,中高壓平臺則會到437萬片。在供給方面,據三安光電以及市場調研機構的數據預測,預計2025年全球碳化硅襯底總共是282萬片,其中中國達到89萬片,中國以外的地區是193萬片。整體來看,產能缺口將達到400萬片以上。

據中國電子材料協會根據投資項目的統計數據顯示,當前規劃的碳化硅產能是200萬片/年。但實際上投資有衰減,規劃的產能也大于實際落地的產能,目前實際落地的產能約有11萬片。由此來看,碳化硅供應在短期內還是相對緊張的。

市場的需求增長對碳化硅產業鏈來說是利好消息,這意味著產業鏈玩家有巨大的市場機會。目前,碳化硅供應鏈大致可以分為襯底、外延、器件三大環節,器件包括設計、制造和封測。

在技術難度上,襯底的技術難度最大,其次是器件,再是外延。從國際市場來看,Wolfspeed是碳化硅襯底領域的龍頭企業,全球市占率位列第一。目前,主流碳化硅襯底尺寸為6英寸,但Wolfspeed、ST、英飛凌等國際大廠也在布局8英寸襯底市場,預計在未來3~5年會實現8英寸。我國目前是從4英寸向6英寸過渡的階段,值得關注的是,天岳先進、露笑科技等國內企業也在加速追趕碳化硅襯底8英寸節點。

“當然這里面有一個瓶頸:上游碳化硅襯底怎么才能做得更成熟,怎么把這個尺寸轉移到更大的尺寸。因為如果碳化硅襯底的技術不成熟,就沒辦法做一個更大晶圓的產業化制造。”中電科55所化合物產品部副主任劉柱主任在公開演講時提到。

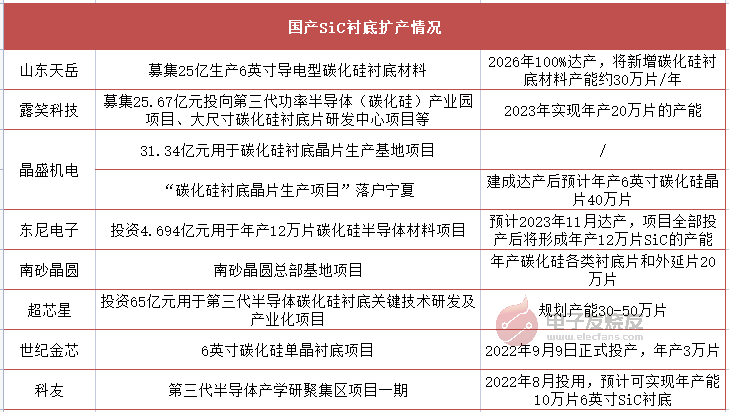

襯底能決定整個碳化硅產業的發展格局,因此碳化硅襯底制備是最具關鍵性的,在Wolfspeed等國際大廠面前,國產玩家還需持續關注襯底工藝技術和良率提升。近兩年的部分投產項目預計也將逐漸有所成效,包括山東天岳在2022年上市時募資的25億元,將在2026年達產,實現30萬片/年的碳化硅襯底材料產能,東尼電子的碳化硅半導體材料項目將在今年11月投產,實現年產12萬片碳化硅半導體材料。

電子發燒友網根據公開資料整理

外延環節的國際主要玩家有科銳、道康寧,國產碳化硅外延片玩家有天域半導體、希科半導體等,國產碳化硅外延片設備玩家有北方華創、晶盛機電等。在2022年第一季度北方華創的碳化硅外延設備已售25臺,在手訂單有50臺。今年2月4日,晶盛機電正式發布了6英寸雙片式碳化硅外延設備新品。

種種進展表明,國產碳化硅設備在碳化硅擴產周期內也迎來了需求上漲。但賽迪顧問新材料產業研究中心首席分析師李龍在公開演講時提到,“國產碳化硅設備廠商的設備雖然已經在市場實現銷售,但是整體來看我國的設備企業整體的水平依舊有待提高。”

在器件環節,產品包括SiC二級管、SiCMOSFET、全SiC模塊、SiC混合模塊等,國產代表廠商有瞻芯電子、芯聚能半導體、愛仕特等。目前國際上的碳化硅二極管產品的擊穿電壓涵蓋600V-3300V,國內碳化硅二極管已經實現650V-1700V的供貨,另外泰科天潤的3300V/50A SBD也已批量生產。李龍認為器件環節在設計上跟國際水平相差不大,主要卡在制造環節。目前來看,全球主要產能還是集中在美國龍頭企業手中。

近三月超14起融資,資本加持碳化硅各產業鏈

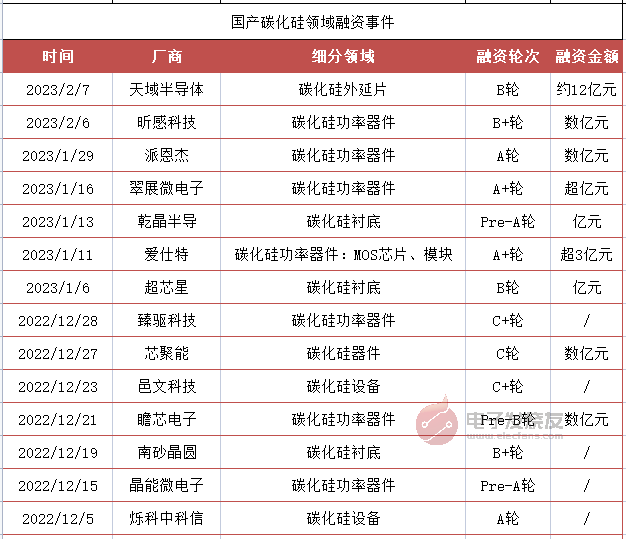

在2023年開年,資本對碳化硅領域的關注有增無減。根據不完全統計,2022年國內碳化硅領域有超過30起融資案,合計金額超過33億元。僅僅是在2022年12月,就有7個融資案,包括臻驅科技、芯聚能、邑文科技、瞻芯電子、南砂晶圓等。進入2023年,從1月份至今,也有7家碳化硅企業完成融資,設計碳化硅襯底、外延片以及器件三大環節,合計金額超過20億元。

在電子發燒友網統計的融資案中,融資金額最大的屬天域半導體的B輪融資,約12億元。官方表示,本輪融資資金將繼續用于增加碳化硅外延產線的擴產以及持續加大碳化硅大尺寸外延生長研發投入。

公開資料顯示,天域半導體是國內最早實現第三代半導體碳化硅外延片產業化的企業,也是國內最早實現6英寸外延晶片量產的企業,從其融資歷程發現,公司曾獲得哈勃投資、比亞迪等入股。

在碳化硅功率器件領域,昕感科技、派恩杰、翠展微電子、愛仕特均在今年完成超億元的融資,其中愛仕特完成超3億元的A+輪融資,官方表示本輪融資將用于加速車規級碳化硅功率MOS芯片研發與技術創新。在2021年12月,愛仕特宣布公司已量產20余款采用6英寸技術的650V-3300V全系列 SiC MOSFET 產品,并且與多家車企達成合作。

電子發燒友網根據企查查、天眼查數據整理

不難發現,國內碳化硅各個產業鏈環節的廠商在近兩年快速成長,而完整的產業鏈正是國內碳化硅市場發展的關鍵。劉柱主任公開表示,目前國內化合物半導體以采用IDM模式為主,所以從整個產業鏈來看,碳化硅襯底國內在這一塊也是比較成熟的,雖然在良率、尺寸等方面跟國外還有一些差距,但是整個供應鏈是可以保證完整性。此外,從外延到工藝制造,再到封測,國內也是具備完整的能力。

碳化硅大廠開展全產業鏈布局,國產碳化硅企業與車企合作加速產品落地

在應用端,不管是國外企業還是國內企業,最終的產品能否完成車規級驗證,順利落地新能源汽車、儲能等終端市場才是最終的目的。在這方面,Wolfspeed與奔馳、通用汽車等,安森美與大眾,還有英飛凌與現代集團,都是合作伙伴,此外英飛凌還將為汽車制造商Stellantis預留2025年至2030年產能。

意法半導體財報顯示,公司已有82家碳化硅客戶,2022全年在汽車和工業用碳化硅領域實現7億美元的營收,并計劃在2023年超過10億美元。在2022年增加了25 個項目中有 60%是針對汽車客戶的。

碳化硅為大廠們帶來豐厚的回報,預計在2023年他們將分出更多的精力去打造碳化硅市場。

在國內廠商方面,在2022年11月,三安光電披露全資子公司湖南三安與新能源汽車客戶達成合作,湖南三安將從2024年到2027年間為其提供碳化硅芯片,到2027年預估該金額總數為38億元(含稅)。據了解,三安光電也開拓了包括威邁斯、比亞迪、陽光電源、格力等包括汽車、儲能、家電等領域的客戶。

當下,碳化硅市場競爭越來越激烈,可以說2023年的碳化硅市場將是“熱鬧”又“忙碌”。一方面,國內廠商在不斷追趕國際廠商技術的同時,還與國內其他廠商之間開展市場份額之爭;另一方面,車企也在搶購有限產能的碳化硅訂單。

談及未來碳化硅市場的發展趨勢,李龍公開表示,當前龍頭企業正在加速全產業鏈布局,像科銳、羅姆等等龍頭企業都是IDM企業,這種全產業鏈布局的方式給他們帶來更大的市場競爭力。隨著碳化硅襯底技術不斷地完善,襯底企業有可能會向外延領域延伸,甚至有可能向下游器件制造領域延伸。同時,傳統車規的供應芯片企業,也有可能通過收并購方式反向向上游環節拓展,到時候市場競爭會愈加激烈。

從當下的發展趨勢來看,碳化硅各個產業鏈的企業正專注在各自的市場中,當在各自的細分市場站穩腳跟時,才會朝著全產業鏈布局的方向發展。只不過,汽車廠商向上游延伸已有案例。例如在上述統計的融資事件中,12月份完成Pre-A輪融資的晶能微電子正是吉利投資成立,專注于功率半導體模塊的研發。

此外,小鵬汽車作為是國內率先采用碳化硅技術的汽車企業之一,也早已展開布局,并且投資了瞻芯電子等碳化硅企業。此外,在碳化硅企業的投融資歷程中,也能看到小米集團、華為以及上汽集團、比亞迪等車企的身影。例如瞻芯電子的A++輪融資獲得了小米集團以及廣汽投資等機構的投資。天域半導體的天使輪、A輪以及A+輪都出現了哈勃投資、比亞迪的身影。

總結

由于第三代半導體的材料相較于第一代、第二代有非常優異的性能優勢,2023年碳化硅功率器件在下游終端滲透率將越來越快,下游應用呈爆發式增長。在碳化硅上游,碳化硅襯底、外延以及器件廠商備受資本關注,新品迭代加快,并且在與車企合作的過程中加速產品落地。

-

融資

+關注

關注

0文章

173瀏覽量

21395 -

碳化硅

+關注

關注

25文章

2829瀏覽量

49276 -

汽車

+關注

關注

13文章

3602瀏覽量

37658

發布評論請先 登錄

相關推薦

山東海辰長時儲能一體化零碳產業園項目開工

網思科技完成A+輪融資,累計融資金額超億元

碳化硅產業鏈成本大幅下降,市場迎來新變革

喜訊!華秋電子宣布完成新一輪3.1億元融資

2024年上半年SiC產業融資熱潮持續,40家企業共攬金近77億元

2023年開年融資金額超20億!國產SiC產業鏈逐漸完整,汽車、儲能產品落地

2023年開年融資金額超20億!國產SiC產業鏈逐漸完整,汽車、儲能產品落地

評論