研究背景

鋰硫 (Li–S) 電池被認為是最有希望實現 500 Wh kg–1能量密度的電池之一。然而,穿梭效應、緩慢的硫轉化動力學和鋰枝晶生長等挑戰嚴重阻礙了實際實施。在此,多尺度 V2具有球形限制結構的 C MXene (VC) 被設計為高效雙功能促進劑,用于鋰硫電池中硫和鋰物種的演化。

成果簡介

近日,西南科技大學宋英澤教授,清華大學深圳國際研究生院周光敏副教授和吉林大學王東研究員結合同步加速器X射線三維納米計算機斷層掃描(X-ray 3D nano-CT)、小角中子散射(SANS)技術和第一性原理計算,揭示了通過調整VC的活性可以最大化規模和所達到的功能進行如下:(i)VC由于大量的活性位點而充當有效的多硫化鋰(LiPS)清除劑。(ii)由于規模效應,VC對Li2S成核和分解反應動力學表現出顯著改善的電催化功能。(iii)VC可以調節Li+的動態行為由于獨特的離子篩分作用,從而有效地穩定了鋰的沉積/剝離。正極和負極的同步優化賦予鋰硫電池優異的倍率性能和循環穩定性,例如,具有8.1mg cm–2高硫負載量的電池可在較低的條件下實現8.1 mAh cm–2的高面積容量。E/S 比為 4 μL mgS–1。

研究亮點

(1) 本文提出了MXene-V2C(VC)微球的密閉設計,并實現了其尺寸識別,以加速Li-S電池中Li2S轉換反應動力學和結構離子篩分。

(2) 由于VC球獨特的尺寸效應,可以最大限度地同時調節硫的演化、脫鋰和鍍鋰行為。

(3) 優化后的Li-S電池在0.1 C時的初始放電容量為1206.4 mAh g-1,在1 C時的循環穩定性為0.04% /次。

(4) 在含硫量為8.1 mg cm-2、電解質/硫比為4 μL mgS-1的條件下,仍能獲得8.1 mA h cm-2的面積容量。

圖文導讀

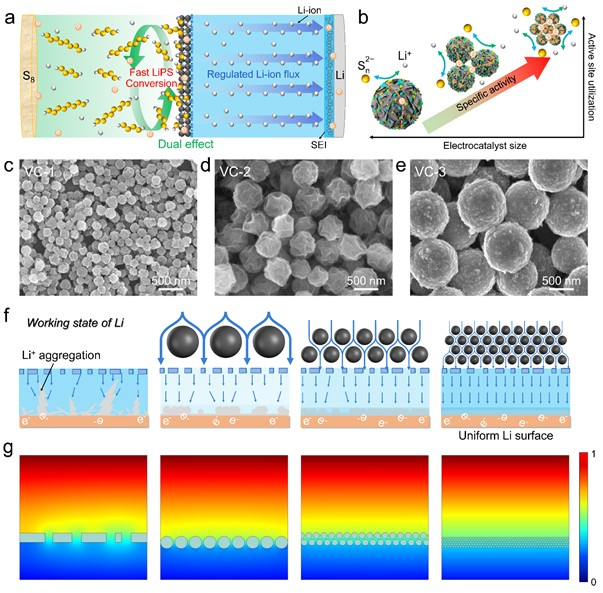

為了促進Li-S電池的實際應用,研究了鋰負極和硫正極的同步優化策略。MXene納米片設計作為解決重排和聚合障礙的可行方法,有望實現同步調節實際運行的Li-S電池中的硫轉化和鋰離子通量(圖1a)。我們可以得出結論:(1)調節MXene的活性以消除穿梭效應,觸發LiPS轉換反應并引導均質鋰沉積對于實現可行的Li-S電池是至關重要的;(2)破解MXene活性提升的基本機制,可能會打破Li-S領域理論與實踐研究之間的差距。一方面,由于VC球的比表面積增加,通過調整VC球的尺寸可以獲得更多的活性位點,這導致了調節Li-S氧化還原反應的可調節活性(圖1b)。掃描電鏡(SEM)圖像顯示了設計好的VC球的尺度(圖1c-e)。另一方面,隨著VC球的減少,形成的高密度通道結構可以提供越來越均勻的鋰離子通量(圖1f)。此外,COMSOL的結果進一步證明,隨著較小VC球的堆積,鋰離子通量變得更加均勻(圖1g)。

圖1. VC基隔膜對硫、鋰轉化效率的尺寸效應的示意圖。(a) VC基隔膜對硫、鋰演化的雙重作用。(b) VC球與電化學活性的關系。(c-e) 多種VC樣品的SEM圖像。(f) VC尺寸對鋰離子動力學行為的影響。(g)分子篩孔密度與鋰離子通量關系的COMSOL結果。

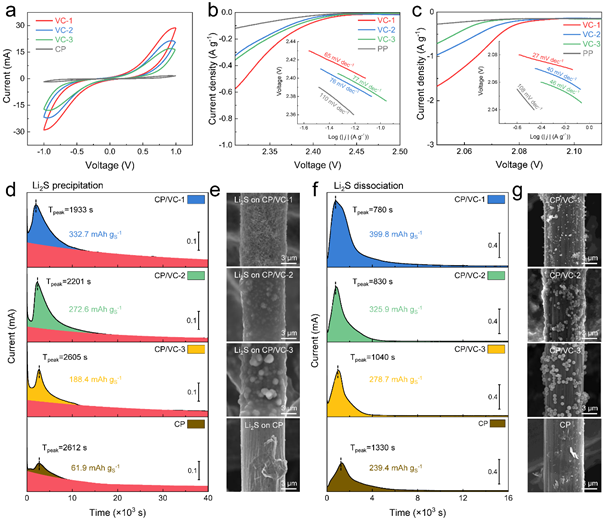

為了探究尺寸效應的VC球對硫陰極的電催化活性變化,進行了一系列反應動力學分析。采用碳紙(CP)-VC電極對對稱電池進行循環伏安法(CV)測量,首先在-1.0至1.0 V的電壓窗口內以50 mV s-1的掃描速率進行。從圖2a可以看出,CP/VC-1的氧化還原電流在所有樣品中最為明顯,表明VC-1對硫氧化還原反應具有較好的催化能力。PP/VC-1、PP/VC-2、PP/VC-3和純PP的Tafel斜率分別為65、77、76和110 mV dec-1(圖2b)。同時,對于Li2S成核,Tafel斜率分別為27、40、46、108 mV dec-1(圖2c)。

由于Tafel斜率與電化學動力學過程成反比關系,證明了VC球的尺寸越小,電催化劑在硫氧化還原反應中的利用率和能力越高。為了進一步分析Li2S的成核和解離反應,進行了恒電位放電和充電。圖2d分別記錄了CP/VCs和CP在2.05 V下的Li2S沉淀曲線。同時采集了這些樣品的峰值電流響應時間,CP/VC-1: 1933 s;CP/VC-2: 2201 s;CP/VC-3: 2605 s;CP: 2612 s。峰值電流響應時間縮短,沉淀量也顯著增加,實現了更快的成核反應過程。同樣,隨著VCs尺寸的減小,Li2S的解離峰值出現得更早,解離能力增加(圖2f)。此外,通過掃描電鏡觀察了不同VC襯底上析出和解離Li2S的形貌,結果分別如圖2e、2g、S19和S20所示。這些結果進一步證實了vc的尺寸控制可以有效地促進LiPS轉化。

圖2. VC球的尺寸控制對高效硫轉化反應的電催化活性控制。(a) 以Li2S6為電解質的對稱電池中VCs的CV曲線。LSV峰i (b)和峰ii (c)的Tafel圖。Li2S8/四酸酯溶液在不同尺寸VC基底上的恒電位放電(d)和電荷(f)分布。在各種VC基底上電化學沉淀(e)和解離(g) Li2S的SEM圖像。

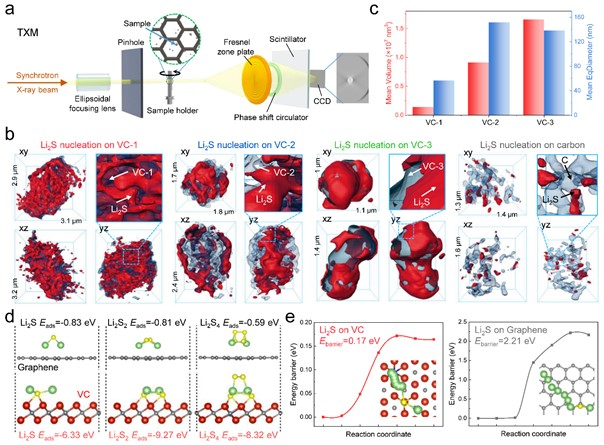

考慮到SEM工具集在深度檢測方面的局限性,采用同步加速器(X射線三維納米計算機斷層掃描(X射線三維納米ct)探測VC結構中空間沉淀Li2S的信息。圖3a顯示了同步X射線3D納米ct獲取樣品二維層析圖的成像過程。Li2S析出到不同VC襯底的X射線3D nano-CT圖像如圖3b和圖S22所示。通過分析VC樣品上Li2S沉淀的信息,可以清晰地評價尺寸效應引發的活性變化。與碳基相比,VC樣品由于其固有的電催化性能,均呈現出更多的Li2S析出質量。此外,隨著VC球尺寸的減小,Li2S析出量在質量、尺寸和擴散等方面都有規律的變化。

在VC-1樣品中,Li2S沉積物分布最均勻,體積最小,質量最大,表明其催化Li2S成核和生長反應的活性顯著提高。如圖3c所示,在所有樣品中,VC-1上的Li2S析出的平均體積最小,直徑相等,這表明通過通用尺寸工程,其電催化活性顯著提高。為了深入探討VC對LiPS氧化還原動力學的重要作用,基于密度泛函理論(DFT)進行了第一性原理計算。圖3d、圖S24和圖S25分別展示了Li2S、Li2S2和Li2S4在VC和石墨烯上的吸附構型。如圖3e所示,Li2S在VC和石墨烯表面的解離能勢壘(Ebarrier)分別為0.17 eV和2.21 eV,表明Li2S在VC表面的分解反應更快。上述結果證實了對活性VC球進行尺度控制可以有效緩解穿梭效應,加速Li2S的生成和分解。

圖3。尺寸識別VC球上硫演化的特征。(a) 用于樣品觀測的同步X射線三維納米ct設備示意圖。(b) 電化學沉積Li2S在各種VC基底上的同步X射線3D納米ct圖像。(c) 同步加速器X射線3D納米ct顯示的VC上Li2S沉淀的平均質量比和等直徑。(d) VC和石墨烯對Li2S、Li2S2和Li2S4的吸附能及其構型。(e) Li2S的解離勢壘和路徑分別聚集在VC和石墨烯上。

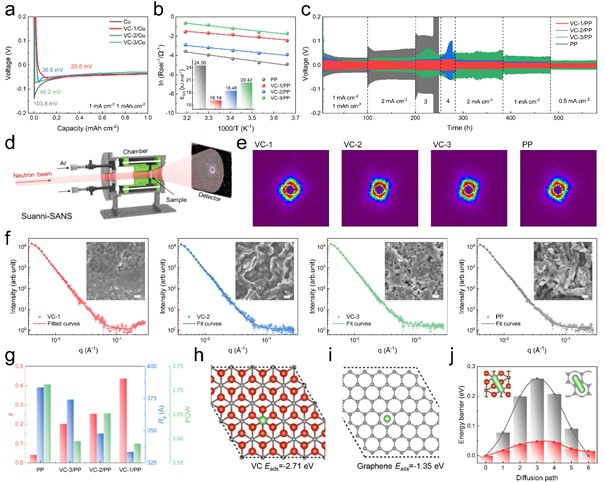

如圖4a所示,與VC-2/Cu (36.6 mV)、VC-3/Cu (46.2 mV)和Cu (103.8 mV)相比,VC-1/Cu電極的Li||Cu電池的成核過電位分別為20.8 mV、20.8 mV。從圖4b可以看出,隨著VC球尺寸的減小,計算得到的Ea值逐漸減小。此外,對稱電池還在0.5至4 mA cm?2的不同電流密度下進行評估,容量為1.0 mA h cm?2(圖4c和S34)。VC-1/PP在不同速率下也表現出最低的過電位。值得注意的是,所有可序列化的數據表明,VC的大小與極化也呈現顯著的線性相關,這證實了增加篩孔密度可以促進鋰離子通量的均勻性。

采用小角度中子散射(SANS)對鋰鍍層的界面信息進行了探究(圖4d)。不均勻的鍍鋰導致鋰負極的不致密,內部空腔導致循環后的強散射信號。采用Guinier-Porod模型得到微觀組織和擬合參數,如圖4f-g所示。優化后的吸附構型如圖4h-i所示。如圖4j所示,VC顯示Li原子的擴散勢壘為0.05 eV,比石墨烯(0.26 eV)低,表明VC表面可以作為極好的Li離子擴散介質。結果表明,VC的表面化學和結構也可以協同促進鋰離子溶劑的均勻性,從而產生穩定的鋰沉積和剝離行為。

圖4。尺寸識別VC對鋰負極表面狀態的影響。(a) 1 mA cm-2固定容量為1 mA h cm-2時鋰沉積過程的電壓容量分布。(b) VC基隔膜的離子電導率隨溫度從273到313 K的變化,插圖顯示:Ea的比較。(c) 插入不同VC基隔膜的Li||Li對稱電池的倍率性能。(d)用于鋰負極檢測的SANS設備示意圖。(e) 循環后帶有VC基隔膜的Li//Li對稱電池中Li負極散射強度信號的SANS矩陣。(f) 采用VC基隔膜的Li//Li對稱電池中Li負極散射信號的擬合曲線循環后,配上:對應鋰負極表面的SEM圖像。(g) 尺寸變量、回轉半徑和冪律指數的統計圖。根據理論模擬計算了Li原子在(h) VC和(i)石墨烯上的吸附能。(j) Li原子在VC和石墨烯上的擴散勢壘,插圖為Li原子可能的擴散途徑。

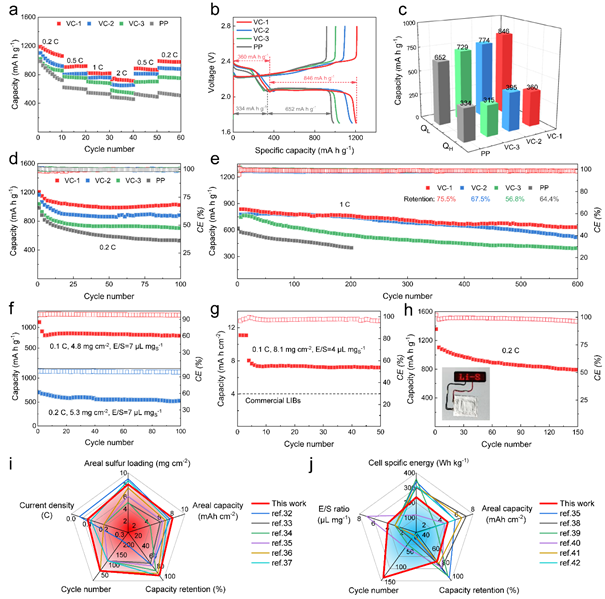

評估了帶有尺寸識別VC球體的隔膜對電池性能的影響。圖5a顯示了在0.2到2 C (1 C=1672 mA g-1)的不同倍率下,使用各種VC基隔膜的扣式電池的倍率容量。圖5b展示了在0.2 C時插入VC/PP和PP的電池的第一次GCD曲線,圖5c還展示了各種電池的統計QH和QL值的直方圖。如圖5d所示,插入VC-1/PP隔膜的電池在0.2 C循環100次后,初始容量為1206.4 mAh g-1,容量保持率為84.9%。為了進一步評估VC對硫正極和鋰負極的尺寸效應,在1 C的高倍率下對Li-S電池進行了長期循環測試(圖5e)。

為了驗證VC-1/PP分離器在實際應用中的可行性,我們還制備了高硫負載和低電解液使用量的正極(圖5f和S40, S41)。如圖5f所示,在4.8 mg cm-2和5.3 mg cm-2的硫負載下,該電池在0.1和0.2 C下的初始容量分別為904.1 mA h g-1和703.0 mA h g-1,容量保持率分別為88.2和74.7%。如圖5h所示,插入VC-1/PP隔膜的軟包電池獲得了1103.7 mAh g-1的初始容量,在0.2 C條件下,150次循環后容量保持率為71.7%。

圖5。插入尺寸識別VC/PP隔膜的Li-S電池電化學性能。(a)倍率性能。(b)充電/放電曲線在0.2 C。(c) 對比0.2 C 下高放電平臺(QH)和低放電平臺(QL)能力。在0.2 C (d)和1 C(e) 的循環性能。Li-S電池在(f)硫負載為4.8 mg cm-2 在0.1 C和5.2 mg cm-2 在0.2 C和(g)8.1 mg cm-2 在0.1 C的循環性能。(h) Li-S軟包電池在0.2 C的循環性能,插圖顯示:發光LED裝置由軟包電池串聯而成。(i-j) 雷達圖,顯示本工作與其他報告之間的Li-S電池性能比較。

總結與展望

綜上所述,我們實現了從1000到150 nm的VC球的尺寸控制,以調節其對Li-S電池的電化學活性。結合實驗和理論分析,在1000 ~ 150 nm范圍內,VC的催化活性隨粒徑的減小而增大。而這種尺寸識別的VC球能同步促進硫的演化動力學,并對Li離子進行篩分,從而對硫正極和鋰負極表現出顯著的雙重保護作用,并隨著VC球尺寸的減小而逐漸增強。特別是在高硫負荷(8.1 mg cm-2)和低E/S比(4 μL mg-1)的實際情況下,150 nm左右的VC微球具有最高的電化學活性,從而使Li-S電池具有優異的容量和較長的使用壽命。因此,這項工作不僅提供了新的和可擴展的策略,以最大限度地提高Li-S氧化還原反應中的電化學活性,而且還揭示了硫正極和鋰負極尺寸優化催化劑的潛在工作機制。

審核編輯:劉清

-

加速器

+關注

關注

2文章

807瀏覽量

38087 -

電解質

+關注

關注

6文章

820瀏覽量

20157 -

DFT

+關注

關注

2文章

231瀏覽量

22834 -

鋰硫電池

+關注

關注

7文章

99瀏覽量

13711

原文標題:雙功能 V2C MXene 組件促進實用鋰硫電池的硫釋放動力學和鋰離子篩分!

文章出處:【微信號:清新電源,微信公眾號:清新電源】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

北京大學龐全全硫基電池再發Nature:硫化物基全固態鋰硫電池

鋰電池充電器和鉛酸電池充電器怎么區分?有和不同?

王東海最新Nature Materials:全固態鋰硫電池新突破

【Simcenter STAR-CCM+】通過快速準確的CFD仿真加速空氣動力學創新

原位焊接離子導電斷點以實現高度可逆的全固態鋰硫電池

石墨負極在鋰離子電池中的發展與儲鋰機制

鋰離子電池自動檢測化成分容柜:電池生產的新動力

將廢正極材料升級為高穩定性鋰硫電池的雙功能催化劑!

V2C MXene組件促進實用鋰硫電池的硫釋放動力學和鋰離子篩分

V2C MXene組件促進實用鋰硫電池的硫釋放動力學和鋰離子篩分

評論