醫療保健的未來可能比現在更加數據驅動和個性化。診斷不是根據溫度計讀數 37°C 來確定患者是否發輕熱,而是基于靜息體溫升高與該個體類似觀察到的基線的比較。與患者去看醫生進行稀疏安排的檢查的任意(或更糟的是,財務驅動)模式不同,人們可以根據針對自己獨特情況優化的節奏接受護理。

這種烏托邦式的未來要求患者和醫生都具備更密切的監測和溝通慢性病變化的能力,并更加積極主動地進行預防性護理。

隨著一系列連續監測可穿戴設備已經上市或處于原型或研發階段,技術人員肯定會繼續在可以非侵入性收集的數據類型方面挑戰極限。醫療專業人員正在步入數字健康世界。在最近一項關于可穿戴健康監測功效的研究中,研究人員監測了在加利福尼亞州洛杉磯Cedars-Sinai醫療中心接受大手術的100名患者,發現活動監測器提高了步數評估的準確性。根據美國醫學協會(AMA)今年春天報道的研究,手術后第二天更高的步數(高達1000步)反過來又與延長住院的幾率降低63%有關。事實上,AMA 已經創建了一個數字健康實施手冊,提供分步指導、最佳實踐和資源,用它的話說,“加速數字健康解決方案的采用和規模”。

然而,我們仍然只是朝著個性化、分散的醫療保健邁出了一小步。畢竟,需要大量與地面真相相關的記錄數據,然后才能將這些信息提煉成可應用于未來數據的見解。例如,為了開發將給定數據集準確解釋為步驟的算法,研究人員必須從行人那里收集各種參數的數據:年齡、體重和步幅;穿的不同類型的鞋子;以及它們在不同表面和斜坡以及不同速度下的行走模式。此外,他們必須收集與任何步驟無關的其他數據,以確保算法不會錯誤地將它們解釋為步驟。

“垃圾輸入,垃圾輸出”可能是一個常見的格言,但在涉及連續監控數據時,它非常適用。要說我們可以從持續監測中獲得個人健康見解,則假定存在“信任鏈”。換句話說:

任何數據的解釋不僅要準確,而且要可靠。挑戰在于處理“邊緣”數據。任何解釋策略或算法都會面臨它發現模棱兩可的數據集。為了使算法可靠,用戶必須能夠定量地了解其檢測限和錯誤特征。

數據和/或其解釋必須可靠地到達決策者手中,才能使其具有可操作性。

數據必須與患者的歷史記錄正確關聯,才能具有上下文。

必須證明數據是真實的,才能觸發任何有意義的操作。

本文的其余部分將介紹可穿戴醫療保健設備獲得一定程度的信任所需的條件,以便它可以增強臨床數據以告知醫療保健決策。本文還強調了從醫療保健基礎設施的角度來看需要做些什么來實現這種信任。

確保佩戴而不是丟棄醫療保健可穿戴設備

根據IHS的預測,200年全球可穿戴產品出貨量預計將超過2019億臺,在六年內翻一番。更重要的是,可穿戴設備的價值正在增加,因為市場的總收入增長快于其出貨量的增長。3應用已從健身和運動監測擴展到連續監測血氧水平、血糖水平和皮膚電活動(用于癲癇管理)。

從設備的角度來看,在可穿戴設備根深蒂固地融入更多人的日常生活中之前,必須解決與系統和機械設計相關的許多問題。生物傳感器的設計必須能夠克服膚色、汗液、運動、血液灌注和環境光等因素帶來的測量挑戰。這些因素對于每個變量的外形規格和用例可能是唯一的。例如,與手腕相比,外耳道的血液灌注更高,不易劇烈運動。因此,像耳塞這樣的入耳式設備可以比腕戴式設備更有效地捕獲更多的光學心率信號。然而,長期佩戴的舒適性和始終如一的傳感器與組織接觸可能會帶來一系列不同的挑戰。

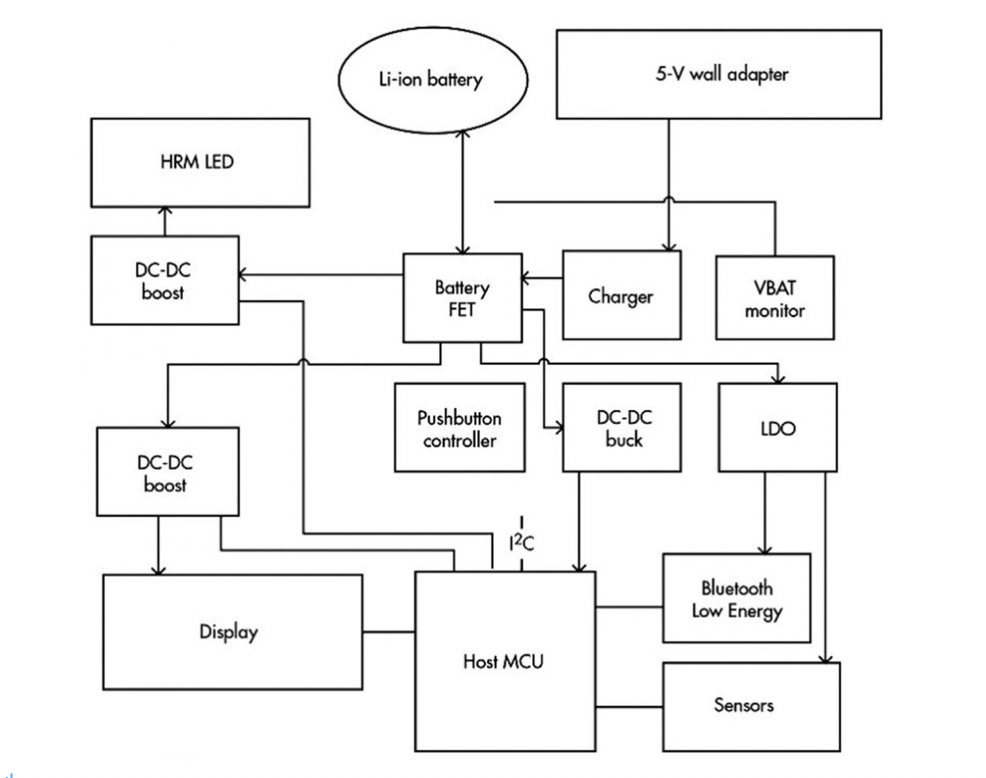

無論外形尺寸如何,可穿戴傳感器都必須能夠可靠地運行,同時克服常見噪聲和誤差源的影響。為了獲得更好的用戶體驗,設備應在兩次充電之間長時間運行,并且散發很少的熱量。真正的非侵入性健康監測儀還必須佩戴舒適且使用方便。體積龐大、沒有吸引力或需要佩戴者獲得特殊姿勢或新習慣才能捕獲測量值的產品更有可能被塞進抽屜而不是連續佩戴。這意味著底層技術必須小型化、低功耗,并且在數據收集和分析方式方面具有一定程度的自動化和/或簡單性。

然后是監管審批問題。例如,在美國,旨在診斷、預防、治愈或減輕疾病的設備需要獲得美國食品和藥物管理局(FDA)的批準。到目前為止,實際上只有少數設備通過了測試。然而,FDA已經啟動了一項數字健康軟件預認證試點計劃,最終可能有助于簡化審批流程。應該注意的是,FDA批準本身可能不是質量的最終標志。提供連續監測的可穿戴設備受到與臨床環境大不相同的環境的影響,甚至受試者的生理狀況也可能因不同的活動而有很大差異。俗話說,“你的結果可能會有所不同。

建立信任鏈

建立信任鏈的第一步是建立可以作為準確性指導的基線。這將涉及將可穿戴設備收集的數據與在受控環境中使用臨床設備收集的數據進行比較。臨床得出的數據將作為驗證可穿戴數據準確性的真實性。這一步至關重要,但也充滿了挑戰。

首先,臨床設備設計用于臨床環境。使用臨床設備捕獲代表可穿戴用例的生命體征通常很困難,有時甚至不準確。仔細選擇測試對象群體以及構建代表性用例都非常重要。如果這些不能真正具有代表性,則有可能引發一波誤報或假陰性。

此外,個性化醫療保健的關鍵是比較患者自身病史或基線的數據。然而,與機器不同,患者的基線不是靜態的。生長、衰老和藥物等因素都可能實質性地改變這些基線。我們目前缺乏對正常變化的理解以及與這些基線偏差的重要性,這可能會削弱我們信任持續監測的醫療保健數據的能力。

數據身份驗證和隱私是大問題,但尚未解決。患者需要相信他們的敏感信息將按預期使用,而不會落入壞人之手。反過來,他們的醫生需要知道他們診斷所依據的數據是可信的,并且任何潛在不準確的限制都是眾所周知的。我們已經在傳統的醫療機構中解決了這個問題。醫生、醫院、檢測設施和設備都經過良好認證,并在明確定義的參數下運行。當患者將文件從一個醫生帶到另一個醫生時,接收醫生對他或她可以信任所提供的信息有一定程度的概念。

唉,對于大多數可穿戴設備來說,情況并非如此。直到最近,一次性監測設備才被采用用于術前和術后護理。它們代表了在有限的基礎上實現連續、個性化醫療監測的第一步。

開始采用更全面的醫療保健方法

傳統上,醫生根據測試以及從與患者交談和觀察中收集的信息做出診斷。為了將可穿戴設備不斷收集的數據完全整合到這一領域,醫生至少需要對工程原理(以幫助他們信任設備)和數據分析(以幫助他們信任數據)有基本的了解。在醫學教育方面,其中一些工作正在進行中。例如,斯坦福醫學院于2018年2月至0月開展了一個名為Humanwide的試點項目。在這項研究中,學校初級保健50.<>診所的初級保健團隊與<>名患者合作,這些患者接受了全面監測,包括通過移動監測設備。該計劃的一個成果是展示了以全面、以患者為中心、數據驅動的方式提供醫療保健的可行性。

在短期內,持續監測很可能會被納入更多的短期患者護理計劃,并針對非常具體的目標。事實上,從算法開發標準來看,此時從收集的數據海洋中尋找特定信號(預期變化)更為現實。然而,這樣做可以為未來可穿戴設備在患者健康中發揮更不可或缺的作用奠定基礎。

審核編輯:郭婷

-

傳感器

+關注

關注

2553文章

51400瀏覽量

756610 -

醫療

+關注

關注

8文章

1835瀏覽量

58951 -

可穿戴

+關注

關注

4文章

763瀏覽量

85505

發布評論請先 登錄

相關推薦

可穿戴設備如何成為醫療保健中不可或缺的一部分

可穿戴設備如何成為醫療保健中不可或缺的一部分

評論