過程ID:SWE.2

過程名稱:軟件架構設計

過程目的:軟件架構設計過程目的是建立一個架構設計,識別哪些軟件需求應該分配給軟件的哪些要素,并根據已定義的標準評估軟件架構設計。

過程結果:為了成功地執行了這一過程:

1)定義了識別軟件要素的軟件架構設計;

2)軟件需求被分配到軟件的組成部分;

3)定義了各軟件要素的接口;

4)定義了軟件要素的動態行為和資源消耗目標;

5)在軟件需求和軟件架構設計之間建立一致性和雙向可追溯性;及

6)對軟件架構設計達成一致并與所有受影響的各方進行溝通。

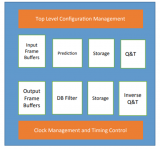

最佳實踐:SWE.2.BP1:開發軟件架構設計。開發并編制軟件架構設計,該設計指定了與功能和非功能軟件需求相關的軟件要素。[outcome1]

注1:軟件被分解為跨越適當的層次級別的要素,直到詳細設計中描述的軟件組件(軟件架構設計的最低層次的要素)。

SWE.2.BP2:分配軟件需求。將軟件需求分配到軟件架構設計的要素中。[outcome2]

SWE.2.BP3:定義軟件要素的接口。識別、開發和記錄每個軟件要素的接口。[outcome3]

SWE.2.BP4:描述動態行為。評估和記錄軟件要素的時間和動態交互,以滿足系統的動態行為需求。[outcome4]

注2:動態行為由運行模式(如啟動、關機、正常模式、校準、診斷等)、過程和過程間通信、任務、線程、時間片、中斷等決定。

注3:在評估動態行為時,應考慮目標平臺和目標上的潛在負載。

SWE.2.BP5:定義資源消耗目標。在適當的層次級別上確定并記錄軟件架構設計的所有相關要素的資源消耗目標。[outcome4]

注4:資源消耗通常是由內存(ROM、RAM、外部/內部EEPROM或數據閃存)、CPU負載等資源決定的。

SWE.2.BP6:評估可供選擇的軟件架構。為架構定義評估標準。根據定義的標準評估備選的軟件架構。記錄所選軟件架構的基本原理。[outcome1,2,3,4,5]

注釋5:評估標準可能包括質量特征(模塊化、可維護性、可擴展性、可伸縮性、可靠性、安全實現和可用性)和購買-復用分析的結果。

SWE.2.BP7:建立雙向追溯性。在軟件需求和軟件架構設計要素之間建立雙向可追溯性。[outcome5]

注6:雙向可追溯性包括將軟件需求分配到軟件架構設計的要素。

注7:雙向可追溯性支持覆蓋、一致性和影響分析。

SWE.2.BP8:確保一致性。確保軟件需求和軟件架構設計之間的一致性。[outcome1,2,5,6]

注8:一致性由雙向可追溯性支持,并可通過評審記錄證明。

SWE.2.溝通商定的軟件架構設計。與所有相關方溝通已達成協議的軟件架構設計和軟件架構設計的更新。[outcome6]

輸出工作產品:04-04軟件架構設計[outcome1,2,3,4,5]

13-04溝通記錄[outcome6]

13 - 19評審記錄[outcome5]

13-22可追溯性記錄[outcome5]

17-08接口需求規范[outcome3]

-

接口

+關注

關注

33文章

8691瀏覽量

151911 -

軟件架構

+關注

關注

0文章

64瀏覽量

10314 -

開發軟件

+關注

關注

1文章

25瀏覽量

13002 -

架構設計

+關注

關注

0文章

32瀏覽量

6975

原文標題:SWE.2軟件架構設計

文章出處:【微信號:QCDZYJ,微信公眾號:汽車電子工程知識體系】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

STM32軟件架構設計的意義

機甲大師機器人控制(三):軟件架構設計 精選資料推薦

嵌入式軟件架構設計常見的誤解

嵌入式軟件架構設計的目的及思路

嵌入式軟件架構設計資料分享

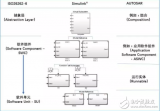

使用Simulink實現軟件架構設計

嵌入式軟件架構設計

STM32軟件架構設計

SWE.2軟件架構設計

SWE.2軟件架構設計

評論