據快科技報道,特斯拉的決定在其自動輔助駕駛系統中堅持使用純視覺,甚至放棄了毫米波雷達,引發了廣泛爭議。而與此不同的是,華為則堅持采用激光雷達技術。

華為副董事長、輪值董事長徐直軍表示,目前關于是否需要激光雷達仍存在著爭議。雖然純視覺攝像頭方案可能解決一些問題,但在華為的研究看來,視覺攝像頭、毫米波雷達和激光雷達各有優劣,并且目前尚無一種傳感器能夠解決所有問題。

華為認為,在安全性方面,激光雷達帶來了明顯的好處,尤其在自動緊急制動系統(AEB)方面,激光雷達的價值大于其他傳感器。所以華為提出融合感知方案,把激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等充分結合起來,通過把多種傳感器融合在一起,更有利于未來實現自動駕駛的目標。

他提到,使用激光雷達在保障智能駕駛安全方面帶來了明顯的提升,尤其是在AEB(自動緊急制動系統)上,激光雷達發揮的價值比其他傳感器都大很多。成本方面,華為期望可以把激光雷達的成本做到200美金,從而破解商用時成本的顧慮。

在走向電動化的過程中,充電基礎設施也是重大的挑戰。2023年,華為推出了超級充電樁,使電動汽車充電一秒鐘就可以跑一公里,一杯咖啡的時間就能夠充滿電,降低純電車主的續航焦慮。

華為正在中國和全球,與伙伴一起,快速推進超級充電樁的部署,構筑高速充電網絡和城市充電網絡,使得電動汽車真正普及開來。

華為詳細解讀激光雷達

激光雷達(LiDAR)作為智能駕駛系統的核心傳感器,其三維環境重建能力為車輛提供了豐富而精確的環境信息,主動發光,不受黑夜光照條件影響的特性,有效地補充了攝像頭和毫米波雷達的不足,使得智能駕駛系統更加安全和可靠。激光雷達已經逐漸成為高階智能駕駛系統的必備配置,越來越多地被應用到汽車智能駕駛系統的硬件中。

1.你可能會問,激光雷達安全嗎?

然而,隨著激光雷達技術的廣泛應用,人們也開始對其是否安全產生一絲擔憂。當我們提到“激光”這個詞時,很多人可能會想到科幻電影中的高科技武器。而將“激光”與“雷達”結合在一起而形成“激光雷達”時,其產生的激光線束,會不會對我們的眼睛造成傷害呢?

2.國際標準如何定義激光產品

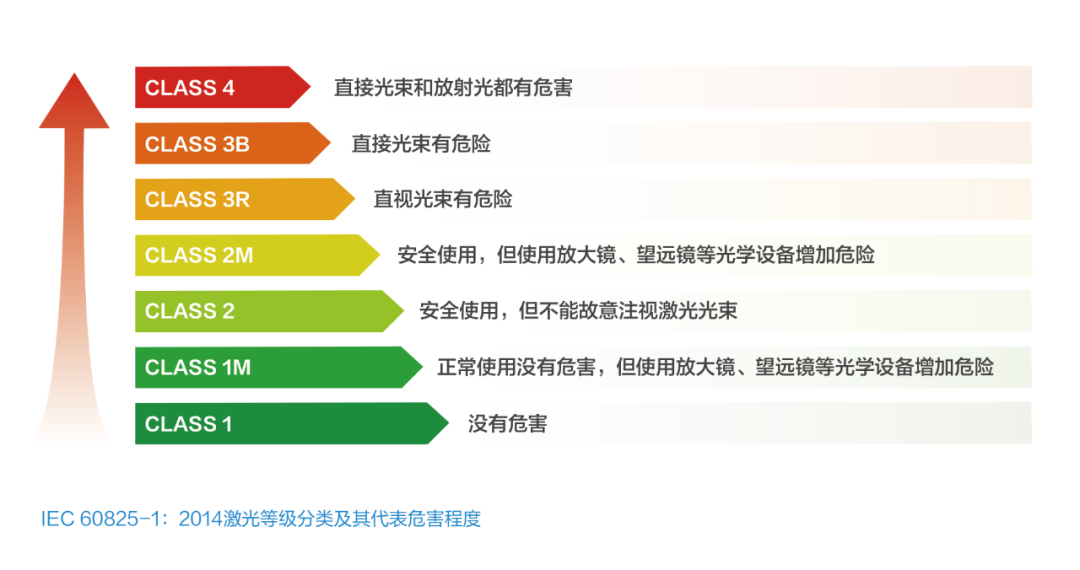

首先,我們來看下權威的國際電工委員會標準(IEC 60825-1:2014),對激光產品是如何定義的?激光器的危險等級被劃分為四類:Class 1激光器無害,Class 4激光器具有高危險性,Class 2和3激光器分別具有低和中度危險性。車載激光雷達屬于Class 1激光產品,其功率和輻射強度遠低于對人體眼睛造成傷害的閾值。因此,在正常使用條件下,車載激光雷達不會對人眼構成威脅。或者說市面上能量產的車載激光雷達產品,都需要滿足Class 1級別標準。“Class 1”就像是一張激光雷達的“身份證”,有了這張“身份證”,車載激光雷達才能算合格產品。

3.技術原理解讀激光雷達安全性

再者,從技術原理來看下這個問題。人眼是否受到傷害,主要取決于激光發出的能量密度是否超過人眼可接受的閾值。 能量密度:看的是“單脈沖的瞬時照射能量”和“持續長時間照射后的單位面積內的平均累積能量”。首先,單脈沖的瞬時能量,可以通過嚴格控制激光雷達的發射功率來保障,限制其不超出標準要求閾值;其次,當前市面上主流的車載激光雷達,都是掃描式雷達,以線掃雷達舉例,每次發射一條激光線束,覆蓋其中某一個位置,借助于轉鏡的轉動,把激光束從左掃到右,從而覆蓋一個120°的完整畫幅,可以參考下圖所示,這確保了激光雷達不會一直“盯”著你的眼睛照射,單位面積內的累積能量同樣限定在閾值以內。

非掃描式(上) vs 掃描式激光雷達(下)示意圖

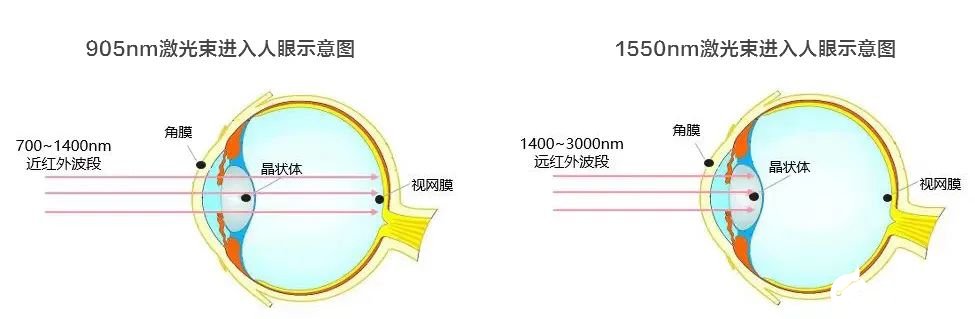

再來看下人眼的生理構造,人眼主要包含角膜,晶狀體和視網膜組成。當激光束進入人眼后,不同波長表現會有些許不同。市面上當前主流車載激光雷達主要在905nm波長的近紅外光波段,少數激光雷達為1550nm的遠紅外光。當905nm的激光束進入人眼后,會被角膜和晶狀體吸收大部分能量,小部分透射到視網膜上,而1550nm的激光束,幾乎會被角膜和晶狀體全部吸收,極少會到視網膜上,所以網上就有了1550nm激光雷達比905nm更安全的說法。  但實際上,基于上文描述,激光雷達的能量只要控制在人眼可接受的閾值內都是安全的,不存在誰比誰更安全的說法。誠然1550nm比905nm在人眼安全的功率上限更高些,但如果1550nm的激光器的能量超過法規限制范圍,那么它同樣會損傷人眼的角膜和晶狀體。同理,905nm如果能量超了,也會傷害視網膜。

但實際上,基于上文描述,激光雷達的能量只要控制在人眼可接受的閾值內都是安全的,不存在誰比誰更安全的說法。誠然1550nm比905nm在人眼安全的功率上限更高些,但如果1550nm的激光器的能量超過法規限制范圍,那么它同樣會損傷人眼的角膜和晶狀體。同理,905nm如果能量超了,也會傷害視網膜。

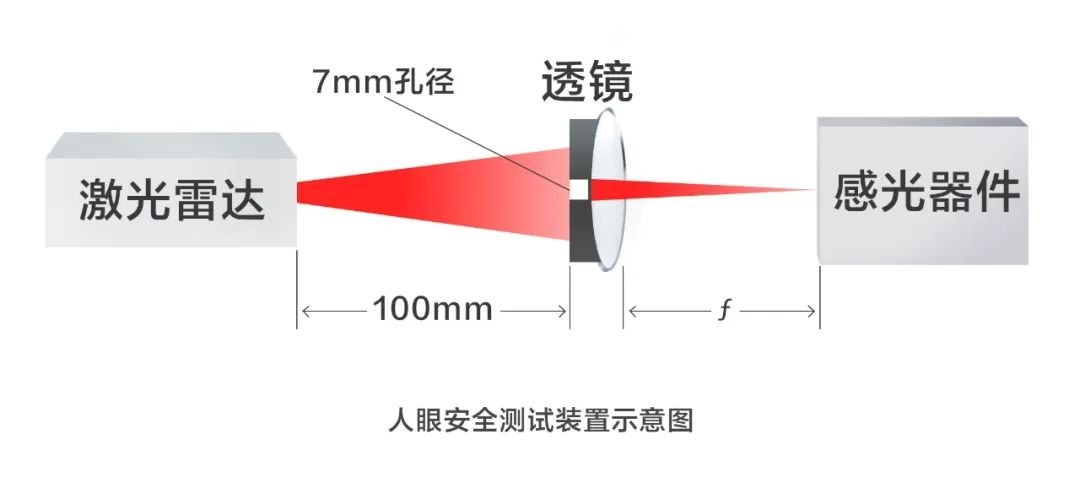

4.還有疑慮?再看看實驗結果怎么說

最后,再從國際標準測試下的數據來量化看下這個問題,如下測試實驗裝置中,接收孔徑模擬人眼瞳孔,正常情況下,瞳孔直徑為2.5~4mm,遇到強光會收縮,暗室環境瞳孔會放大到5~7mm,本測試采用7mm孔徑模擬瞳孔張開能達到的極限場景(即最大通光量),測試距離也是采取最嚴苛的100mm~1m的距離范圍內進行全量測試,隨著距離的增加,激光束能量會快速衰減。100mm是人眼能聚焦的最短距離,再近就無法在視網膜成像。  基于如上苛刻的測試場景評估,激光束進入人眼的效率只有1%左右,再被眼球中的水大量吸收,到達視網膜的能量,通常只有人眼損傷閾值的20%左右。值得一提的是,IEC60825-1標準也同時考慮了皮膚安全,經過實驗測算,當前激光雷達的能量才到安全閾值的1%。所以,通過人眼安全Class1嚴格認證的車載激光雷達產品,對人眼和皮膚都是沒有危害的。

基于如上苛刻的測試場景評估,激光束進入人眼的效率只有1%左右,再被眼球中的水大量吸收,到達視網膜的能量,通常只有人眼損傷閾值的20%左右。值得一提的是,IEC60825-1標準也同時考慮了皮膚安全,經過實驗測算,當前激光雷達的能量才到安全閾值的1%。所以,通過人眼安全Class1嚴格認證的車載激光雷達產品,對人眼和皮膚都是沒有危害的。

5.多激光雷達環境的安全性問題

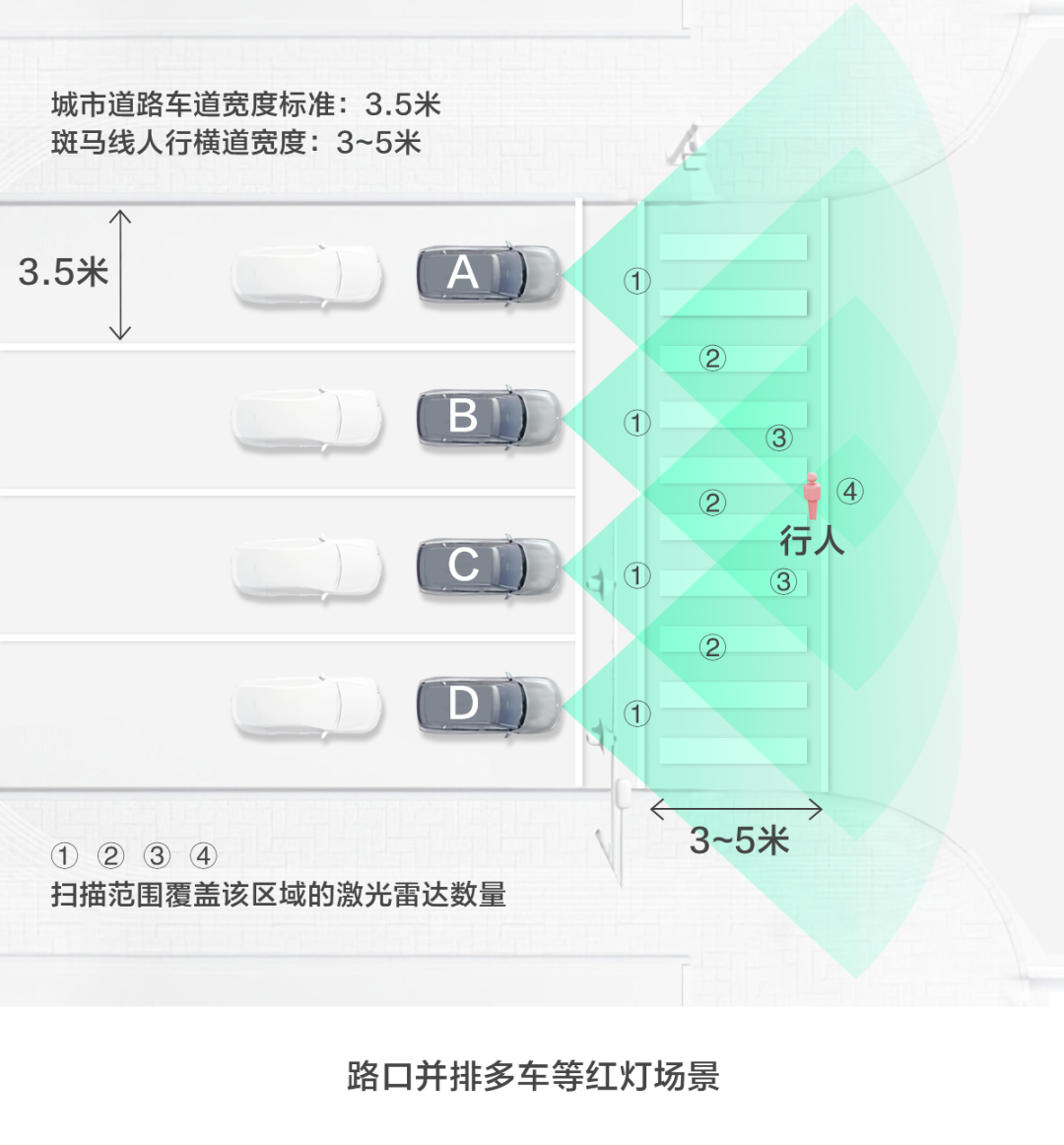

最后,再探討下多激光雷達環境的安全性問題。隨著智能駕駛技術的不斷進步,越來越多的車輛開始采用激光雷達來提高感知能力。有小伙伴開始擔心,滿大街的都是裝激光雷達的車,是否以后門都不敢出了,這種多激光雷達環境是否會對人眼安全產生新的影響呢?  目前來看,最惡劣的場景莫過于大路口并排多車等紅綠燈,行人從斑馬線穿過的場景,并排4~5車道已經是非常大的主干道,激光雷達的數量并不會無限增加,如上圖示意。 分析多激光雷達對人眼的影響,主要從三方面考慮:交疊區距離,匯聚概率,匯聚時長。

目前來看,最惡劣的場景莫過于大路口并排多車等紅綠燈,行人從斑馬線穿過的場景,并排4~5車道已經是非常大的主干道,激光雷達的數量并不會無限增加,如上圖示意。 分析多激光雷達對人眼的影響,主要從三方面考慮:交疊區距離,匯聚概率,匯聚時長。

1.交疊區距離:

基于幾何原理,多臺激光雷達要形成交疊區,數量越多,交疊區離雷達的距離越遠,從上圖所示,4臺激光雷達光束交疊區最近距離為行人所處位置,分別離4臺激光雷達的距離為(6米,3.5米,3.5米,6米),能量隨距離快速衰減,經過測算,距離到達6米后,到達視網膜的能量快速衰減到人眼損傷閾值的1%以內,路口二排三排的車幾乎可以忽略不計,空間角度上就大幅抵消了多激光雷達的能量累積;

2.匯聚概率:

基于上文的原理分析,激光雷達采用的是掃描方式,要讓多臺激光雷達在同一時間匯聚到7mm孔徑的瞳孔上的概率微乎其微,經過測算,這個概率是億分之一的量級;

3.匯聚時長:

即使T1時刻,4臺激光雷達非常湊巧匯聚到一點上了,T2時刻,隨著激光雷達轉過一定角度后,光束便無法再匯聚在瞳孔上,從時間角度避免能力累積。  綜上所述,不管單激光雷達,還是多激光雷達,其發射出的激光束在正常使用條件下,不會對人眼構成實質性的威脅。國際標準如IEC 60825-1的制定和執行,以及激光雷達制造商對產品安全的嚴格把控,都為人眼安全提供了堅實的保障。激光雷達作為智能駕駛的核心技術,正在發揮越來越大的作用。從網上視頻可以看到,裝載了激光雷達的高階智能駕駛系統所提供的主動安全AEB制動能力,大幅降低突發的碰撞風險,正在避免一次又一次的交通事故。

綜上所述,不管單激光雷達,還是多激光雷達,其發射出的激光束在正常使用條件下,不會對人眼構成實質性的威脅。國際標準如IEC 60825-1的制定和執行,以及激光雷達制造商對產品安全的嚴格把控,都為人眼安全提供了堅實的保障。激光雷達作為智能駕駛的核心技術,正在發揮越來越大的作用。從網上視頻可以看到,裝載了激光雷達的高階智能駕駛系統所提供的主動安全AEB制動能力,大幅降低突發的碰撞風險,正在避免一次又一次的交通事故。

審核編輯 黃宇

-

華為

+關注

關注

216文章

34532瀏覽量

253003 -

智能駕駛

+關注

關注

3文章

2589瀏覽量

48920 -

激光雷達

+關注

關注

968文章

4025瀏覽量

190407 -

毫米波雷達

+關注

關注

107文章

1053瀏覽量

64540

發布評論請先 登錄

相關推薦

華為與成都市簽署深化戰略合作協議

激光雷達,明年要降價至200美元

華為與龍崗區政府簽署全面戰略合作協議

長光華芯:已啟動全固態車載激光雷達研發

激光雷達技術的基于深度學習的進步

一文看懂激光雷達

華為余承東卸任終端BG CEO 轉任董事長 何剛接任

特斯拉一季度采購逾200萬美元Luminar激光雷達

曝特斯拉Q1采購200萬美元激光雷達

華為詳細解讀激光雷達

激光雷達安全嗎?技術原理解讀激光雷達安全性

華為詳細解讀激光雷達,輪值董事長徐直軍:有望降到200美元

華為詳細解讀激光雷達,輪值董事長徐直軍:有望降到200美元

評論