為什么使用MQTT而不是HTTP?

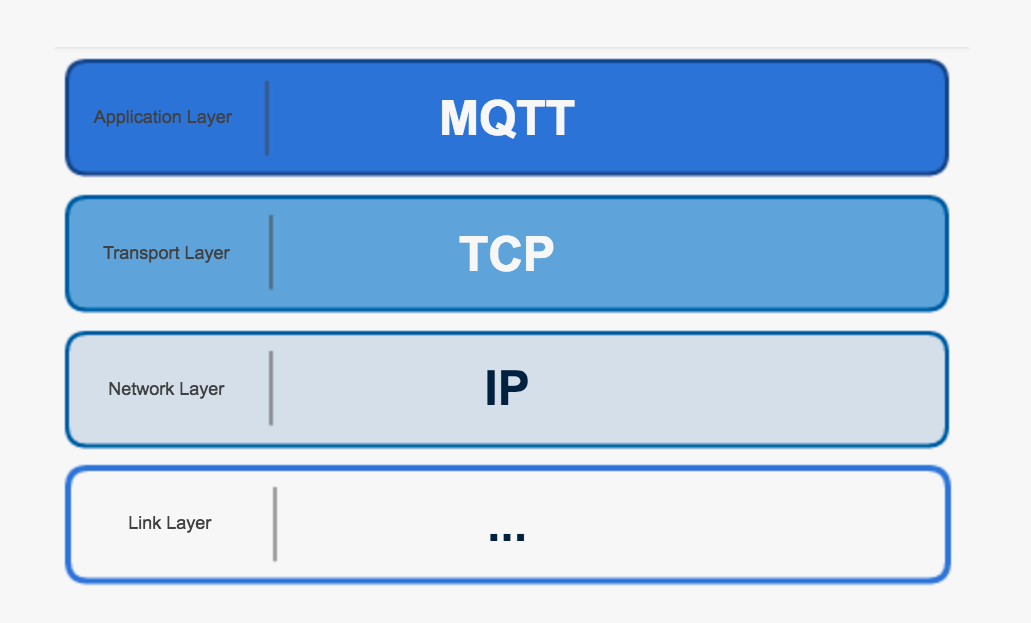

在探討為何在某些場景下選擇MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)而非HTTP(Hypertext Transfer Protocol)時,我們需深入分析兩者的設計理念、通信模型、效率以及對特定應用場景的適應性。MQTT和HTTP各有千秋,適用于不同的物聯網(IoT)、移動互聯網和分布式系統環境。

- 設計理念與通信模型

HTTP最初設計用于Web瀏覽,是一種基于請求-響應的協議,客戶端發起請求,服務器端響應。這種模式簡單直觀,適用于網頁瀏覽、API調用等場景,但在資源受限設備或需要低延遲、高效率通信的場景中顯得力不從心。

相比之下,MQTT是一種輕量級的發布-訂閱模式(Pub/Sub)消息協議,特別為低帶寬、高延遲或不可靠的網絡環境設計。在MQTT中,客戶端可以是發布者、訂閱者或兩者的組合,通過中間的Broker(代理)實現消息的高效分發。這一模式極大地減少了網絡流量,提高了系統的可擴展性和靈活性。

- 效率與實時性

帶寬與數據包大小:MQTT協議通過最小化報頭大小和提供多種QoS(Quality of Service)等級來優化帶寬使用,非常適合在資源有限的設備如傳感器上運行,減少電池消耗并提高網絡效率。而HTTP協議,特別是HTTP/1.1,包含較多的頭部信息,更適合傳輸較大的數據塊。

實時性:由于MQTT的發布-訂閱機制,數據可以近乎實時地從源頭傳遞到所有訂閱者,這對于實時監控、報警系統等應用至關重要。而HTTP的請求-響應模式在實時性上不如MQTT靈活,存在明顯的延遲。

- 網絡條件適應性

在不穩定網絡環境下,MQTT的QoS機制確保了消息的可靠傳輸。QoS 0提供最大努力交付,QoS 1保證至少一次交付,QoS 2則確保消息僅被傳輸一次且按序到達,這些特性對于遠程監控、工業自動化等對數據完整性要求高的場景極為重要。而HTTP在弱網絡環境下可能需要頻繁重試,影響效率和體驗。

- 應用場景匹配

● 物聯網(IoT):大量傳感器和設備的數據采集與控制,MQTT的輕量級特性和高效的消息分發機制使其成為首選。

● 移動應用:尤其是需要后臺持續接收更新(如即時通訊、位置追蹤)的應用,MQTT的實時性和低功耗特性更為合適。

● 分布式系統與微服務:雖然HTTP/RESTful API廣泛應用于此領域,但MQTT在需要高度解耦、實時數據交換的場景中展現出了獨特優勢。

綜上所述,選擇MQTT而非HTTP,核心在于其對資源的高效利用、對實時性和可靠性的支持,以及對不穩定網絡環境的強大適應能力,這些特性使得MQTT在物聯網和特定類型的應用程序中脫穎而出。然而,HTTP在文檔瀏覽、API交互等傳統Web領域依舊占據主導地位,兩者根據具體需求互補共存。

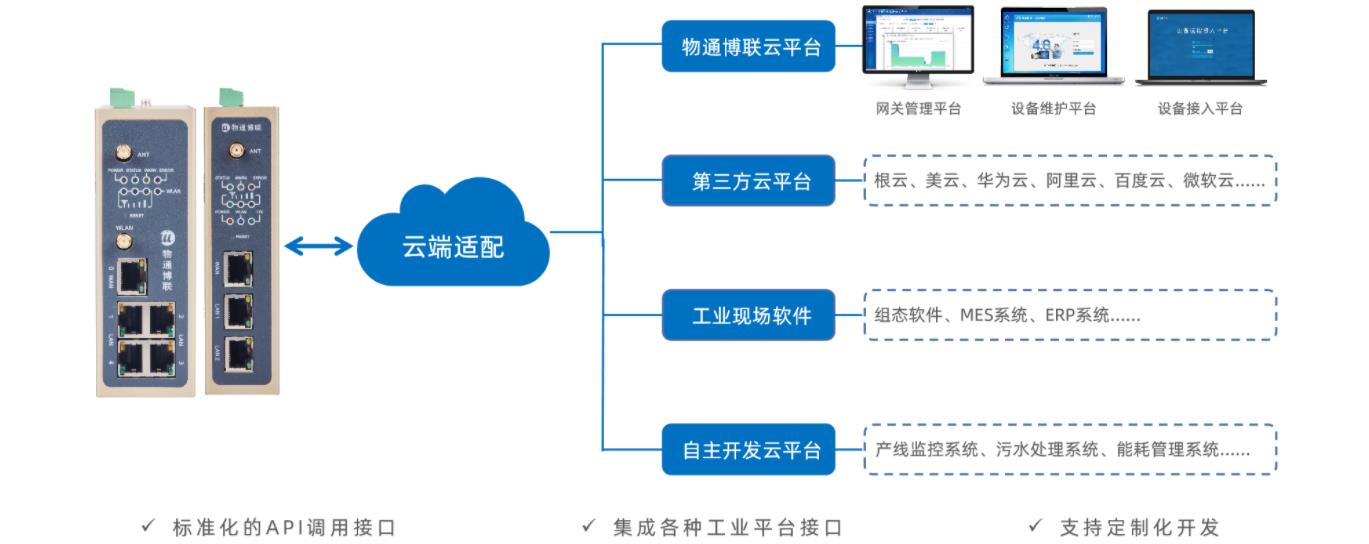

藍蜂物聯網MQTT網關是—款工業級面向現場設備接入、數據采集和傳輸的邊緣計算網關。 支持主流PLC和觸摸屏協議(網口/串口)以及ModBus協議,采用MQTT協議和服務器建立連接,從而實現工業設備快速便捷與MQTT云服務器對接的需求。

藍蜂MQTT網關作為邊緣計算網關,支持邊緣側協議解析,數據采集和讀寫、邊緣上報、自動重連、斷網續傳、數據加密和腳本編輯等功能。它可幫助用戶的工業設備快速接入云平臺,實現安全可靠的數據傳輸以及遠程管理和通信。廣泛應用于工業設備、電力、交通、能源、金融、水利、氣象、環保、醫療、農業、石油、建筑、智能交通等物聯網行業。

審核編輯 黃宇

-

HTTP

+關注

關注

0文章

511瀏覽量

31518 -

MQTT

+關注

關注

5文章

653瀏覽量

22689

發布評論請先 登錄

相關推薦

HTTP 1.1 和 HTTP 2.0 的區別

MQTT網關:物聯網中的關鍵橋梁

MQTT物聯網平臺是什么

MQTT物聯網網關是什么

你了解清楚了嘛-TCP、HTTP、MQTT協議

通過物聯網管理多臺MQTT設備-基于全志T527開發板

MQTT客戶端棧大小分配過大而導致無法初始化怎么處理?

通過物聯網管理多臺MQTT設備-基于米爾T527開發板

為什么使用MQTT而不是HTTP?

為什么使用MQTT而不是HTTP?

評論