電子束通過復合光柵產生THz輻射

近日,《光學快訊》發表了華中科技大學電氣學院樊寬軍教授團隊攜手日本大阪大學楊金峰教授團隊的合作研究成果,即有關利用加載電介質基底的光柵產生共振太赫茲(THz)輻射的原理驗證實驗。他們利用兆電子伏特(MeV)超快電子束,成功激發了金屬光柵表面波中的共振模式,并將其輻射出去。這種輻射具有出色的方向性,其輻射強度更是遠超同一光柵所產生的Smith-Purcell輻射。

此研究成果不僅為操控共振THz輻射提供了一條有效的途徑,還對推動高功率、結構緊湊、性價比高的THz源技術發展具有重要意義。詳細的研究成果可參見論文《對借助電介質基底從金屬光柵中逃逸出的表面太赫茲波的觀測》。電氣學院博士生漆鴻為論文的第一作者。

《光學快訊》是由美國光學學會出版的國際光學全電子期刊,以其快速出版周期和同行評審的高質量文章,在物理-光學領域,尤其是太赫茲技術研究中占據重要地位,為全球科研工作者提供了展示創新成果的權威平臺。

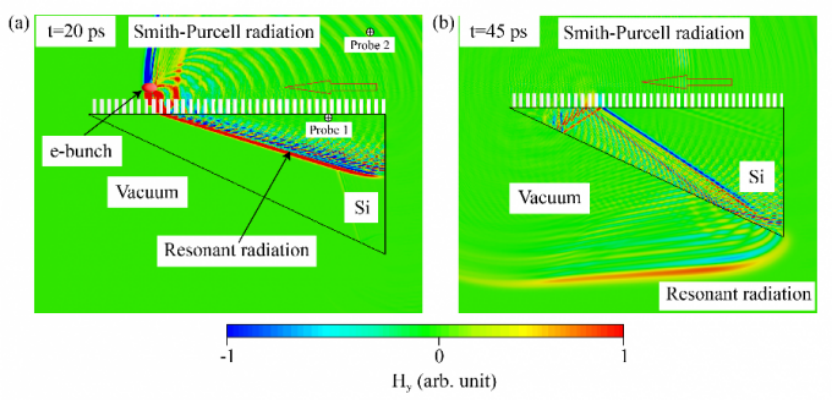

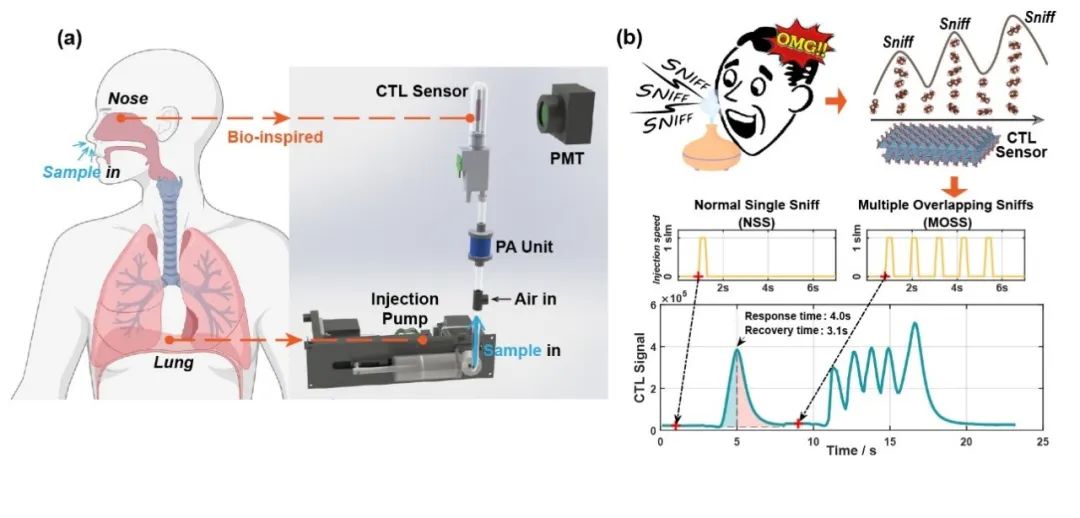

太赫茲技術因其在通信、材料科學和生物成像等領域的應用潛力而受到重視,盡管傳統的Smith-Purcell輻射源具有緊湊和可調諧的優點,但其相對較弱的輻射強度限制了其在更廣泛領域中的應用。在電子束與周期性光柵的相互作用過程中,大部分能量轉化為表面波。由于表面波的相速度低于光速,往往被限制在光柵表面,難以實現有效的遠距離傳播。為了解決這一難題,團隊在光柵下方引入電介質基底,通過改變光柵的色散特性,使得表面波中與電子束產生共振的模式在介質中呈現出輻射波的特性。這種共振THz波的傳播方向固定,而Smith-Purcell輻射頻率則隨傳播角度而變化。在本實驗所用的光柵上,共振THz輻射強度比Smith-Purcell輻射高出約31倍。這種方法在高功率太赫茲波的產生中具有極大的優勢。

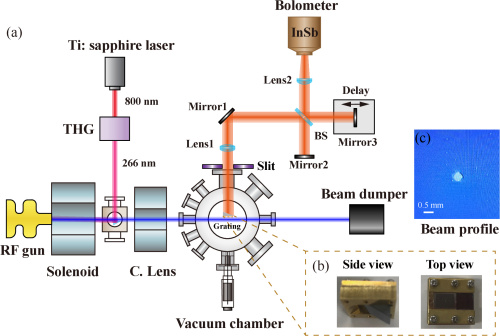

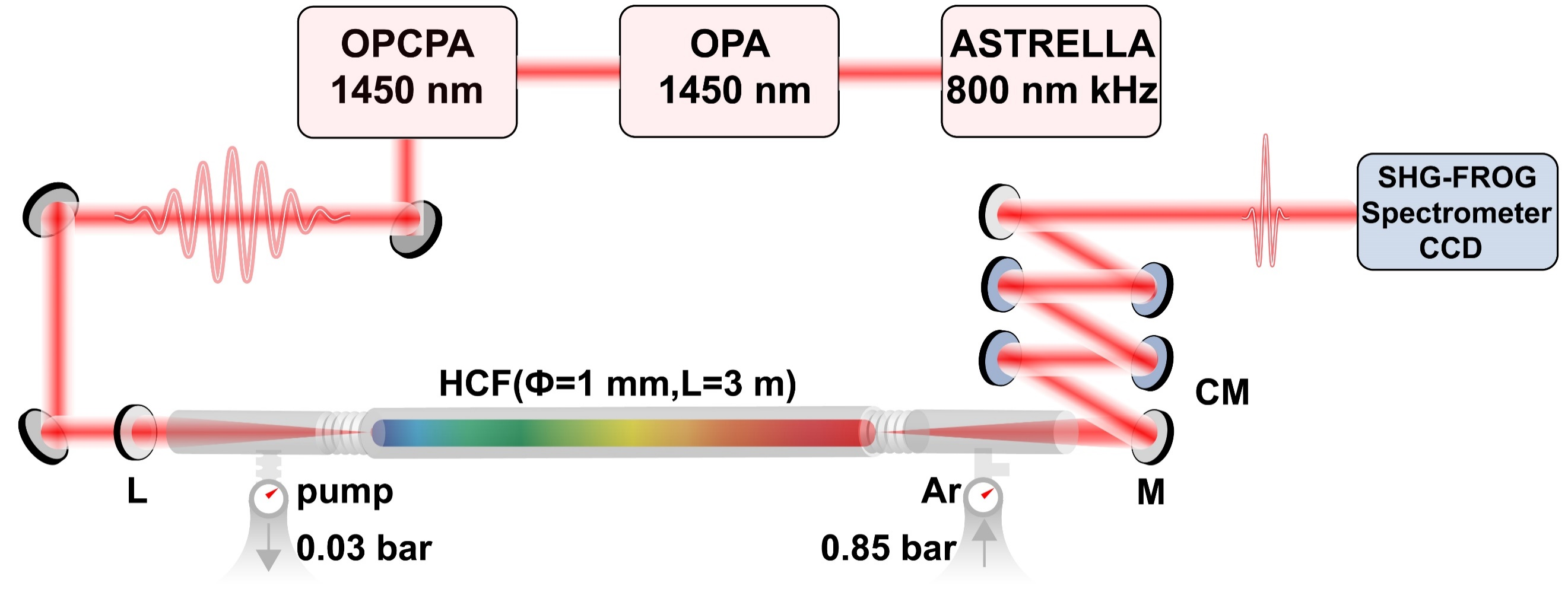

實驗裝置示意圖

基于理論分析和三維數值模擬,本研究團隊在大阪大學超快電子衍射平臺上開展了共振THz輻射的實驗。實驗采用了S波段光陰極微波電子槍,經由脈沖寬度約為100fs、脈沖能量為20mJ的紫外激光(266nm)照射后,可產生能量為1.6 - 3.1 MeV范圍內可調的電子束團。通過超快電子束與輻射光柵的相互作用,所產生的頻譜信號由邁克爾遜干涉儀精確測量。實驗成功觀察到了共振THz輻射的存在,證實了電介質在促進表面波向外傳播上起著關鍵作用。此外,實驗還針對輻射角度、電子束-光柵距離、電子束能量、電荷量以及束團長度等參數進行了詳細研究,加深了對共振THz輻射特性的理解。本研究為開發結構緊湊、高轉換效率的THz源提供了堅實的理論和實驗依據。

審核編輯 黃宇

-

光柵

+關注

關注

0文章

290瀏覽量

27596 -

共振

+關注

關注

0文章

28瀏覽量

12815 -

太赫茲

+關注

關注

10文章

338瀏覽量

29286

發布評論請先 登錄

相關推薦

南方科技大學OpenHarmony技術俱樂部正式揭牌成立

華中科技大學:通過自組裝單層加強石墨烯器件的熱管理

deepin社區攜手共話開源新生代成長之路

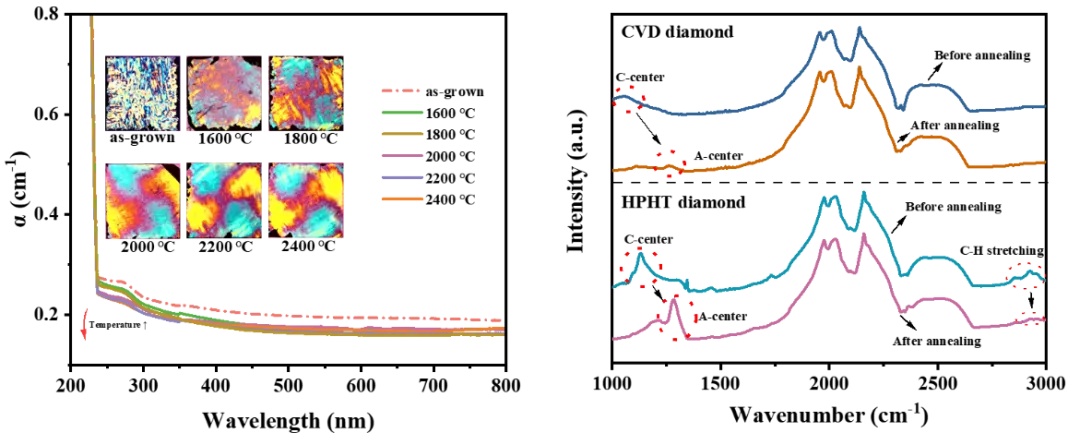

上海光機所在提升金剛石晶體的光學性能研究方面獲新進展

華中科技大學集成電路學院一行走訪EDA廠商芯華章

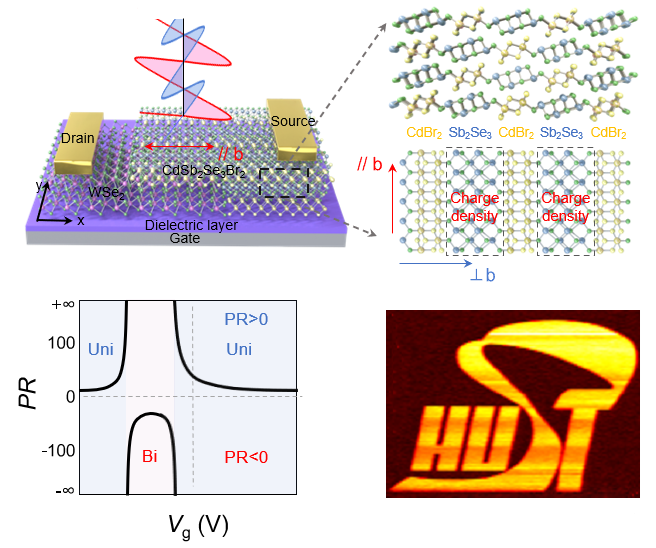

華中科技大學在偏振光電探測器領域獲新進展

華中科技大學研發微型傳感器 可注入體內并降解

中國科學技術大學科研團隊取得量子計算研究新進展

電子科大團隊在非平衡態統計物理研究領域取得顯著突破

基于量子點的的小蛋白受體電化學生物傳感器芯片研究

華中科大在近場光學成像方向取得重要進展

華中科技大學在共振太赫茲輻射研究方面取得新進展

華中科技大學在共振太赫茲輻射研究方面取得新進展

評論