交通部發布的《2023中國航運發展報告》顯示,2023年,全國港口完成貨物吞吐量169.73億噸,其中,內河港口完成61.39億噸。內河港口作為綜合交通運輸體系的重要組成部分之一,在強國建設中起到了重要的作用,不僅是促進國內大循環的重要通道,還是國內大宗貨物長途運輸的主力。在資源日益緊張、環境壓力加大的當下,內河航運還以其低成本、大運量、低能耗的優勢,成為了推動區域經濟穩健增長的重要力量。

然而,多年以來,內河航運在我國交通運輸結構中的占比仍然偏低,其發展不平衡不充分問題仍然突出。本文將從內河港的痛點問題出發,結合西井在內河港口的自動駕駛實踐案例,探討自動駕駛技術如何賦能內河港口更加智能化、綠色化。

01.痛點解析

高質量發展需求驅動內河港綠智化轉型

隨著國家越來越重視長江生態環境保護,“共抓大保護,不搞大開發”,港口如何進一步搶抓一帶一路、長江經濟帶建設等重大戰略機遇,走內涵式發展道路,實現港口可持續發展和港城協調發展,更好地適應建設資源節約型、環境友好型社會的總體要求,成為內河港口發展需要共同思考的問題。由于我國經濟由高速增長階段向高質量發展階段轉變,港口行業的競爭模式也由通過能力和吞吐量等單一數量指標的競爭,轉為服務質量、口岸效率、業務模式、科技創新和綠色生態可持續發展能力等軟實力方面的競爭。

港口碼頭猶如發展的縮影,是建設現代化經濟體系、積蓄經濟發展的新動能標志。縱觀傳統內河碼頭,普遍存在三大弊端:

其一,生產效率與人力成本不成正比。碼頭作為資本密集型產業,具有一次性投入大、折舊及攤銷占成本比重大、相對變動較小的特點。而各大水系流域存在著大大小小的抓斗、傳送帶碼頭,裝卸貨速度慢,作業方式和訂單排查均靠人工,導致貨物調度周轉率效率低下。

其二,信息化程度與數據交互需求不成正比。傳統內河碼頭航運的業務狀態仍然比較傳統,信息化水平不高,缺乏交通運輸實時定位更新、水文實時監測及碼頭港口相互之間實時數據互聯共享,容易導致形成信息孤島、數據交互困難,不利于港口碼頭發展。

其三,能源消耗與綠色發展需求不相匹配。根據國際能源署預測,未來全球交通運輸行業石油需求和碳排放增長主要來源于貨運,我國貨運排放增長將占全球貨運交通碳排放增長量的90%。對我國而言,要實現碳達峰就必須推動在交通、工業和建筑領域的深度脫碳。因此,減少港口作業的能源消耗及二氧化碳排放對交付“雙碳”答卷至關重要。

同時,我國目前的智慧港口建設實踐和相關研究工作主要集中在沿海港口,基于內河特色的解決方案與建設實踐相對較少,需要進一步打通港口智慧化轉型“最后一公里”。

02.西井實踐

長江水運干線,上起云南水富,下至上海長江口,全長2838公里,是我國貫穿東、中、西部部的交通大通道,是沿江經濟快速發展的重要依托。深度洞察到內河港數智化、綠色化的轉型需求,西井科技以“AI+自動駕駛+新能源”的創新技術已為長江沿線多個內河港口量身打造了“車輛+系統”解決方案,提供降本增效與綠色安全的多元價值。

多式聯運新標桿:

Q-Chassis落地CSP武漢碼頭 建成國內首個鐵路裝卸自動化碼頭

在中國貨物運輸體系中,公路貨運占比過高,鐵路、水路貨運份額較低,而推進運輸結構調整、促進大宗貨物和中長距離貨物運輸,“公轉鐵”“公轉水”是加快交通運輸領域節能減排的重要抓手。

“鐵路直接進碼頭,集裝箱下船后不落地。”在CSP武漢碼頭,港口與鐵路場站在同一區域,鐵水真正實現無縫銜接。CSP武漢碼頭致力打造我國內河最大的鐵水聯運港口,其一邊連接中歐班列,一邊通江達海,目前被列為國家長江干線港口12個鐵水聯運項目之一,是武漢承載“一帶一路”和長江經濟帶戰略支點功能、發揮大循環雙循環核心樞紐作用的重大關鍵性設施項目。

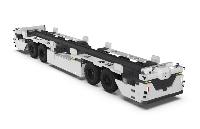

根據CSP武漢碼頭具備其特有工況,西井科技憑借業界領先的產品力和業務深度,面向該場景相應適配,僅用7天快速部署自研的無人駕駛重載水平運輸車Q-Chassis單車系統及其配套的車輛管理調度系統(FMS),為客戶節約成本,最終實現完全”無物理隔離“混行作業,提升港口物流運轉效率。

這一臺臺科技感十足的Q-Chassis由“純電動底盤+傳感器”組成,采用“無駕駛艙”設計,定位精度≤5cm,一次定位準確率≥90%。Q-Chassis車隊可實現與有人集卡混合作業。針對鐵水聯運場景,Q-Chassis可實現鐵路裝卸區“雙向行駛”,大大減少長距離鐵路場景中的行駛距離,配合智能調度系統可高效規劃場橋作業指令和內集卡的作業路線,盡可能縮短空跑和空載距離,據客戶統計,其綜合能耗下降30%,作業效率提升20%,同時,場橋自動化系統使堆場作業效率提升25%、操作人員減少70%,碼頭綜合服務能力、品牌效應大大提升。

通過智能調度系統,可高效規劃場橋作業指令和內集卡的作業路線,盡可能縮短空跑和空載距離。自動優化集卡行走路線后,綜合能耗下降30%,作業效率提升20%。與此同時,場橋自動化系統使堆場作業效率提升25%、操作人員減少70%,碼頭綜合服務能力、品牌效應將大大提升,助力CSP武漢碼頭成為我國第一個鐵路裝卸自動化碼頭,推動我國傳統港口向綠色智慧新型港口的轉型升級。

智慧建設新樣本:

Q-Truck有效融入瀘州港宜賓港智能應用生態 顛覆創新內河港口運轉模式

在四川省的港口中,瀘州港和宜賓港是位于長江岸邊的兩大主要港口。其中,瀘州港現為四川最大的港口集裝箱碼頭城市,是全國內河28個主要港口之一;宜賓港則緊跟其后,集裝箱吞吐量穩居四川省第二位,被譽為“萬里長江第一港”。在2018年,兩港進入到一體化發展的新階段,實現兩港投資、開發、運營“一盤棋”。 在智慧港口建設方面,兩港攜手同行,最新進展則是實現了碼頭前沿及堆場區域的“水平運輸自動化”。目前,西井科技自主研發的全時無人駕駛新能源商用車Q-Truck已在瀘州港、宜賓港各入場2臺。Q-Truck的到來,標志著瀘州港、宜賓港的無人駕駛新能源集卡項目正式啟動,其中瀘州港成為了四川首個應用無人駕駛新能源集卡的智慧港口。 視頻來源:瀘州發布

Q-Truck作為西井科技旗下Qomolo智能駕駛系列產品中的關鍵成員,是一款完全實現無人化、純電驅動的無人駕駛集卡。它采用新一代融合感知架構,搭載工業級超遠視距高睛雙目AI攝像頭、激光雷達等多種傳感器,配合智能算法和全棧自動駕駛系統,具備強大的感知、定位、決策、規控能力。同時,Q-Truck配備高達210KWH的超大容量組電池,可保證7天*24小時的持續性工作。Q-Truck憑借其高安全性、高適應性的無人駕駛運輸能力,已在全球范圍內打造了多個行業內的標桿項目,如助力泰國林查班港打造了全球首個“無人駕駛與有人駕駛”混合作業的項目。

目前,Q-Truck及配套的FMS解決方案實現了瀘州港、宜賓港內的前沿泊位及后方堆場區域的裝船、卸船、堆場移箱等場景的自動化作業,與已有設施設備友好兼容和交互。例如,在核心的場橋作業環節,基于配套車隊管理系統的智能調度管理,Q-Truck能夠在港口內根據目標自主規劃路線,平穩地完成貨物的運輸任務;遠控場橋系統則通過智能化的遠程操作,以及5G網絡與車輛進行實時數據交互,精準地裝卸、集并Q-Truck運送的集裝箱。這種“無縫銜接”的智能化作業模式,顛覆了傳統的內河港口作業方式,在提升效率、安全等方面卓有成效。

西井科技在武漢、瀘州、宜賓等地的商業落地與應用實踐,充分驗證了無人駕駛產品與服務在內河港口場景中的實際應用效果與可行性,為提升內河港口的作業效率和服務水平、增強我國內河港口的競爭力和影響力樹立了全新的樣本。未來,西井科技還將秉承著以人工智能技術賦能港口發展核心力量的愿景,助力推動內河港口等具體場景運轉不斷朝向深度智能化發展。

-

無人駕駛

+關注

關注

98文章

4090瀏覽量

121015 -

自動駕駛

+關注

關注

785文章

13932瀏覽量

167016 -

西井科技

+關注

關注

0文章

200瀏覽量

4713

原文標題:西「景」洞察丨以智為舵:自動駕駛如何驅動內河港邁向智慧新航道?

文章出處:【微信號:westwelllab,微信公眾號:westwell西井科技】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

西井科技獲中遠海運港口秘魯錢凱公司感謝信

西井科技助力客戶加速“智·能”綠色轉型

FPGA在自動駕駛領域有哪些優勢?

FPGA在自動駕駛領域有哪些應用?

西井科技與禾賽科技攜手共創未來:深化激光雷達多場景智能應用合作

禾賽科技與西井科技達成戰略合作,加速無人駕駛+大物流多場景全球化擴張

西井科技聯合“小藍花”開展青少年職業體驗研學活動

西井科技入選全國技術貿易創新實踐案例

青島國際機場集團、中移動青島分公司到訪西井科技探討自動駕駛技術應用

西井科技亮相2024全球集裝箱港口自動化CTAC會議

經緯恒潤攜手龍拱港亮相2024年世界物流大會—內河港口無人水平運輸新篇章

西井科技在內河港口的自動駕駛實踐案例

西井科技在內河港口的自動駕駛實踐案例

評論