對原子吸收光譜的原理的再思考

當電子束或X射線白光照射到固體物質時能發射特征X射線譜線,這是電鏡能譜元素分析或X熒光元素分析的基本原理。這些元素特征光譜與元素核外電子能級差相關。這些發射的光譜屬于X射線,波長在0.1至1nm,其能量在KeV級。電鏡能譜元素分析與XRF能譜元素分析時與原子價態無關,比例單質鐵與氧化鐵的中的鐵特征峰相同。

每一種元素的原子不僅可以發射一系列特征譜線,也可以吸收與發射線波長相同的特征譜線。當光源發射的某一特征波長的光通過原子蒸氣時,即入射輻射的頻率等于原子中的電子由基態躍遷到較高能態(一般情況下都是第一激發態)所需要的能量頻率時,原子中的外層電子將選擇性地吸收其同種元素所發射的特征譜線,使入射光減弱。特征譜線因吸收而減弱的程度與被測元素的含量成正比。

所測未知試樣的吸光度,對照著已知濃度的標準系列曲線進行定量分析。

由于原子能級是量子化的,因此,在所有的情況下,原子對輻射的吸收都是有選擇性的。由于各元素的原子結構和外層電子的排布不同,元素從基態躍遷至第一激發態時吸收的能量不同,因而各元素的共振吸收線具有不同的特征。原子吸收光譜位于光譜的紫外區和可見區。

我們重點關注原子吸收光譜位于光譜的紫外區和可見區,其頻率遠比X光譜低,其能量也遠X光譜低。

還有一個重大區別,原子吸收分析時被測樣品不是常溫常態下的固體狀態,而是在高溫氣化下的原子態,同時相同的原子與不同的元素結合,組合不同的化合價態,檢測時相同的元素的原子對應的原子吸收光譜會產生顯著的漂移。

如果前面的基本假屬實的話,元素的基態與第一激發態的能級差不是一個恒量,這個能級差與原子的狀態有關。

因此,原子吸收光譜分析的原理仍需不斷完善,當前現有的原理僅僅供參考,同樣來自諸多的假設。

原子吸收光譜的發展歷史

1、第一階段--原子吸收現象的發現與科學解釋

早在1802年,伍朗斯頓(W.H.Wollaston)在研究太陽連續光譜時,就發現了太陽連續光譜中出現的暗線。1817年,夫瑯禾費(J.Fraunhofer)在研究太陽連續光譜時,再次發現了這些暗線,由于當時尚不了解產生這些暗線的原因,于是就將這些暗線稱為夫瑯禾費線。1859年,克希荷夫(G.Kirchhoff)與本生(R.Bunson)在研究堿金屬和堿土金屬的火焰光譜時,發現鈉蒸氣發出的光通過溫度較低的鈉蒸氣時,會引起鈉光的吸收,并且根據鈉發射線與暗線在光譜中位置相同這一事實,斷定太陽連續光譜中的暗線,正是太陽外圍大氣圈中的鈉原子對太陽光譜中的鈉輻射吸收的結果。

2、第二階段--原子吸收光譜儀器的產生

原子吸收光譜作為一種實用的分析方法是從1955年開始的。這一年澳大利亞的瓦爾西(A.Walsh)發表了他的著名論文"原子吸收光譜在化學分析中的應用"奠定了原子吸收光譜法的基礎。50年代末和60年代初,Hilger, Varian Techtron及Perkin-Elmer公司先后推出了原子吸收光譜商品儀器,發展了瓦爾西的設計思想。到了60年代中期,原子吸收光譜開始進入迅速發展的時期。

3、第三階段--電熱原子吸收光譜儀器的產生

1959年,蘇聯里沃夫發表了電熱原子化技術的第一篇論文。電熱原子吸收光譜法的絕對靈敏度可達到10-12-10-14g,使原子吸收光譜法向前發展了一步。塞曼效應和自吸效應扣除背景技術的發展,使在很高的的背景下亦可順利地實現原子吸收測定。基體改進技術的應用、平臺及探針技術的應用以及在此基礎上發展起來的穩定溫度平臺石墨爐技術(STPF)的應用,可以對許多復雜組成的試樣有效地實現原子吸收測定。

4、第四階段--原子吸收分析儀器的發展

隨著原子吸收技術的發展,推動了原子吸收儀器的不斷更新和發展,而其它科學技術進步,為原子吸收儀器的不斷更新和發展提供了技術和物質基礎。使用連續光源和中階梯光柵,結合使用光導攝象管、二極管陣列多元素分析檢測器,設計出了微機控制的原子吸收分光光度計,為解決多元素同時測定開辟了新的前景。微機控制的原子吸收光譜系統簡化了儀器結構,提高了儀器的自動化程度,改善了測定準確度,使原子吸收光譜法的面貌發生了重大的變化。聯用技術(色譜-原子吸收聯用、流動注射-原子吸收聯用)日益受到人們的重視。色譜-原子吸收聯用,不僅在解決元素的化學形態分析方面,而且在測定有機化合物的復雜混合物方面,都有著重要的用途,是一個很有前途的發展方向。

原子吸收光譜分析的應用

從上面的發展歷史可知,檢測的原子是處于蒸氣狀態(氣化狀態),不能進行多元素分析,原子吸收法測定一個元素得換一個空心陰極燈作為銳線光源,雖然,已研制成新的光源--多元素燈,但多元素燈的穩定性、光源強度受到一定的限制,應用不是很廣。不能做結構分析,和原子發射一樣它只能作組份分析,不能做結構分析。難熔元素、非金屬元素測定困難。

原子吸收光譜是分析化學領域中一種極其重要的分析方法,已廣泛用于冶金工業。吸收原子吸收光譜法是利用被測元素的基態原子特征輻射線的吸收程度進行定量分析的方法。既可進行某些常量組分測定,又能進行ppm、ppb級微量測定,可進行鋼鐵中低含量的Cr、Ni、Cu、Mn、Mo、Ca、Mg、Als、Cd、Pb、Ad;原材料、鐵合金中的K2O、Na2O、MgO、Pb、Zn、Cu、Ba、Ca等元素分析及一些純金屬(如Al、Cu)中殘余元素的檢測。采用火試金富集分離法結合原子吸收光譜分析可以測定原礦中痕量的貴金屬元素含量。

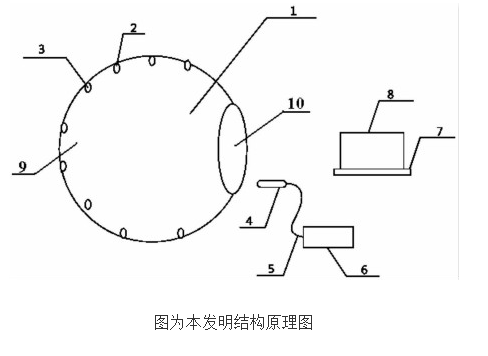

原子吸收光譜儀的構成

原子吸收分光光度計由光源、原子化器、分光器、檢測系統等幾部分組成。其中,多用空心陰極燈等銳線光源。實現原子化的方法,最常用有兩種:一種是火焰原子化法(火焰原子化器),是原子光譜分析中最早使用的原子化方法,至今仍在廣泛地被應用;另一種是非火焰原子化法,應用最廣的是石墨爐電熱原子化法。

原子吸收光譜儀元素分析結果的誤差來源

物理干擾是指試樣在轉移、蒸發過程中任何物理因素變化而引起的干擾效應。屬于這類干擾的因素有:試液的粘度、溶劑的蒸汽壓、霧化氣體的壓力等。物理干擾是非選擇性干擾,對試樣各元素的影響基本是相似的。

配制與被測試樣相似的標準樣品,是消除物理干擾的常用的方法。在不知道試樣組成或無法匹配試樣時,可采用標準加入法或稀釋法來減小和消除物理干擾。

化學干擾是指待測元素與其它組分之間的化學作用所引起的干擾效應,它主要影響待測元素的原子化效率,是原子吸收分光光度法中的主要干擾來源。它是由于液相或氣相中被測元素的原子與干擾物質組成之間形成熱力學更穩定的化合物,從而影響被測元素化合物的解離及其原子化。消除化學干擾的方法有:化學分離;使用高溫火焰;加入釋放劑和保護劑;使用基體改進劑等。

在高溫下原子電離,使基態原子的濃度減少,引起原子吸收信號降低,此種干擾稱為電離干擾。電離效應隨溫度升高、電離平衡常數增大而增大,隨被測元素濃度增高而減小。加入更易電離的堿金屬元素,可以有效地消除電離干擾。

光譜干擾包括譜線重疊、光譜通帶內存在非吸收線、原子化池內的直流發射、分子吸收、光散射等。當采用銳線光源和交流調制技術時,前3種因素一般可以不予考慮,主要考慮分子吸收和光散射地影響,它們是形成光譜背景的主要因素。

分子吸收干擾是指在原子化過程中生成的氣體分子、氧化物及鹽類分子對輻射吸收而引起的干擾。光散射是指在原子化過程中產生的固體微粒對光產生散射,使被散射的光偏離光路而不為檢測器所檢測,導致吸光度值偏高。

原子吸收光譜儀的研發前景

(1)用可調諧激光代替空心陰極燈光源。

(2)用激光使樣品原子化。原子吸收法已廣泛應用于各個領域,對工業、農業、醫藥衛生、教學科研等發展起著積極的作用。

-

光源

+關注

關注

3文章

711瀏覽量

67896 -

光譜儀器

+關注

關注

1文章

19瀏覽量

8380 -

原子吸收光譜

+關注

關注

0文章

7瀏覽量

5435

原文標題:原子吸收光譜的原理的新思考及應用

文章出處:【微信號:中材新材料研究院,微信公眾號:中材新材料研究院】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

分析儀_原子吸收光譜儀AA

《電子電氣產品中鉛、鎘、鉻的測定 第二部分:火焰原子吸收光譜

原子吸收光譜儀測控系統設計及_USB設備開發

焊錫鉛量的測定原子吸收光譜法

原子吸收光譜分析實驗條件解析

大視場超光譜成像差分吸收光譜儀光譜定標裝置的原理及設計

賽默飛原子吸收光譜儀的使用說明

紫外吸收光譜儀概述及結構原理

AA-1800D原子吸收光譜儀在橡膠工業中的應用方案

原子吸收光譜儀的原理及結構

納秒瞬態吸收光譜儀-EOS

關于氣體分子紅外吸收光譜的基礎知識

原子吸收光譜的原理的新思考及應用

原子吸收光譜的原理的新思考及應用

評論