摩爾定律提出者及含義

摩爾定律是由英特爾(Intel)創始人之一戈登·摩爾(GordonMoore)提出來的。

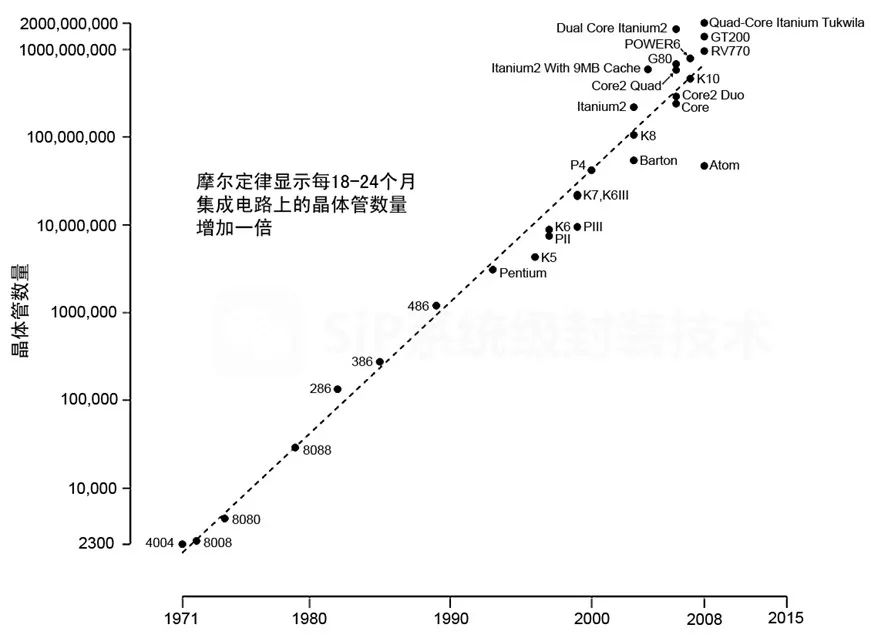

當價格不變時,集成電路上可容納的元器件的數目,約每隔18-24個月便會增加一倍,性能也將提升一倍。換言之,每一美元所能買到的電腦性能,將每隔18-24個月翻一倍以上。這一定律揭示了信息技術進步的速度。

盡管這種趨勢已經持續了超過半個世紀,摩爾定律仍應該被認為是觀測或推測,而不是一個物理或自然法。預計定律將持續到至少2015年或2020年。然而,2010年國際半導體技術發展路線圖的更新增長已經放緩在2013年年底,之后的時間里晶體管數量密度預計只會每三年翻一番。

摩爾定律是什么詳解

一、摩爾定律的由來:

摩爾定律的“始作涌者”是戈頓·摩爾,大名鼎鼎的芯片制造廠商Intel公司的創始人之一。20世紀50年代末至用年代初半導體制造工業的高速發展,導致了摩爾定律的出臺。

早在1959年,美國著名半導體廠商仙童公司首先推出了平面型晶體管,緊接著于1961年又推出了平面型集成電路。這種平面型制造工藝是在研磨得很平的硅片上,采用一種所謂“光刻”技術來形成半導體電路的元器件,如二極管、三極管、電阻和電容等。只要“光刻”的精度不斷提高,元器件的密度也會相應提高,從而具有極大的發展潛力。因此平面工藝被認為是“整個半導體工業 鍵”,也是摩爾定律問世的技術基礎。

1965年4月19日,時任仙童半導體公司研究開發實驗室主任的摩爾應邀為《電子學》雜志35周年專刊寫了一篇觀察評論報告,題目是:“讓集成電路填滿更多的元件”。摩爾應這家雜志的要求對未來十年間半導體元件工業的發展趨勢作出預言。據他推算,到1975年,在面積僅為四分之一平方英寸的單塊硅芯片上,將有可能密集65000個元件。他是根據器件的復雜性(電路密度提高而價格降低)和時間之間的線性關系作出這一推斷的,他的原話是這樣說的:“最低元件價格下的理雜性每年大約增加一倍。可以確信,短期內這一增長率會繼續保持。即便不是有所加快的話。而在更長時期內的增長率應是略有波動,盡管役有充分的理由來證明,這一增長率至少在未來十年內幾乎維持為一個常數。”這就是后來被人稱為摩爾定律的最初原型。

二、摩爾定律的修正

1975年;摩爾在國際電信聯盟IEEE的學術年會上提交了一篇論文,根據當時的實際情況,對“密度每年回一番”的增長率進行了重新審定和修正。按照摩爾本人1997年9月接受(科學的美國人)一名編輯采訪時的說法,他當年是把“每年翻一番”改為“每兩年國一番”,并聲明他從來沒有說過“每18個月翻一番”。

然而,據網上有的媒體透露,就在摩爾本人的論文發表后不久,有人將其預言修改成“半導體集成電路的密度或容量每18個月翻一番,或每三年增長4倍”,有人甚至列出了如下的數學公式:(每芯片的電路增長倍數)=2(年份-1975)/1.5。這一說法后來成為許多人的“共識”,流傳至今。摩爾本人的聲音,無論是最初的“每一年圖一番”還是后來修正的“每兩年翻一番”反而被淹沒了,如今已鮮有人知。

歷史竟和人們開了個不大不小的玩笑:原來目前廣為流傳的摩爾定律并非摩爾本人的說法!

三、摩爾定律的驗證

摩爾定律到底準不準?讓我們先來看幾個具體的數據。1975年,在一種新出現的電荷前荷器件存儲器芯片中,的的確確含有將近65000個元件,與十年前摩爾的預言的確驚人地一致!另據Intel公司公布的統計結果,單個芯片上的晶體管數目,從1971年4004處理器上的2300個,增長到1997年Pentium II處理器上的7.5百萬個,26年內增加了3200倍。我們不妨對此進行一個簡單的驗證:如果按摩爾本人“每兩年翻一番”的預測,26年中應包括13個翻番周期,每經過一個周期,芯片上集成的元件數應提高2n倍(0≤n≤12),因此到第13個周期即26年后元件數應提高了212=4096倍,作為一種發展趨勢的預測,這與實際的增長倍數3200倍可以算是相當接近了。如果以其他人所說的18個月為翻番周期,則二者相去甚遠。可見從長遠來看,還是摩爾本人的說法更加接近實際。

也有人從個人計算機(即PC)的三大要素--微處理器芯片、半導體存儲器和系統軟件來考察摩爾定律的正確性。微處理器方面,從1979年的8086和8088,到1982年的80286,1985年的80386,1989年的80486,1993年的Pentium,1996年的PentiumPro,1997年的PentiumII,功能越來越強,價格越來越低,每一次更新換代都是摩爾定律的直接結果。與此同時PC機的內存儲器容量由最早的480k擴大到8M,16M,與摩爾定律更為吻合。系統軟件方面,早期的計算機由于存儲容量的限制,系統軟件的規模和功能受到很大限制,隨著內存容量按照摩爾定律的速度呈指數增長,系統軟件不再局限于狹小的空間,其所包含的程序代碼的行數也劇增:Basic的源代碼在1975年只有4,000行,20年后發展到大約50萬行。微軟的文字處理軟件Word,1982年的第一版含有27,000行代碼,20年后增加到大約200萬行。有人將其發展速度繪制一條曲線后發現,軟件的規模和復雜性的增長速度甚至超 過了摩爾定律。系統軟件的發展反過來又提高了對處理器和存儲芯片的需求,從而刺激了集成電路的更快發展。

這里需要特別指出的是,摩爾定律并非數學、物理定律,而是對發展趨勢的一種分析預測,因此,無論是它的文字表述還是定量計算,都應當容許一定的寬裕度。從這個意義上看,摩爾的預言實在是相當準確而又難能可貴的了,所以才會得到業界人士的公認,并產生巨大的反響。

四、摩爾定律的變種

摩爾定律的響亮名聲,令許多人競相仿效它的表達方式,從而派生、繁衍出多種版本的摩爾定律,其中如:

摩爾第二定律:摩爾定律提出30年來,集成電路芯片的性能的確得到了大幅度的提高;但另一方面,Intel高層人士開始注意到芯片生產廠的成本也在相應提高。1995年,Intel董事會主席羅伯特·諾伊斯預見到摩爾定律將受到經濟因素的制約。同年,摩爾在《***》雜志上撰文寫道:“現在令我感到最為擔心的是成本的增加,…這是另一條指數曲線”。他的這一說法被人稱為摩爾第二定律。

新摩爾定律:近年來,國內IT專業媒體上又出現了“新摩爾定律” 的提法,則指的是我國Internet聯網主機數和上網用戶人數的遞增速度,大約每半年就翻一番!而且專家們預言,這一趨勢在未來若干年內仍將保持下去。

五、摩爾定律的終結

摩爾定律問世至今已近40年了。人們不無驚奇地看到半導體芯片制造工藝水平以一種令人目眩的速度提高。目前,Intel的微處理器芯片Pentium 4的主頻已高達2G(即1 2000M),2011年則要推出含有10億個晶體管、每秒可執行1千億條指令的芯片。人們不禁要問:這種令人難以置信的發展速度會無止境地持續下去嗎?

不需要復雜的邏輯推理就可以知道:芯片上元件的幾何尺寸總不可能無限制地縮小下去,這就意味著,總有一天,芯片單位面積上可集成的元件數量會達到極限。問題只是這一極限是多少,以及何時達到這一極限。業界已有專家預計,芯片性能的增長速度將在今后幾年趨緩。一般認為,摩爾定律能再適用10年左右。其制約的因素一是技術,二是經濟。

從技術的角度看,隨著硅片上線路密度的增加,其復雜性和差錯率也將呈指數增長,同時也使全面而徹底的芯片測試幾乎成為不可能。一旦芯片上線條的寬度達到納米(10-9米)數量級時,相當于只有幾個分子的大小,這種情況下材料的物理、化學性能將發生質的變化,致使采用現行工藝的半導體器件不能正常工作,摩爾定律也就要走到它的盡頭了。

從經濟的角度看,正如上述摩爾第二定律所述,目前是20-30億美元建一座芯片廠,線條尺寸縮小到0.1微米時將猛增至100億美元,比一座核電站投資還大。由于花不起這筆錢,迫使越來越多的公司退出了芯片行業。看來摩爾定律要再維持十年的壽命,也決非易事。

然而,也有人從不同的角度來看問題。美國一家名叫CyberCash公司的總裁兼CEO丹·林啟說,“摩爾定律是關于人類創造力的定律,而不是物理學定律”。持類似觀點的人也認為,摩爾定律實際上是關于人類信念的定律,當人們相信某件事情一定能做到時,就會努力去實現它。摩爾當初提出他的觀察報告時,他實際上是給了人們一種信念,使大家相信他預言的發展趨勢一定會持續。

-

摩爾定律

+關注

關注

4文章

636瀏覽量

79234

發布評論請先 登錄

相關推薦

晶圓和摩爾定律有什么關系?

摩爾定律也適用于EPON芯片商用之路?

半導體行業的里程碑“摩爾定律”竟是這樣來的

摩爾定律推動了整個半導體行業的變革

IC芯片的密度和計算機的速度能夠一直按照摩爾定律前行嗎?

摩爾定律,摩爾定律是什么意思

摩爾定律的歷程

摩爾定律是什么_摩爾定律提出者及含義

摩爾定律是什么_摩爾定律提出者及含義

評論