現在大概沒有哪一場技術研討會或展覽完全不提到人工智能(AI)了吧?本周在美國舊金山舉行的全球電子設計自動化大會(Design Automation Conference;DAC)自然也不例外。

IBM研究院(IBM Research)AI與IBM Q量子計算機副總裁Dario Gil在DAC發表“AI成為新IT技術”(AI is the new IT)的專題演說。Gil介紹了AI技術的最新發展情勢,并強調業界積極拓展AI版圖的幾個重要領域。

回頭看看在關鍵的2012年,那是在ImageNet挑戰賽(ImageNet Challenge)中開發的深度卷積神經網絡(CCN)首度被證實對于視覺對象辨識算法帶來突破之時。人工標記(labeled)的數據與運算能力急劇增加,加上算法的長足進展,進一步加速了深度學習革命。

許多產業領域開始對AI深感興趣。Gil指出,衡量這一趨勢的方法之一是學生選讀機器學習入門課程的人數。他說,以住這些課程通常約有30到40名學生注冊,而今,美國史丹佛大學(Stanford University)已有逾千人報名,麻省理工學院(MIT)也有700多名學生選讀。

狹義AI

就像我們目前看到的,AI被應用在語言翻譯、語音轉錄、對象檢測和人臉識別。Gil將現階段的AI應用稱之為“狹義形式的AI”(a narrow form of AI),即AI只在單一領域執行單項任務。

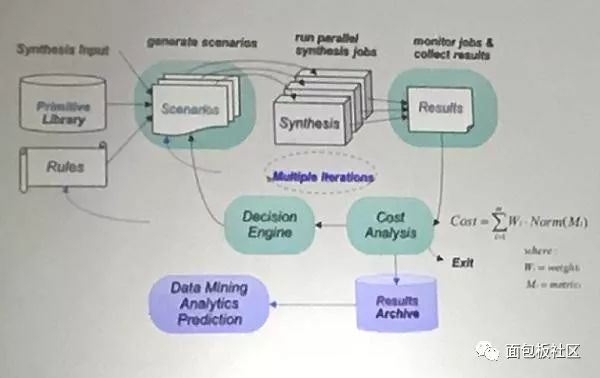

盡管如此,AI已經像野火般迅速在許多產業領域蔓延開來了。Gil說:“目前已經累積幾百種應用了,這一應用清單還相當長。”IBM開始在這一廣泛應用中追蹤AI可能帶來的各種挑戰,其范圍從設計自動化、工業、醫療保健以及視覺檢測到客戶服務、營銷/業務、物聯網(IoT)以及合規性等。例如,在IC設計中,機器學習已經用于最佳化合成流程。

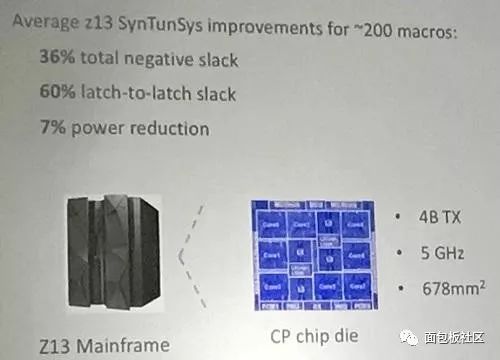

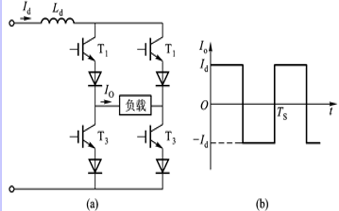

圖1:機器學習應用于IBM 22nm Z13系統(來源:IBM)。

IBM以22nm制程開發其z和Power服務器微處理器芯片,就是一個很好的例子。IBM根據經驗知道機器學習能有效地“讓合成流程參數自動化調整,向專家級設計人員汲取知識,并從之前的設計執行中學習。”

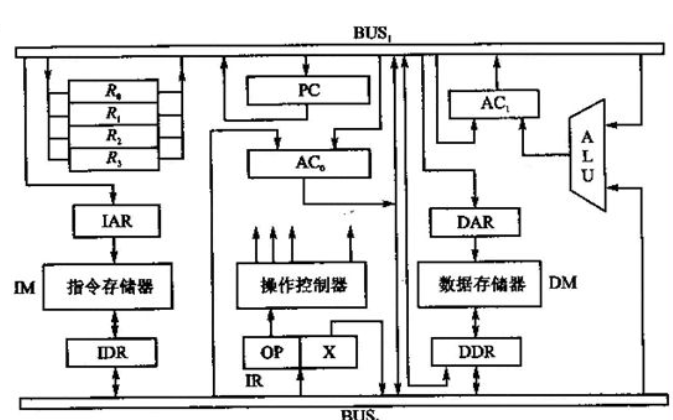

圖2:運用機器學習實現合成流程優化(來源:IBM)。

這項計劃顯示了AI的未來承諾。但Gil也在專題演講中提醒道,“我們還只是在AI的早期發展階段。” 為什么呢?他強調,在“狹義AI”(Narrow AI)和“廣義AI”(Broad AI)(以及最終的“普適AI”(General AI))之間,界線“還很遙遠”。

Gil指出,最終,“我們必須打造一個可以學習和閱讀的系統,它能夠在跨不同領域之間自動游移,并跨越任意空間進行學習。目前這仍然是非常困難的問題。”

針對以足夠的標記數據在單一領域中執行單項任務的AI,Gil說:“我們絲毫不懷疑這樣的AI能夠實現超人類的準確度性能。”但其挑戰在于狹義AI如何演變為更廣泛的形式。Gil解釋了目前的這個困境:當你需要在另一個領域執行另一項任務時,你得從頭開始建構一種新的神經網絡并加以整理。他強調,這個世界需要的AI是可以跨越任務和領域發展的。

廣義AI——跨越不同任務與領域界線

為了進一步拓展AI,AI社群面對幾項關鍵挑戰。

1)可解釋的AI

Gil首先強調的是“可解釋的AI”(Explainable AI)。AI所作的判斷必須是可以解釋的。

Gil說:“我們必須創造一個沒有黑盒子(blackbox)的AI。我們應該要能更清楚在神經網絡中發生的事情。”他補充說,神經網絡需要有除錯器來發現錯誤。

對于推薦書籍閱讀的AI系統,黑盒子策略應該是可行的。但是,Gil強調:“在這么多領域的許多產業中,黑盒子不一定都能被接受。這是AI進展的基礎。當人們做出涉及大量投資的高風險決策時,以安全性作為關鍵因素,黑盒子AI可能成為盲點。”

2)AI很脆弱

Gil說:“雖然神經網絡的能力令人印象深刻,但AI卻非常脆弱。”只要有任何干擾注入系統中,你就可能騙過它。AI可能因為任何噪聲導致混亂,甚至將一輛巴士誤認為長頸鹿。Gil說,這聽起來很搞笑,但如果因為誤判成一只長頸鹿這樣的錯誤讓數十億美元的投資化為泡影,那可是非常嚴重的問題。此外,入侵系統還可能造成神經網絡中毒。他解釋說,有鑒于神經網絡易于受到各種攻擊,架構起難以穿透的安全性至關重要。

3)AI的道德問題

“至于倫理道德,這可是個重大的話題。”Gil說:“在我們討論這種超智慧的概念之前,我想談談自己真正專注的領域。這就是偏見。在神經網絡中加進了偏見。”

在建立一個以各種例子作為訓練基礎的系統時,這些例子本身可能就會帶入來自社會習俗的偏見。Gil引用了信貸決策的例子。一個從過去案例中學習的系統可能會認為“不要提供信貸給少數族群或女人”Gil說:“我們如何驗證系統使用的例子是『無偏見的』?如何加以檢查?”

4)從“小數據”中學習?

在訓練數據中,例子經常是通用的。Gil強調,為了AI的進展,下一步是要弄清楚如何從更少量的數據中學到更多東西。AI應該要能夠利用“先驗知識”(prior knowledge),并將其學習和“權重”從一個神經網絡轉移到其他領域的其他網絡。AI結合了學習和推論。我們在學習方面取得了很大的進步,但推論呢?Gil說:“似乎就不那么重要了”。總之,AI能夠累積知識,但也必須能夠將理由應用于該知識。

5)AI基礎設施

業界必須繼續建設AI的基礎設施。AI的進步一直是來自業界不斷地高運算能力。最近的“硬件復興”(hardware renaissance)誕生了嶄新的架構。Gil指出,更多的創造力預先為我們開啟了一張“美好的發展藍圖”。“由于像深度學習這樣的專用工作負載,”AI取得了巨大的進步。但Gil也強調,業界還必須持續開發AI基礎設施。

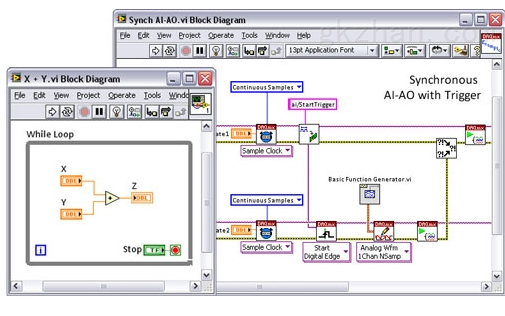

圖3:邁向廣義AI之路(來源:IBM)。

普適AI

在廣義AI階段之后,IBM Research預期“普適AI”(General AI)至少要到2050年之后才會實現。Gil說,當科學家拋出2050年這樣的數字時,他們真正的意思是“我們毫無頭緒……”。

圖4:AI的演進(來源:IBM)。

但AI的普適形式仍在發展的議程上,研究界正致力于弄清楚AI如何理解的問題。

當然,機器已經證明了有能力在像棋弈競賽中超越人類,因為“規則”主宰了這一類明確定義環境的競賽。然而,IBM的研究人員現在想知道機器思考如何在非二進制環境下運作,它不再僅僅產生非黑即白的答案。

-

神經網絡

+關注

關注

42文章

4781瀏覽量

101178 -

AI

+關注

關注

87文章

31536瀏覽量

270353 -

機器學習

+關注

關注

66文章

8441瀏覽量

133091

原文標題:邁向廣義AI之路的5大挑戰

文章出處:【微信號:gh_bee81f890fc1,微信公眾號:面包板社區】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

《AI for Science:人工智能驅動科學創新》第二章AI for Science的技術支撐學習心得

從 Android 到 AI 之路:Java與Python 攜手同行

SV601187的詳細資料合集包括了電路圖,原理圖和介紹等詳細資料概述

Qt5布局管理詳細資料概述

逆變器的原理和詳細資料概述

從狹義AI邁向廣義AI之路還要挑戰的5個方面詳細資料概述

從狹義AI邁向廣義AI之路還要挑戰的5個方面詳細資料概述

評論