迄今為止,沒有任何研究表明存在一致的證據,證明接觸射頻場強度低于造成組織發熱的限值,會產生不良健康后果。

與4G相比,5G不僅僅是速度變快了

為了加速5G商用,各國電信運營商和設備商正在大量部署5G基站,不過在部分國家卻遇到了阻礙。據外媒報道,芬蘭部分居民正試圖阻止5G基站的擴張,他們擔心這些基站較高的電磁輻射水平可能會威脅到人類健康。他們認為,5G基站的位置比4G基站更密集,增加了公民暴露在潛在危險輻射中的危險。

基站輻射是否危害健康一直是困擾廣大網友們的一大疑問。隨著2G、3G到4G技術的發展,運營商基站越建越多,人們對基站輻射的擔憂也越來越大。因為我們隨時隨地都暴露在無線信號下,到底輻射如何?今日知乎答主一名信號處理博士生通過翻閱大量文獻發現,對于這個問題,只能說:迄今為止,沒有任何研究表明存在一致的證據,證明接觸射頻場強度低于造成組織發熱的限值,會產生不良健康后果。

以下為知乎答主“甜草莓”回答全文:

作為一個曾經在芬蘭待過兩年的信號處理博士生,看到這個新聞的第一反應是我芬要丸?諾基亞時代的通信產業輝煌這么快就日薄西山,要被眾民科取代成為國際笑柄了嗎?不對啊,前兩天還看到芬蘭Elisa發布了第一個5G商用套餐的新聞。

但是當我收集完文獻并詳細閱讀之后,卻突然發現自己對這次事件無可置評,甚至無法選擇立場。

無可置評,因為未知。

我想為了說明這事兒的前因后果,這篇回答應該從電磁場對人體的影響談起。因為本問題其實是一個古老問題在5G時代的擴展和延續:「基站/手機對人體有危害嗎?」

您肯定以為我要說這個問題弱爆了,十年前的科普問題。

然而對于這種老生常談的問題,科學共同體的回答是:不知道,因為存在爭論。

當然更斟字酌句的回答是:迄今為止,沒有任何研究表明存在一致的證據,證明接觸射頻場強度低于造成組織發熱的限值,會產生不良健康后果。

1996年,世界衛生組織(WHO)建立了「國際電磁場計劃」,以調查人體長期暴露在極低頻電場和磁場中是否會危害健康,我國也曾經加入其中。最終該項目于2008年發布了評估結果與建議,上述黑體字來自相關結論。對于這個結論,我可能要詳細解釋一下,才能讓大家感受到這些科學語言的嚴謹之美。

電磁輻射與射頻標準

電是我們日常生活中不可缺少的一部分,只要電在傳輸,附近輸電線和用電設備周圍就會存在電場和磁場,包括但不限于基站,手機等電子產品。這些常用電子產品會產生電磁輻射,把能量以電磁波的形式發送到空間。一般而言,電磁波的頻率和強度越高,電磁輻射的能量就越大。

當電磁輻射作用于人體時,可能會對人體產生熱效應和非熱效應兩種影響。

熱效應已經研究的很透徹了,并在我們的日常生活中一直在使用,比如微波爐、太陽能熱水器就是熱效應的經典應用之一。通常熱效應需要通過提升人體組織溫度,來加熱組織,從而影響人體健康。不知道大家平時注意過微波爐的功率沒有,微波爐需要數百甚至數千瓦來發射電磁波,才能完成食物的加熱。

熱效應過高會對人體產生負面作用。那么如果我們要減弱熱效應,就可以反向操作,限制功率指標。這也是目前政府和國際組織正在做的,當前世界上所有國家關于電磁功率的標準都是為了降低熱效應對人類的影響而制定。

目前我國的電磁輻射防護標準堪稱世界上最嚴的電磁標準之一,遠遠低于歐洲和美國現行標準。根據中國國家標準GB8702-88《電磁輻射防護規定》,對于30-3000MHz頻率范圍,公眾在一天24小時內環境電磁輻射場的場量參數在任意連續6分鐘內的平均值應滿足:按全身平均的比吸收率SAR應小于0.02W/kg。與之對比,目前大多數歐洲國家采用的ICNIRP(國際非電離輻射防護委員會)標準和美國采用的FCC(聯邦通信委員會)標準分別為2W/kg和1.6W/kg。

很多學者認為,我國和歐盟,美國的電磁防護標準差異來自于制定標準時的考量。FCC和ICNIRP標準是為了防止熱效應而制定,但是俄羅斯和中國制定的標準數字如此之低,是因為考慮到了電磁場的非熱效應影響所作出的科學推定[1]。

5G的占用頻段包含sub-6G和毫米波頻段兩種,其中sun-6G頻段的熱效應已經被研究的很透徹了,如果滿足國家標準,不會對健康產生由熱效應帶來的影響。根據科學推斷,毫米波頻段可能會帶來新的熱效應挑戰,比如對眼睛,皮膚等密度不均勻,且暴露在外的部分影響會更加顯著。

不過,基于現行標準的研究表明,目前依然不需要過分擔心熱效的影響:科學實驗表明,在10mW/〖cm〗^2下持續8小時的60 GHz 毫米波輻射沒有表現出眼部損傷(數值在上表范圍內)[2];同時,在相似條件下的皮膚實驗表明,皮膚溫度上升可能在0.1-0.5 度之間,考慮到血液流動和熱量散失,這一溫度并不會對人體造成嚴重的影響。

所以,只要遵循現有標準,5G所造成的熱效應并沒有嚴重的負面影響。我們之所以說這個結論無法評價,主要是因為之前提到的非熱效應。

非熱效應

既然國家可以通過限制發射功率來避免熱效應,保護民眾健康,那么是不是說就是無害的呢?

那倒不是,因為生物長時間暴露在低于熱效應限值的電磁環境里,雖然不會受到組織發熱等影響,但是也可能會存在其它生理影響,這些影響被統稱為非熱效應。科學意義上,非熱效應通常包括對細胞生長和增殖速率,酶活性,組織修復和再生速率以及其他生物效應的影響,而且這些影響通常與溫度變化沒有直接明顯關系。

針對電磁場非熱效應的影響,科學家百花齊放,眾說紛紜。甚至可以說是爭議遍地,已經持續了數十年。IEEE國際電磁安全委員會曾經發表聲明,表明這這些爭議可以解釋為非熱效應可能不存在[3],FCC和ICNIRP制定的電磁防護規范也是遵循這一原則。

不過目前的一些現象值得討論。

我們從積極方面說起。

自從20世紀70年代以來,在東歐地區存在一種毫米波療法:通過每天在42.2GHz,53.6GHz或者61.2Ghz的毫米波照射中暴露15-30分鐘,持續5-15天,可以治療胃潰瘍、心血血管疾病、呼吸道疾病、皮膚病等。在東歐地區使用這種療法的患者人數眾多,但是它的治療機制并不清楚,這種療法也尚未被西方醫生和科學家接受。不過這種現象揭示一些科學意義,電磁波的非熱效應可能確實會對生物體本身造成一定影響。出于對科學嚴謹的態度,這種療法導致對電磁波非熱效應的研究日漸增加。

Temple大學的Radzievsky等人發現61.22GHz毫米波(13. 3 mW/〖cm〗^2)能夠抑制皮下腫瘤生長[4],并且50-80GHz的電磁輻射有助于組織腫瘤細胞增殖[5]。另外的一些研究表明,毫米波可以增強人體免疫系統[6][7]。

早期的一些實驗表明,對比無毫米波照射的對照組,有毫米波照射的兔子、老鼠等表面傷口愈合速度要快兩倍[8]。實際上因為毫米波可以促進傷口愈合,并且不留傷疤,它也已經在俄羅斯的一些美容診所中用以醫療美容。

同樣有一些研究結果表明,毫米波會對生物組織產生未知影響,比如生物膜。這里的生物膜是對生物體內所有膜結構的統稱,細胞膜是生物膜中我們最耳熟能詳的一種。

在60GHz毫米波電磁輻射(0.9mW/〖cm〗^2)中生物膜的側向壓力會增加[9],在53.3或130GHz的(7.3mW/〖cm〗^2)毫米波中,生物膜的滲透性會發生改變。

我們并不能確定毫米波與生物膜的作用機理,但是如果這種改變影響了神經膜的滲透性,那么它就會影響神經系統中電信號的傳輸,從而改變人類對環境的感知能力,比如疼痛感[7]。

更有趣的是,在以往的研究結果中,我們也能找到一些針對非熱效應非常負面的研究。

2018年3月,美國國家環境科學研究所(NIEHS)國際毒理學計劃(NTP)公布了一份NTP關于大鼠小鼠手機電磁輻射致癌的報告草案[7]。

該報告表示,在經過14人同行評審小組的徹底審查后認為,基于GSM和CDMA調制的射頻輻射具有「統計學意義」和「明確證據」,會導致雄性大鼠(Harlan-Sprague-Dawley株)心臟中出現惡性神經鞘瘤(一種罕見的腫瘤形式)。此外,對于雌性大鼠中相同的神經鞘瘤風險存在「模棱兩可的證據」。

美國使用五類致癌活動證據對其報告中觀察到的證據強度分類:“明確證據”和“一些證據”表明陽性結果;不確定的結果稱為“模棱兩可的證據”; “沒有證據”表示沒有可觀察到的影響;對于由于主要實驗缺陷而無法評估的結果的“不充分研究”。

報告同時提到了,這項研究雖然是同類研究中規模最大的,但是它依然不夠完善,實驗中變量控制不夠充分等等問題依然存在,導致我們無法百分百確信結論的正確性。

具體到5G,目前我們也沒有類似的毫米波頻段來驗證實驗結果。

目前對非熱效應科學界眾說紛紜,但是我想為了防止本答案被歪曲解讀,在回答最后必須強調一下,本節中關于非熱效應的很多研究都未得到重復確認,這些只是目前的研究人員觀察到的現象,由于這些現象眾說紛紜甚至有些相互矛盾,因此我們也無法基于這些研究得出有公信力的結論。

關于公共政策和醫療保健的重大決策,通常不應該基于這些單獨未經驗證的研究結果。

因此,對于這個問題,更斟字酌句的回答是:迄今為止,沒有任何研究表明存在一致的證據,證明接觸射頻場強度低于造成組織發熱的限值,會產生不良健康后果。

同樣,目前沒有任何研究表明存在一致的證據,證明符合國家電磁防護規范的設備,會對人體產生不良健康后果,不論2G,3G,4G還是5G時代。

對于這次事件,我覺得他們要求更進一步研究5G可能造成的人體影響這個出發點是可以理解的,因此這次事件我無法反對,同樣考慮5G產業的經濟和社會推動作用,我同樣無法表示支持。

僅僅希望能夠在產業化的同時,能夠更快推動這個領域的科學研究,盡快得到可信的結果。

-

電磁輻射

+關注

關注

5文章

355瀏覽量

43642 -

5G

+關注

關注

1356文章

48504瀏覽量

566011

原文標題:【開獎】《芯訊通Tbox開發板 瞄準人車交互智能化》獲獎名單公布!

文章出處:【微信號:Excelpoint_CN,微信公眾號:Excelpoint_CN】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

電磁干擾與電磁輻射的區別 EMI電磁干擾與電力系統的關系

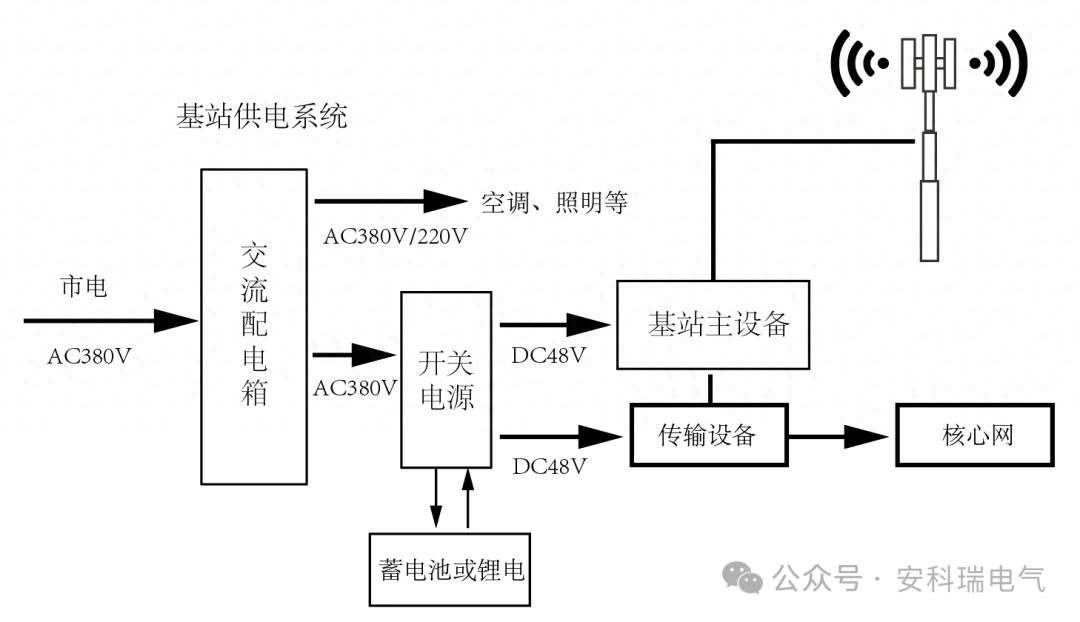

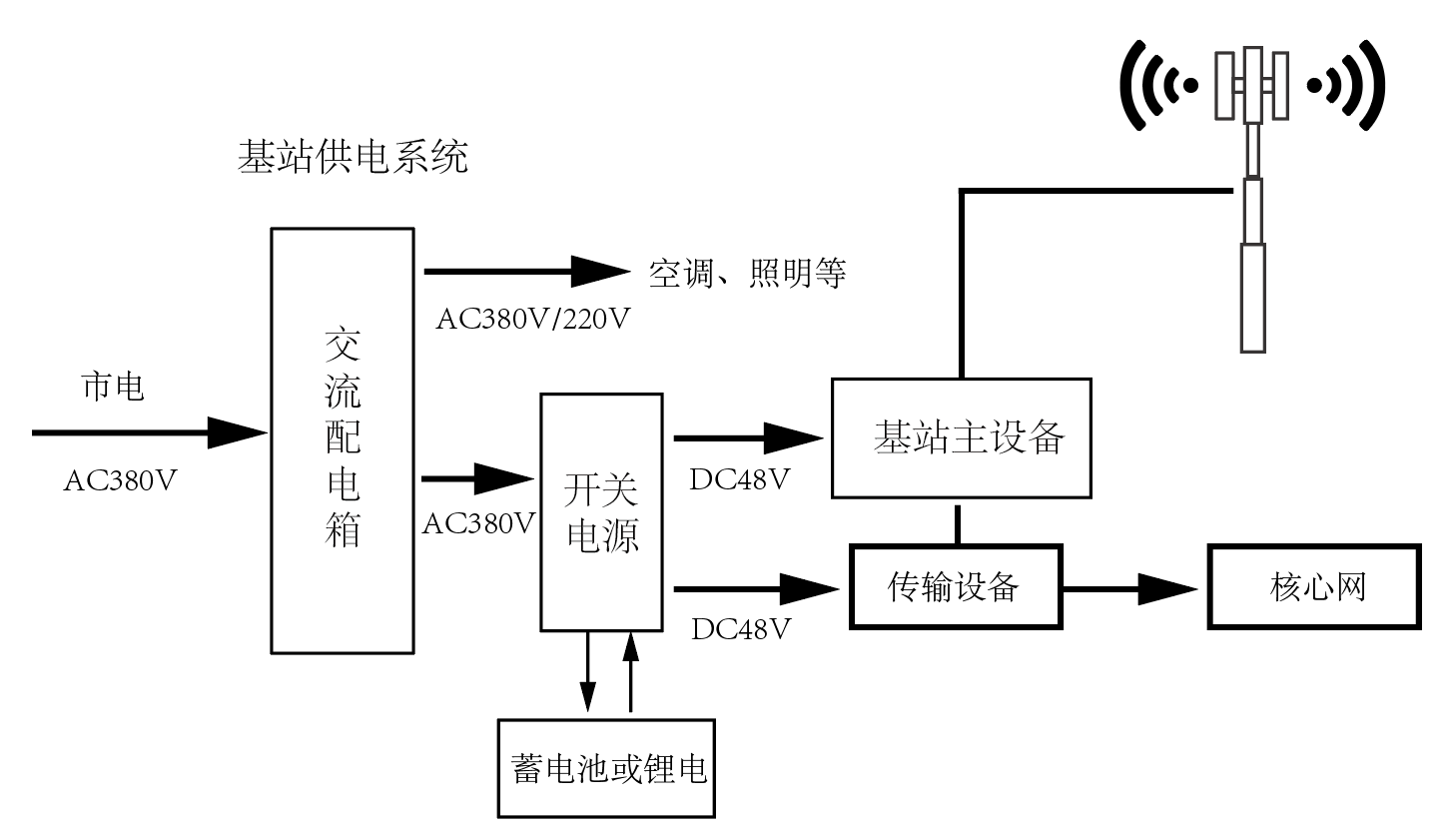

5G基站核心部件有哪些

5g網絡是什么頻段的電磁波

我國5G基站突破400萬個

FPGA-5G通信算法的基本套路

5G基站關鍵射頻參數的測量

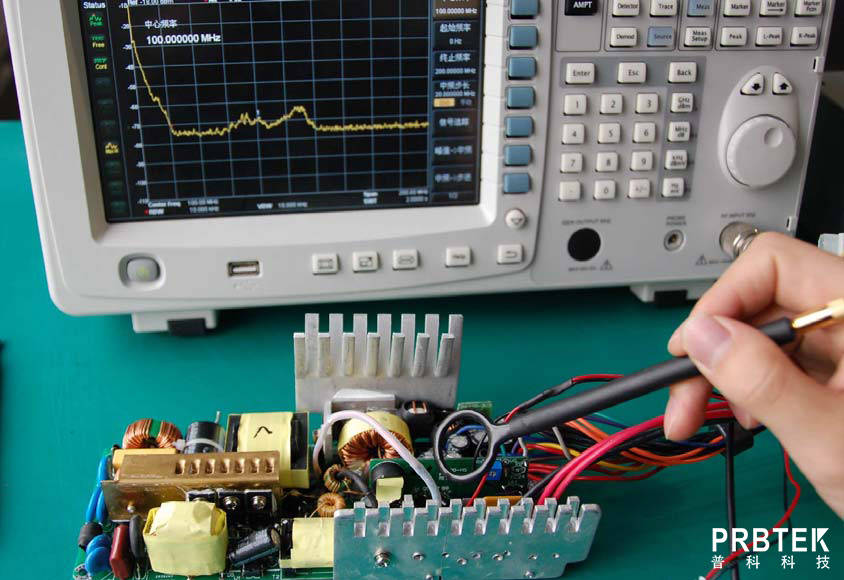

如何使用近場探頭測量輻射?

5G基站的電磁輻射可能會威脅到人類健康? 辟謠了

5G基站的電磁輻射可能會威脅到人類健康? 辟謠了

評論