即使您并不熟悉無線技術,想必也一定聽說過5G。在今年早些時候舉辦的世界移動通信大會上,5G順理成章地成為了最重要議題之一,各大電視廣播公司以及不計其數的主流網絡和紙質媒體也紛紛報道了有關5G的話題,盛況宛若當年4G(LTE)行將到來之際。然而,5G至少還需要五年才能普及,為何它現在就能如此博人眼球?

LTE-A地位幾何?

在5G的耀眼光芒下,增強型長期演進技術(LTE-Advanced,簡稱LTE-A或4G+)雖然依舊在部署,卻已經遠不如業內典型技術那樣叫好叫座。在3G向4G轉變期間,3.5G實現了可接受的數據速率,彌合了兩代技術之間的差距。與之類似,LTE-A也可以視為介于LTE和5G之間的4.5G技術,它可以提高理論數據速率和頻譜效率、處理更多并發用戶流量、在蜂窩站點覆蓋區域的邊緣實現更高的性能,并在其他各種方面鋪平通往5G的道路。它還引入了載波聚合、多輸入多輸出(MIMO)和中繼節點技術,其中載波聚合(圖1)是指將多個載波(信道)組合到一起實現更大的帶寬,這些載波可位于相鄰乃至完全不同的頻率上。

至于MIMO,如果您有一臺帶多根天線的IEEE 802.n或IEEE 802.11ac無線路由器,很可能就已經對它略知一二。這類產品通過多根天線來發送和接收兩個或更多個數據流,從而提高數據速率,這就是稱為“空間復用”的技術。載波聚合和MIMO在LTE階段就已經起步,但在LTE-A中得到了增強,因而后者能夠更充分地利用所謂的“小蜂窩”,這是一種遍布網絡覆蓋范圍內各個角落的小型基站。2015年8月,SK Telecom在韓國啟用了第一個LTE-A網絡,同時該技術也在美國得到了部署。蘋果最新一代的iPhone手機、大多數三星智能手機,以及多款來自于LG、微軟/諾基亞、摩托羅拉(已被聯想收購)、華為和黑莓的智能手機產品都搭載了LTE-A。日后,我們要逐漸習慣5G被稱為“IMT-2020”,因為這是國際電信聯盟(ITU)確定的正式名稱,該國際組織是聯合國負責監督和協調全球通信的機構。不過,大多數人依然稱之為5G。

圖1:5x20 MHz載波聚合(來源:3GPP Release 10)

前途無量,更需淡定

如今,全球5G營銷開展得如火如荼,在技術進步的加持下,“萬物互聯”似乎指日可待。但話說回來,我們真的能夠實現這樣的承諾嗎?當今媒體炒作之下的整個5G夢,其實是值得懷疑的,畢竟最終成果不可能逃脫物理定律的限制,況且5G試圖達成的大多數目標都必須建立在更大范圍科學研究的基礎上,這本身就關系到某些目標的成敗。

當然,5G絕不僅僅是上傳和下載速度的“又一次”提升——按照英特爾的說法,5G是“一個端到端的生態系統,能夠讓完全移動和互聯的社會成為現實”。它依賴于許可頻譜和免許可頻譜、模塊化設計、基于云的軟件定義網絡和動態分配的資源,這將促使人們在很大程度上改變無線網絡的構建編排方式和運行頻率,顯著降低延遲(用戶與其通信對象之間的往返時間),并且讓更多類型的設備可以連接到這些網絡。

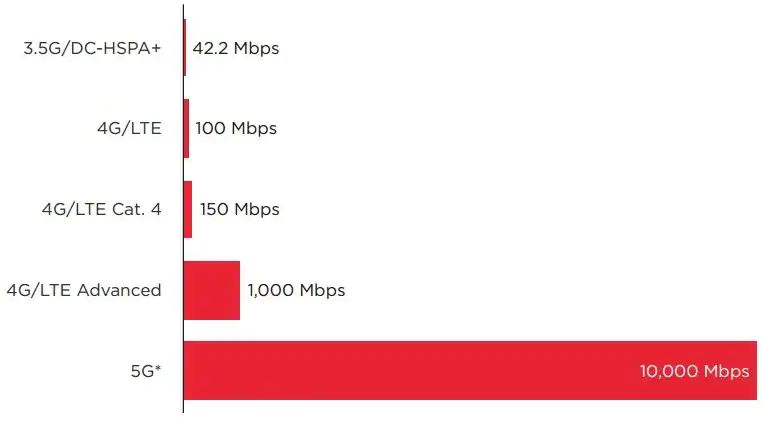

除此以外,最低理論數據速率提高到10 Gb/秒(圖2)、每單位面積帶寬提高1000倍、同時連接設備數量增加10到100倍、網絡年耗電量降低90%以及讓微型物聯網設備可以連續10年正常運作而無需充電或更換電池,這些也都是5G需要實現的目標。雖然理論數據速率可達10 Gb/秒,但實際應用中會顯著低于這一水平,可就算“只能”實現500 Mb/秒的數據速率,也已經達到了至少十倍于當今絕大多數用戶體驗需求的水平,也比常規的家庭寬帶更快。

圖2:從3.5G到5G的理論數據速率(來源:GSMA Intelligence)

5G如此誘人的前景,預示著它能夠在娛樂內容、寬帶交付以及諸如完全基于云的企業計算環境等各類應用上與電纜和光纖網絡開展競爭。在5G生態內部,這樣的前景意味著需要為數十億的機器對機器(即物聯網)設備提供電力和通信,分析師認為這些設備將在2020年投入運行,這恰巧與5G可能開始部署的時間吻合。

實際上,5G的大部分所謂獨特之處都可以通過現有技術實現,排除掉它們之后,余下的兩種才是真正的5G獨有特性,分別是超低延遲和超過1 Gb/秒的數據速率,而低延遲無疑是其中最困難的技術挑戰:如果無法將延遲降低到1毫秒之內,便意味著某些功能無法實現,這些功能最終將會從標準中排除。

Barry Manz是Manz Communications, Inc.(曼茲通信公司)的總裁,該公司是他于1987年創立的技術媒體關系機構。他曾與100多家公司在射頻、微波、國防、測試和測量、半導體、嵌入式系統、光及其它市場進行過合作,曾為多家紙質和在線貿易刊物撰寫過文章,亦撰寫過各種白皮書、應用筆記、研討會論文、技術參考指南和網頁內容。他是Journal of Electronic Defense(電子防御期刊)的特約編輯、Military Microwave Digest(軍用微波文摘)的編輯、MilCOTS Digest雜志的共同創辦人,也是Microwaves & RF(微波和射頻)雜志的主編。

精彩內容未完待續......

原文鏈接:

https://www.mouser.cn/applications/challenges-of-5g/

參考文獻

1、“5g a Network Transformation Imperative”,Teresa Mastrangelo

2、有關“觸覺互聯網”的更多信息可參閱此文獻:“5G-Enabled Tactile Internet”,IEEE Journal on Selected Areas in Communications(第3期第34卷,2016年3月)

該發布文章為獨家原創文章,轉載請注明來源。對于未經許可的復制和不符合要求的轉載我們將保留依法追究法律責任的權利。

貿澤電子微信號傳播技術干貨,發布此文章為獨家原創文章,轉載請注明如下信息:

出處:貿澤電子公眾號

微信號:mouserelectronics

對于未經許可的復制和不符合要求的轉載我們將保留依法追究法律責任的權利

歡迎關注獲得更多信息

↓↓↓ 點擊"閱讀原文" 【查看更多信息】

原文標題:原創深度:5G的非凡潛力以及實現5G面臨的艱巨挑戰(一)

文章出處:【微信公眾號:貿澤電子】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

-

貿澤電子

+關注

關注

16文章

1124瀏覽量

96782

發布評論請先 登錄

相關推薦

我國5G發展成就顯著,面臨挑戰與對策

嵌入式設備中的4G/5G模塊管理

5G商業模式:成功與挑戰,破局策略探討

請問Lierda 5G EVK具體支持哪些linux系統?

請問mx880 5G數據終端可以設置優先5G網絡嗎?

原創深度:5G的非凡潛力以及實現5G面臨的艱巨挑戰(一)

原創深度:5G的非凡潛力以及實現5G面臨的艱巨挑戰(一)

評論