上個月,IHS發布了全球前25大半導體廠商排名,由于過去兩年頻繁的并購和廠商策略轉型,榜單上的名單發生了很大的變化。而在榜單上我們看到了排名23的是海思半導體,作為一個唯一入圍的大陸半導體廠商,華為海思的表現真可謂了不起。

據不負責任傳播,任老板有一次在研發的溝通會上說,海思的芯片要開發,哪怕只做備胎,也要投資做芯片業務。

今時今日的成績,證明了華為海思的正確性。

了不起的華為海思

華為海思成立于2004年,多年來集中在芯片領域的研發。近年來,借著智能手機的東風,海思麒麟芯片走進了大眾媒體和消費者的目光,但海思生產的并不不止手機處理器。

據不知名人士俱備,海思的芯片解決方案有光網絡、無線芯片、視頻編解碼芯片、基帶芯片以及K3系列芯片等,其中大部分芯片用于華為內部的產品如光網絡產品、高端路由器等,也有一部分如視頻編解碼芯片用于外銷,市場占有率還非常高,據說已經占到全球70%的市場份額(沒有考證過)。

成立十幾年來,華為海思在芯片方面已經逐步體現出價值。比如說,在路由器業務上,華為在2013年11月發布的一款400G骨干路由器產品,成功商用于阿里巴巴集團的“雙11”購物節,比以往一路領先的美國思科公司早一年以上。究其原因,海思在路由器芯片上的支持發揮了重要作用。

再比如,在4G手機市場,中國移動此前對其4G手機終端選型時,最終入選產品的芯片供應商,除了高通、Marvell之外,就只有華為海思。由于聯發科的4G芯片要到今年下半年才能商用,很多手機廠商的芯片供應受制于高通,而華為則可以藉由海思的芯片支撐推出手機,硬件性能不遜采用高通公司高端芯片的產品。

而在4G核心專利上面,聯發科還比不上海思,少太多了。攤開4G的標準專利分布,除了高通、諾基亞、三星等大廠,華為也占近10%,“但前十大的排名中,看不到聯發科。”從聯發科向歐洲電信標準協會提報的4G標準關鍵專利來看,占比低于2%。

據接近海思的人士透露,目前海思的團隊主要分為三部分:分別服務于系統設備業務、手機終端業務、對外銷售部分。

其中,對外銷售的主要是安防用芯片和電視機頂盒芯片,尤其在國內安防市場的占有率極高,已經超過德州儀器成為第一名;團隊規模最大的是服務于系統設備的團隊。

業界之前流傳過很多有關海思的笑話,最典型的一個:據說海思成立之初,任總給海思定下的目標是盡快實現營收超30億、員工超3000人,結果是第二個目標很快就實現了,第一個目標卻遲遲不見沒有實現,每當面對外界的質疑,海思員工給出的答案一般都是:做的慢沒關系、做的不好也沒關系,只有有時間,海思總有出頭的一天。

曾有華為員工抱怨,作為全球領先的電信設備提供商,華為在為運營商提供最先進網絡設備的同時,卻不得不拿著競爭對手的手機進行網絡測試,原因很簡單,華為沒有自己的核心芯片,不清楚這是不是任正非力主堅持投入海思的主要原因,明顯的是,一旦華為在芯片領域取得突破將有力地促進電信設備及終端的協調發展,這一點與三星、蘋果投入芯片設計只是為了提高手機的核心競爭力有很大的不同。

過去的實踐也證明了任正非的策略沒錯,作為電信行業發展的前沿廠商,過去幾年華為不僅在LTE上處于領先地位,LTE核心專利數量位居全球前列,在LTE芯片設計上也終于趕了上來,并在Cat6上實現了超越。

海思之所以能夠在LTE芯片上異軍突起,也與華為作為電信設備的領導廠商相關,華為能在4G專利上占有一席之地,也與其行業地位決定了有更多機會參與標準制定有關,正是因為華為作為最先進電信標準的參與者,使得海思有了在LTE上突破的可能。

八年磨一劍,華為海思的經歷證明了要在集成電路領域領先,需要的是不僅僅是頂尖的人才、巨額的投入,還需要足夠耐心的堅持。

多年的投入,海思也取得了傲人的成績,2014年收入為26.5億美元,到2015這個數字則上升到31.2億美元。

為什么不應該噴華為海思

來到手機處理器上,很多人會因為海思用了ARM的公版設計,從而噴華為海思不是自主技術,然而噴主們,你真的懂手機處理器?

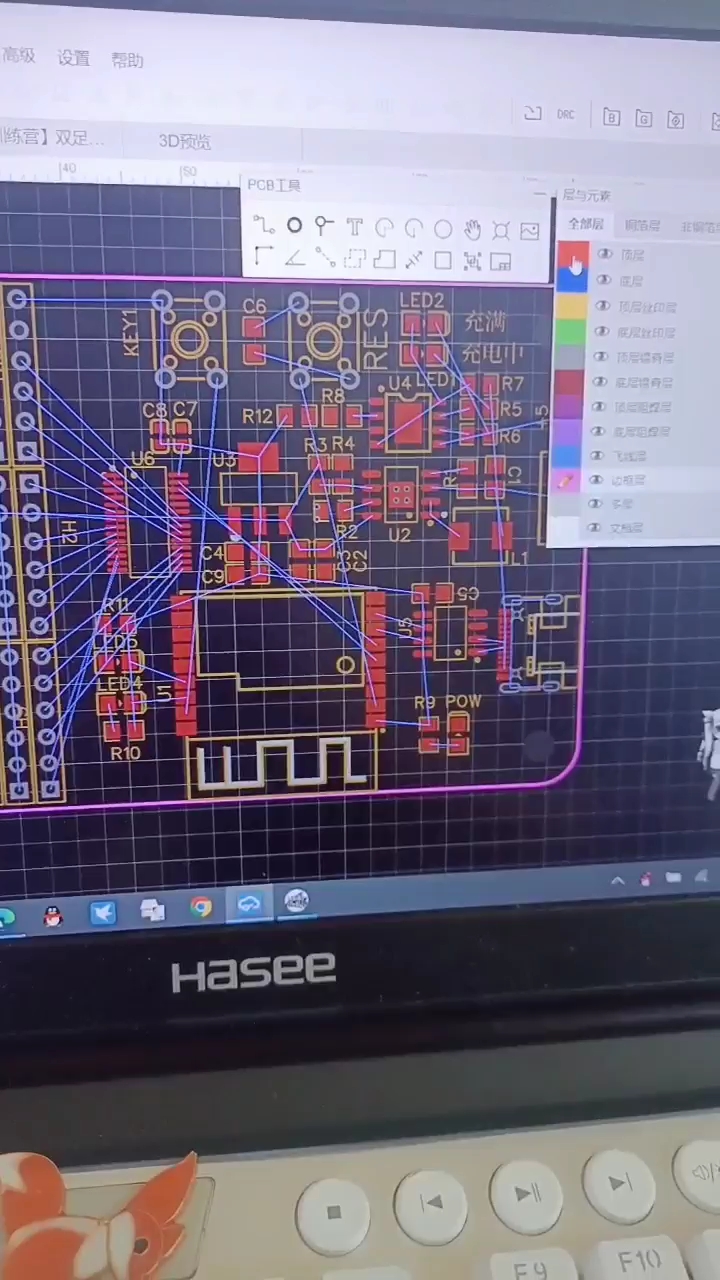

目前的半導體產業鏈已經細分,以前Intel那種覆蓋了架構,設計,晶圓生產的企業已經買少見少了。現在流行的是fabless做設計,而foundry做生產,前者的杰出代表是高通,后者的最優代表是臺積電,而ARM作為一個IP核提供商,是最重要的一環。

IP核分為行為(Behavior)、結構(Structure)和物理(Physical)三級不同程度的設計,對應描述功能行為的不同分為三類,即軟核(Soft IP Core)、完成結構描述的固核(Firm IP Core)和基于物理描述并經過工藝驗證的硬核(Hard IP Core)。軟核就是我們熟悉的RTL代碼;

固核就是指網表;而硬核就是指指經過驗證的設計版圖。ARM還是以軟核為主的。直接拿到RTL的。

大家熟悉的ARM授權的軟核,在華為拿到后,它只規定了CPU的指令集,好比建橋,它只告訴你橋應該建多長、多寬、大概長什么樣,但是具體細節沒有,不告訴你電路在芯片上怎么擺放,怎么連線。所以說華為能夠做出相關的產品也有很深的技術積累。

而手機處理器也并不是單純的CPU,而是soc芯片,這里面包括了cpu,gpu,通訊芯片,定位芯片,藍牙,wifi等等。

你買來架構,你還只是個CPU,一個AP需要搭配很多周邊器件,GPU,LCD,USB都需要集成,至于集成什么是需要看你產品定位,需要什么功能,把這些東西都買齊了,你可以開始建模了,所謂建模就是把這些東西連起來,驗證功能的正確性,然后用FPGA來驗證硬件,FPGA沒問題了,把生成的網表文件交給臺電,中芯去代生產。流片回來之后,開始點芯片,移植操作系統,托Google的福,android已經把90%以上軟件工作都已做完,軟件生態系統也已經建好,當然你要用其他的操作系統你就得衡量一下工作量。后面就是用這個AP去搭配外設去生成終端消費產品了。

目前流行大廠AP都有自己的獨門秘笈,高通強在通信,做手機,特別是3G手機,你繞不開他專利,都得交份子錢,和基帶集成好。MTK強在集成,廉價的生態系統,出貨快。其他的都是小魚小蝦,宣傳的不錯,都有自己的賣點,但是量不大。

華為能夠在這些不同的工藝和集成過程中做好了平衡,這是華為的核心競爭力體現。

另外手機還有一個重要的組成是基帶。

基帶負責將從ap發送過來的數字信息經過處理后通過模擬信號發送出去,反之亦然。這里面難點就太多了,寫幾本書也寫不完,特別是射頻這塊。

技術上花錢花時間還能解決,還有更重要的專利和全球運營商的兼容性測試,沒用大量的出貨,很難把成本攤薄。

現在基帶處理器已經沒幾家能玩得起了,無論是老牌的德州儀器,博通,還是新進的nv,都紛紛割肉撤退。目前主要還有高通,聯發科,海思和展訊在角逐,但很快就會有人掉隊,芯片是一個贏家通吃的行業,老大吃肉,老二喝湯,老三完蛋。

高通可謂是這個領域的專家(買基帶送CPU的的美名可不是浪得的)

然而華為也一直在做巴龍基帶芯片,而且還是相當成功的,以前主要用于數據卡上。終于在2014年,華為把巴龍和K3合在一起,開始做SOC,就是把多個功能集成到一個芯片上去,K3甚至只能叫做AP而不能叫SOC,這才有了K910和K920的問世。

華為真正核心價值力的,是海思基帶芯片Hi6920, 要能支持2/3/4G,要把3gpp協議讀透,然后結合寫軟件,結合硬件DSP,這真是不坐幾年冷板凳做不出來的。

在去年,華為更是推出巴龍750基帶,有媒體甚至喊出了碾壓高通這樣的口號。

Balong 750在全球范圍內第一個支持了LTE Cat.12、Cat.13 UL網絡標準,理論下載速率高達600Mbps,而上傳也達到了150Mbps。

相比之下,高通最新的MDM9x45也僅支持到Cat.10,下載450Mbps、上傳100Mbps,而聯發科預計年底才會有Cat.10基帶。

事實上,LTE Cat.12的下行速度就已經提升到600Mbps,不過上行只有100Mbps,而華為沒有滿足于此,Balong 750突破達到了150Mbps,從而符合LTE Cat.13 UL上行標準。

據華為介紹,Balong 750能夠根據運營商的頻譜資源和網絡覆蓋,通過2CC(雙載波)數據聚合、4x4 MIMO多入多出技術(一個無線信道中堆疊4個空間流),或者4CCA(四載波聚合)技術,提供高達600Mbps的下載速度。

一般來說,運營商都會有至少兩個頻段區間,但每個頻段帶寬資源有限。頻譜較少的運營商,需要通過載波聚合技術,提升LTE網絡容量,達到更高的下載速度;即使是頻譜較多的運營商,也需要通過載波聚合技術,提升網絡覆蓋,實現真正的網絡無縫聯接。

針對頻譜資源較少的運營商,Balong 750會采用2CC+4x4 MIMO技術,使下行速度達到600Mbps;針對頻譜資源較多的運營商,則會采用4CCA技術,擴大網絡的覆蓋范圍和帶寬能力。Balong 750也是目前唯一一款支持4CCA的基帶芯片。

華為海思作為國內半導體領域一個代表廠商,是毋庸置疑的,展望未來,海思能夠給我們帶來什么驚喜呢?讓我們翹首以待。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論