為什么聲稱“全系在產車輛都將能夠完全自動駕駛”的特斯拉,卻連幾百米開外可見的障礙物都躲不開呢?我們可以就特斯拉比較知名的幾起事故來分析一下。

特斯拉30日聲明:“碰撞發生前的時段里,自動輔助駕駛功能處于使用狀態,主動巡航控制中的跟車距離被設置為最小距離。”

聲明說,汽車的系統發出數次影像提示和一次聲音提示,要求駕車人雙手握住方向盤。“但在事故發生前6秒內,系統沒有檢測到駕駛員將雙手放在方向盤上。從距離高速公路混凝土隔離帶150米處,駕車人可以清晰看到隔離帶并有5秒左右的反應時間。但是,遺憾的是,行車日志顯示,駕車人沒有采取任何行動”。

特斯拉“夸大詞匯”帶來的慘禍

這已經是特斯拉第二起自動駕駛致死事件。2016年5月,一輛特斯拉Model S在美國佛羅里達州發生死亡事故。事發前,車主joshua Brown同樣是打開了Autopilot功能并放棄了對車輛的控制,最終由于沒有觀察到前方出現的卡車而出現事故身亡。

該事故,是全球首例引起廣泛關注的Autopilot致死事故,美國高速公路管理局的調查結果雖然沒有發現該系統存在設計缺陷,但是同樣也指責了特斯拉在宣傳Autopilot功能時使用了“自動駕駛”等夸大詞匯,從而容易使一些膽大的司機誤以為這個系統就是無人駕駛,從而放棄了對車輛的控制。

此后,特斯拉將Autopilot在國內的翻譯由“自動駕駛”改為“自動輔助駕駛”。馬斯克也曾在發布會上說過:It’s autopilot not autonomous.(Autopilot并不是自動駕駛,而是自動輔助駕駛)。

還升級了Autopilot程序,即當用戶雙手離開方向盤一定事件后,系統會通過儀表盤閃爍提醒圖表,發出警示音等措施提醒司機接管車輛,而如果司機仍然拒絕接管車輛,Autopilot功能就會解除。

雖然業界認為,特斯拉最新版Autopilot 2.0系統在縱向控制方面的表現更加成熟,與輔助轉向有關的功能還有完善空間,畢竟從駕駛員的反饋那里我們也得到了褒貶不一的評價。

同時,受制于功能限制,目前的Autopilot2.0無法直接移植到城市環境使用。雖然它可以順利開啟(一次2分鐘、一次3分鐘),但城市中有走向復雜的車流,需要通過沒有車道線的紅綠燈路口,車與車間距更近,都暴露出系統對城市駕駛習慣還需要學習。

而從技術來分析,我們也能得知,眼下的特斯拉Autopilot功能,依然存在著依靠現有技術無法解決的應用場景,而多次得事故也充分證明了,目前這套系統確實不能100%地識別到靜止障礙物并作出反應,因此也就不能稱為自動駕駛。

可是,幾乎被神化了的搭載Autopilot系統的特斯拉,為什么連幾百米外可見的障礙物都躲不開呢?

Autopilot究竟存在哪些技術局限性

如果在“不需要剎車時剎車”,和在“需要剎車時不剎車”中二選一,你會怎么選?

相信90%以上的人都會選擇前者,因為后者一旦發生或將是致命的。

但實際結果卻恰恰相反,對于在Autopilot領域內的工程師們來說,無一例外都會選擇后者。這樣一種聽上去極其危險的設定,卻是工程師們故意為之,到底是為什么呢?

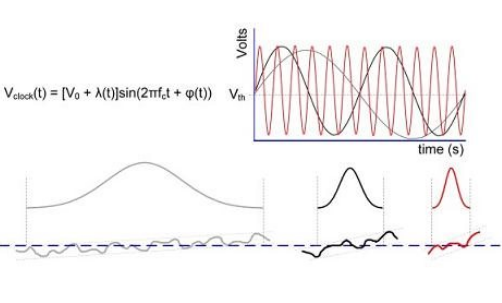

以目前的自動駕駛技術來看,尚不能夠實現完全的自動駕駛。即便硬件的科技含量很高,前期也做了多次實驗模擬。但是在實際的道路環境中,還是會出現許多系統無法判斷的情況。一般在遇到這種情況時,系統只有兩條路選擇:“誤報(False Positive)”和“漏報(False Negative)”。也就是說,在系統不能明確判斷前方是否有障礙物時,是應該當即制動以防萬一,也就是誤報。還是應該忽視掉這個不確定的危險,也就是漏報。

在很多人看來,系統的設定應該為誤報傾向,本著“寧可信其無,也不信其有”的精神,才能最大程度避免事故的發生。但事實并不是這個樣子,試想一下:在高速公路上,你開啟了Autopilot,后面有輛車正在高速逼近,而前方一片開闊。這時,前方路面出現了一塊大鋼板,雷達判定為這是一個巨大障礙物,于是采取了緊急制動,后車來不及反應……

唯一安全的方案就是不要動。

尤其是對于毫米波雷達來說,它對金屬的反射很敏感。路上的鋼板、凸起的井蓋,甚至易拉罐的底部,在毫米波雷達的眼中,都相當于一堵墻。對于這種過于復雜的實際路面情況,車輛莫名制動所帶來的不良駕駛體驗不說,危險系數也會更大。

所以,工程師們才會采取“漏報”的邏輯,改善駕駛體驗的同時,也避免過多制動行為所帶來的安全隱患。但是,一旦系統漏報了任何一個確實存在的危險,都極有可能釀成大禍,這也就是為何目前各品牌官方都在強調“開啟Autopilot功能時,雙手也不應離開方向盤”。以便時刻做好準備,由駕駛員接管車輛。

而且特斯拉也在用戶手冊中明確寫道:

交通感知巡航控制系統可能不會為避讓靜止的車輛而剎車或減速,尤其是在這種情況下:你正在以超過每小時80公里的速度行駛,在你前面的汽車變道后,你面前突然出現一輛靜止的車輛或物體。司機要始終注意前方的道路,隨時準備好采取緊急糾正措施。完全依賴交通感知巡航控制系統可能會導致嚴重的傷亡事故發生。

再回到最開始的問題:為什么聲稱“全系在產車輛都將能夠完全自動駕駛”的特斯拉,卻連幾百米開外可見的障礙物都躲不開呢?我們可以就特斯拉比較知名的幾起事故來分析一下。

2016年5月,一輛特斯拉ModelS電動車在使用Autopilot模式行駛途中與一輛正在轉彎的拖掛車相撞,導致駕駛者死亡。對于這起事故,特斯拉是這樣解釋的:

當時?Model?S?行駛在一條雙向、有中央隔離帶的公路上,自動駕駛處于開啟模式,此時一輛拖掛車以與?Model?S?垂直的方向穿越公路。 在強烈的日照條件下,駕駛員和自動駕駛都未能注意到拖掛車的白色車身,因此未能及時啟動剎車系統。 由于拖掛車正在橫穿馬路,且車身較高,這一特殊情況導致?Model?S?從掛車底部通過時,其擋風玻璃與掛車底部發生撞擊。

雖然官方對于這起事故并沒有給出明確而有力的解釋。但作為行業內的工程師,結合智能駕駛技術的發展以及所遇到的各種困難,我們不妨作出以下推斷:就硬件設備上來看,當時那輛特斯拉配備的是第一代Autopilot系統,即來自Mobileye的前置攝像頭、來自博世的毫米波雷達、以及12個超聲波傳感器。在優先級別上,是以攝像頭為主導的。

雖然特斯拉官方將原因歸咎于強烈的日照,以及白色車身,導致攝像頭沒有看到拖掛車,造成事故。但或許這些只是次要原因,關鍵問題很有可能在于:這代系統采用的Mobileye攝像頭更多做的是針對車頭和車尾的訓練,而對于車側的訓練有限,又遇到拖掛車這樣比較特殊的造型。因此攝像頭從輪廓上來分析,并沒有把它當做是障礙物。又由于拖掛車的底部是空的,毫米波雷達在進行掃描時也沒有獲取合理的反射。或者是判斷出前方的拖掛車可能會有危險,但是由于攝像頭作為主導,因此毫米波雷達的執行度不夠高。兩個模糊的判斷疊加在一起,系統決定“漏報”,所以才導致了事故的發生。

Mobileye公司的一名高管Dan Galves也在事故后表明:

目前的防碰撞技術或自動緊急剎車系統,只適用于跟車(追尾)狀態,并僅為跟車出現的問題而設計。也就是當車輛橫向駛入時,目前的?Autopilot?系統本身就不具備足夠的判斷能力。

所以,在同年的9月份,特斯拉也宣布升級Autopilot技術。第二代Autopilot將以雷達而非攝像頭作為主導來進行判斷,通過車身配備的8個攝像頭以及12個傳感器,更好地感知周邊的情況。同時在設定上也有所調整:如果司機在一定的時間內沒有手扶方向盤,系統將發出警報,而如果司機多次忽略系統發出的警報,自動轉向軟件將自動停止使用。

聲明還稱:

為了讓車輛更好地處理傳感器搜集到的數據,車輛中將配備更加強大的電腦,其處理能力將比上一代高出40倍,并運行特斯拉新開發的一套神經網絡系統,以處理視覺、聲吶以及雷達信號。這套系統能夠實現駕駛員無法看到的視野,能夠同時且以遠超人類感知的速度查看所有方向。

這樣看來,特斯拉已經具備了自動駕駛的硬件基礎。不過這并不意味著特斯拉馬上就能擁有完全自動駕駛能力。因為無論是對于每一個單獨的傳感器,還是對于不同傳感器之間的融合,都還需要一定的時間來進行學習和改進。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論