花重金砸出來的P8,絕對不是一款簡簡單單的產品

2018年四月初,北京剛剛擺脫掉第一輪的“倒春寒”,車云菌便沿著京港澳高速一路向著西南前行,大巴出北京還沒有多遠,車窗的兩邊就被一片片綠油油的麥田給填滿了。

車行至170公里,窗外就可以看到漸漸連續起來的樓房,它們逐漸勾勒出一個城市的樣子——保定,就在這片充滿生機的土地上,魏建軍正帶領著自己的企業,以前所未有的速度在急速擴張著。

此次出差保定,車蕓菌肩負著測試WEY旗下首款插電式混合動力車P8的任務,在看到這款車之前,車云菌在心里一直懸而未決兩個問題:

1、插電式混合動力技術相當復雜,WEY是如何快速形成自己這套技術體系的?

2、既然有更簡單且易于實現的純電動車型,為何WEY還要近乎偏執地上馬一個復雜數倍、架構設計與沃爾沃相類似的混動技術?

著眼于當下的意志力

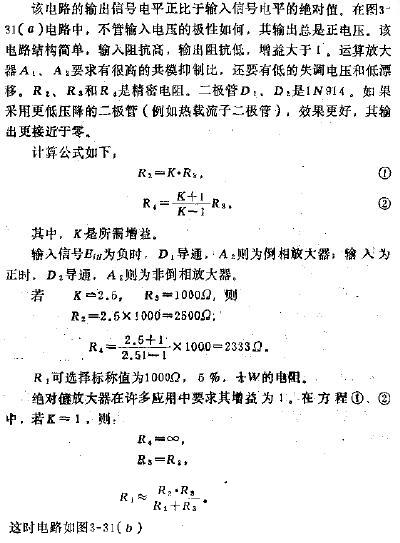

P8的混動系統,采用了2.0T燃油發動機驅動前軸,主高壓電機后橋的架構。這與沃爾沃、PSA和寶馬的部分混動產品,有相類似的地方——后橋均由電機獨立驅動。

由于前軸的動力和后橋的動力相對割裂,所以P8混動系統最大的設計難點就在于如何讓相對獨立的前后動力系統,在控制軟件的指揮下協調工作,并解決后橋電機的控制難題。

具體說就是,在沃爾沃的同類混動系統中,工程師為了降低控制系統的設計難度,把后橋電力驅動系統的能量回收功能給“閹割”了,但這無疑會大幅度降低系統對能量的回收效率;

此外,P8的后橋電機本身具有的大扭矩輸出特性,并且最佳工作區間位于6000-8000rpm之間,為了把電機的動力輸出保持在一個平穩的狀態,同時還需要盡可能讓電機也實現高效的工作,所以后橋的動力系統,必須深度融入整個混動系統的工作,這無疑需要更高級的控制系統來實現。

但是,如果想實現這套混動系統的高效性,諸如此類的先天性問題,必須得到徹底解決。為此,P8項目組的工程師可以說是進行了業內最深度的系統研發:

一方面,他們自己編寫了復雜的頂層HCU控制軟件(相當于整個混動系統的大腦),通過讓前端燃油發動機帶動一個BSG電機發電,并用這部分電驅動后橋的電機,避免了后橋電機在不需要發電或提供動力時“無所事事”的狀態,大幅度提高了其與前軸發動機的配合默契度;

從另一方面來講,這種前后動力系統配合默契度的提升,也為后橋電機擁有能量回收功能,起到了不小的促進作用,其最大能量回收效率甚至可以達到90kW以上(大約65%的效率)。

第二方面,工程師在P8的后橋上安裝了一個可以動態換擋的兩擋減速器,這解決了當車輛高速行駛時,電機如何保持在更合理工作區間的問題;

同時,工程師設計讓后橋電機在前軸發動機接入變速箱二擋,且轉速超過1500rpm之后才開始工作,則充分避免了電機在車輛低速狀態下啟動,對車輛的動態表現會產生較大影響的弊端。

總體來說,在擁有2個核心動力單元的前提下——前軸2.0T發動機+BSG電機以及后橋電機,P8把此類混動架構的性能提升到了一個全新的水平:

比如說它可以在“Sport”模式下,用僅僅6.5秒左右的時間內,從靜止加速到百公里的時速,并一直飚到230公里/時的極速;也可以在靜悄悄的純電模式下,以最高130公里/時的速度行駛。

除此之外,P8還有其他AUTO(適時四驅)、SAVE(高效)和AWD(全時四驅)三種駕駛模式,在這些工作模式中,P8的后橋電機和前端BSG電機,能始終調節燃油發動機盡可能工作在最佳工況下,以實現最高燃油經濟性。

如果說在極特殊情況下,P8始終無法得到充電支持,經過工程師的實際路試,其依然可以把綜合油耗控制在9-11L/百公里之間,要知道這對于一個自重達到2.3噸的SUV來說已經實屬不易(意味著混動系統的能量回收效率必須非常高),更何況是對于P8這種采用了“P0+P4”混動架構的產品。

但是,綜合考慮P8的技術難度、長城在這方面的技術儲備以及該項目從2013年起步的事實,車云菌認為P8在逐步定型過程中,缺少不了技術實力雄厚的供應商的支持,我據此向其工程師進行了求證:

在P8的混動系統中,其后橋(包含減速器)由舍弗勒提供;電機由西門子生產;雙離合變速器由格特拉克提供;頂層HCU控制軟件由長城自行編寫;2.0T發動機自產……

所以,我們能看出,為了讓P8在混動界“一炮打響”,WEY幾乎采用了業內最一流的供應商(這也意味著成本的攀升),在這背后,是作為WEY品牌推手的魏建軍,要把P8做實的強大意志力。

那么,在有條件選擇更方便、更穩妥電動產品的前提下,WEY為什么對P8這套混動系統傾注如此多的精力呢?

事關未來的野心

在車云菌看來,眼下市面上的電動車,差不多可以分為兩種,一種是充分考慮電動車的特質,從一開始就正向研發的;第二種是為了追趕補貼政策,以現有燃油車為基礎做中途改型的。

但是,唯有第一種產品,才有可能充分發揮電動車的先天優勢,實現最理想的駕駛感受和高效電能利用率。而為了這些,一個設計科學且合理的平臺基礎,是所有一切的前提條件。

P8的電池組設計在后橋的上方

正向設計對電動車的重要性可詳見文章:《高原上的騰勢500:為什么電動車的正向研發如此重要?》

但對眼下的WEY品牌來說,平臺開發能力仍然需要進一步提高,把P8的混動系統做成“P0+P4”的架構,也很可能是繼承自VV7(P8開發原型)底盤逆向工程之初的限制。

但這未嘗不是一件好事,因為稍稍細心的讀者可以發現,眼下P8的混動架構,完全可以看成是一輛擁有兩套獨立動力系統的汽車(如同一個雙駕馬車),任何一套動力系統的失效(失去一匹馬),都不會讓P8徹底失去行動能力(P8在純電模式下的續航能力超過50公里)。

因此,在P8項目上取得成功,不但能幫助WEY在現有P8的平臺(Pi4)上積累更多的開發經驗,還能為日后的多元化產品矩陣進行鋪墊。就比如說,如果我們把P8的燃油發動機去掉,其在容納了一個更大電池組的前提下,完全可以變成一部電動SUV。

這并非是空穴來風,而是在未來非常有可能要實現的事情:

因為早在2017年,WEY就在法蘭克福車展上展示了一款電動SUV概念車;而在前段時間,為了強化對電動車的上游資源控制,長城還以部分參股的形式,參與了一個鈷礦的開發;而其正在籌建的韓國電池研發中心和具有自主知識產權的8DCT變速箱,也是一個不爭的事實。

因此,車云菌對P8項目的研判是:

P8非常有可能是WEY品牌下的一款復雜技術的驗證性產品,作為一個把復雜混動技術消化、吸收掉的平臺,P8在未來可能會逐步推出越來越多的變種產品(技術構型不局限于現階段的“P0+P4”,但是一定會在現基礎上進行優化,降低成本);并在自身平臺技術成熟之時,迅速推出電動化產品。

而這,也是P8幾乎不計成本推出來的最大意義,也是魏建軍以及WEY品牌錨定新能源未來“野心”的最好背書。

未來一定會更豐滿,但現實肯定非常骨感

在車云菌看來,如果拋開P8背后蘊含的“戰略附加值”,其可以稱得上是一款技術先進,把各方面細節都做到位的,出色的插電式混合動力車,其在解決技術難題后體現出的先進性能,甚至要優于很多合資或進口品牌的同類型產品。

但是,由于其部分核心技術依然依賴供應商提供的解決方案,所以P8在最終定型之際,意味著WEY品牌與這些供應商的議價能力十分弱,這也導致其成本在現階段,難以降到一個市場可以接受的合理水平。

因此,對WEY品牌來說,在順利完成第一階段P8工作之后,接下來把其核心技術消化掉并尋找現有供應商體系之外的替代者,將是它成功降低下一代產品成本的關鍵,這也是其與壟斷資源開打“貿易戰”,走向獨立的必經之路。

與此同時,車云菌在測試P8的時候,于一些細節上也發現WEY品牌,甚至很可能也包括長城品牌,尚有一些圍繞產品交互設計、產品最終驗收的職能有待進一步完善。

就比如說,P8采用了一款大尺寸的液晶數字儀表盤,當你選擇M擋或者四驅模式駕駛車輛時,關鍵的檔位和混動模式信息,都非常不顯眼地位于數字儀表盤右下角的一個小區域內顯示;

此外,有關經常使用的功能(車道偏離、倒車輔助等),都設計在了P8中央通道的后半部,這意味著當駕駛者駕駛車輛需要操作這些按鍵時,必須低下頭去尋找相應功能,而導致視野余光完全照顧不到前方路面的情況,這很有可能造成安全隱患。

但是在一個設計體系成熟且老道的車企的設計體系中,類似于這種設計問題一般是不會出現的,所以說,WEY的工程師和設計師,必須要在日后的產品中,加強人機交互設計理念,更多從消費者角度去考慮問題,而不是沿用工程師的思維方式去考慮問題了。

車云小結:

總的來說,作為WEY品牌下的首款插電式混合動力車型,P8的整體表現極為出色,其不但達到了可以完全市場化的性能表現,同時也讓該項目的工程師積累下的相當寶貴的經驗。

不過,作為WEY品牌和魏建軍戰略張力體現的P8,在承載了企業和個人對未來期許,提出更高目標的同時,也開啟了自身的倒計時讀秒:

因為,無論是長城還是WEY品牌,眼下雖然都可以依靠市場紅利進行各方面資源的快速積累,但是隨著強大對手的加入(大眾號稱在2020年推出12款SUV)以及SUV市場供需關系的改變,未來留給WEY品牌用來追趕、壯大和轉型的窗口是越來越緊迫了。

所以,“WEY建軍”如何通過P8的后續產品及整體戰略布局錨定未來,必定是一場精彩的大戲,我們可以在這兩年拭目以待。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論