你到舊貨市場買cd,js們就會和你大談該cd用xx解碼芯片所以值xx元,其實一臺cd機還有很多方面要考慮,如轉盤,運放,接口等。而商販們不大懂行,只是流行用這個說價。 不過解碼芯片確實是cd中的核心,讓我們看看現在主流的芯片。

d/a數字/模擬轉換器大致可以粗分為兩大主流:一是多位元,另一個則是單位元。以發展時間的長短來說,多位元是在cd唱盤問世時就出現的,而第一代的 1bit產品則是約在1990代初期才在市場上出現,但是多bit和1bit以結構上分析到底孰優孰劣?舉例來說,一串用細繩穿起來的珠鏈。我們用兩種方法將細繩上的珠子取下來,第一種方法是:分若干次取,每次取下固定數量的珠子;第二種方法是:有多少顆珠子就取多少次,每次只取一個珠子。實際上,第一種方法就相當于多比特方式,只有接收到全部16位數碼后,才進行一次解碼處理。第二種方法就相當于單比特方式,一個數碼位一個數碼位、連續不停地解碼處理。就多bit而言,它的優點是沒有所謂的再量化的過程,因此噪音較低;除此之外,亦有較佳的動態表現。但傳統的多bit在low level的情況有非線性失真人及過零失真(zero cross)的問題,若想克服需要使用非常復雜的電路結構,這就造成了多bitdac晶片在追求高品質的目標下,同時也要負擔高昂的代價。相對地以1 bitdac它的優點是先天上就不存在過零失真的問題,類比波形的線性良好,再則生產成本較低,這就是市場上中低價位的cd player大量使用1 bitdac的原因。然而1 bit dac需要更高的頻率的clock,以及它在“再量化”的過程中會造成若干訊息失落,這也是它擠身hi-end

常見DAC芯片主要是分為多BIT(MULTI BIT)和1BIT兩大陣營,以前多BIT的主要生產廠家是BB,ADI,PHILIPS。SANYO,但現在PHILIPS和ADI也轉向1BIT了,而SANYO也沒見有什么好的東西,就剩BB公司在支撐著。

1)BB公司的常見DAC芯片是:

16BIT的PCM56,主要應用在大部分的平價CD機上,

18BIT的PCM58,以前大量的使用在中檔CD上,其著不錯的性能和較吸引人的聲音,20BIT的PCM63,這應該是BB公司最為經典的DAC芯片了,有著優異的性能指標和 不錯的聽感。在以前的很多高檔機上總是見其身影。可惜是后來 停產了。

20BIT的PCM1702,這個是BB公司用來替代PCM63的產品。有著比PCM63更好的性能 指標,但不知是什么原因,很多人是寧愿喜歡PCM63的聲音而不大 愿意接受PCM1702的聲音,個人估計可能是PCM63比PCM1702更容易 得到厚暖的聲音。

?????? 24BIT的PCM1704,PCM1702的升級產品,也使用了PCM1702相同的內部結構,有著更 更高的分辨率和動態,自然的成為了高檔機種的主流DA芯片。

PCM1702和PCM63和PCM1704 都采用了BB公司獨有的COLINEAR結構,它在每一個聲道使用了兩個的19bit的DAC分別負責正負半周的訊號,再將DAC的電流輸出部分合2為一,這個結構不但有著多Bit DAC的高動態特性,更成功解決了在一般多Bit DAC上所出現的過零失真的問題,使輸出的線性獲得改善。

還有是BB公司混合型設計的PCM67。這是一個雙聲道聲道的18BIT芯片。它在18BIT訊號輸入后,立即將18BIT訊號切分成10BIT和8BIT兩個部分,其中較高位的10個BIT由多BIT DAC轉換,較低位的8BIT則以1BIT的方式轉換,最后再將兩部分的模擬訊號相加輸出。這個設計以1BIT來解決過零失真的問題,又能保有多Bit的高動態優點。在設計構想上是極為高明的。

BB公司大部分的DAC芯片通常分為三級,分別是:標準型的P后綴,較高級的PJ后綴,高等級的PK后綴,內部結構完全一樣,在性能上略有不同。

2)ADI公司的AD1862

這是Analong Devices公司所生產的20BIT DAC芯片,AD1862的訊號/雜音比非常優良,在外接二個旁路電容的狀態下,訊號/雜音比可以高達119dB,而20BIT的分辨率也使它有120dB的動態范圍,典型的應用就是DENON的DG2560了。AD1862分成AD1862N 和AD1862N-J兩個等級。。.。。

3)PHILIPS的TDA1541和TDA1543

TDA1541和TDA1543都是16BIT的DAC芯片,也許,TDA1541可以稱為16BIT芯片的中的王者了。其優異的THD+N性能指標連許多所謂的18BIT DAC芯片也追趕不上的。特別是其可以外接的階梯旁路點容,更成為DIY玩家調整聲音所喜愛。本人則對其高頻的分辨能力很是不滿意。MARANTZ和PHILIPS的是該DAC芯片的主要用家,特別是MARABTZ連其頂級CD上也使用了他。TDA1543也是16BIT的DAC,其只有8個引腳,可算是極簡單的DAC芯片了。但其高頻的失真也算的上是慘不忍睹的了。TDA1543有后綴帶A的TDA1543A和不帶的TDA1543,這兩個型號接受的數據格式是不同的,不可以直接代換。其分別是:TDA1543A是接受MSB 16BIT的數據信號,不可以接受IIS數據格式的。而TDA1543則是只接收IIS數據格式的。

TDA1541則有4種,檔次由低到高的排列分別是:TDA1541A,TDA1541A/R1,TDA1541A/S1,TDA1541A/S2,他們的性能數據是不同的,其主要分別表現在S/N和-60DB時的THD+N的失真,這4個型號都是只接受IIS的數據格式。

4)SANYO的LC7881和LC78820,LC7881是16BIT的,而LC78820則為18BIT,以前的一代平價 CD機CEC891使用的DAC芯片就是LC78820。而LC7881則多數使用在平價機中,其性能沒有 PCM56好。

說到多BIT的DAC芯片,還有一個是不得不提的,就是ULTRA ANALOG公司的D20400A,有著 良好的性能指標和聽感以一身的20BIT的DAC芯片,當年只有在高價的器材中才可見其身影。 多BIT的芯片就說到這里,由于還有一些多BIT的芯片,本人沒有接觸過,不便在這里 胡言。只好就此打住了,下面談談1BIT的DAC芯片。

現在的DAC芯片生產陣營可是比多BIT的強大得多了。計有PHILIPS的比特流技術,松下的 MASH,CS公司的DELTA SIGMA,SONY的PULSE,還有日本AK和NPC。

analong devices ad 1862

首先介紹的是analong devices公司所生產的ad 1862 20bit audio dac,它除了使用在數位音響之外,亦使用在電子合成樂器、專業錄音的數位混音器及各種效果器上,應用的范圍相當廣泛。廠方在發布的資料當中,特別強調 ad 1862的訊號/雜音比非常優良,在外接二枚雜訊旁路電容的狀態下,訊號/雜音比可以高達119db,而20bit的分解能力也使它有120db的動態范圍(dynamic range,理論值)。在此要說明一點,某些半導體廠商在較高級的晶片出廠之前,將成品進行測試并就其性能分類,因此即使是同一品牌、同一編號的dac,在性能和價格上還有分別。

ad 1862分成ad1862n 和ad1862n-j兩個等級,

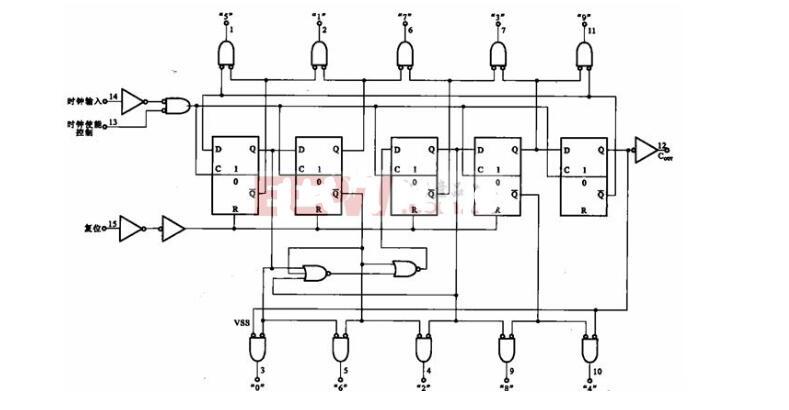

ad1862的外觀是16pin的塑膠dip包裝,電路結構大致由三個部分所構成。串列訊號輸至一個20bit的解碼部分轉化成并列訊號傳送到20bitdac,將數位訊號轉換成類比電流訊號輸出,另有一組參考電壓源供應給20bit dac部分,電路方塊圖。

burr-brown pcm63p

說到pcm63p這類dac,實在稱得上目前市售dac產品中的“主流派”。即使它出來已有一段時間,但是在多bit的hi-end數位/類比轉換器中仍然具有代表性,像theta的gii和monarchy model100等就是采用pcm63。在電路結構的設計上pcm63亦相當有特色,在這片晶片上有所謂的colinear雙dac結構,此外在s/n比有116db輸出電流的高速特性(200ns typ 2ma stop)及低失真的性能,都是使它受hi-end廠商愛用的原因。長久以來,音響用的dac在不斷地改良,而為了克服低電平的非線性失真(主要由過零失真所引起),各家ic制造商各自開發不同的雜訊整形方式或提高取樣頻率。所謂的bit stream、mash等1bitdac,就在此種情況下,應線路上是使用多bit常用的r、2r階梯方式作為主要的解碼,但不同的是它在每一個聲道使用了兩個的19bit的dac分別負責正負半周的訊號,再將dac的電流輸出運而生。沒錯,它們是解決了低電平線性的問題,然而對于互調失真和分離會有不良的影響。pcm63在部分和而為一,這就是所標榜的colinear結構。這個結構不但保有傳統bit dac的高動態特性,更成功地解決了在一般多bit dac上所出現的過零失真的問題,相對地類比類比輸出的線性亦獲得改善。系列產品分為三級,分別是標準型的pcm63p和較高級的pcm63pj,以及最高等級的pcm63pk,在性能上略有不同。筆者在此列舉兩項供讀者參考。

由以上數據可以得知burr-brown主要是以dynamic range和thd+n作三級篩選,以此區隔pcm63p、pcm63pj與pcm63pk,當然這三者在價位上亦有相當的差距。pcm63系列的價格不菲,許多數類轉換器的生產廠商基于成本的顧慮或是產品的分級的考量,就不會運用如此高級的dac。不過也有像wadia9這樣的產品,為了提高bit數(22bit)和over sampling 倍數(32倍)的前提下,不計成本地在每個聲道使用四顆pcm63(左右聲道一共用了八顆),像這樣的手筆在數類轉換器的市場上可算是鳳毛麟角,實在不多見。

以上述的兩種晶片作比較,使用單一20bit dac的ad1864是屬于傳統的多bit結構,因此仍然存在著過零失真,而pcm63以雙19bit合并為20bit,在技術上是解決了過零失真的問題,卻出因此付出了高昂的低價。

burr-brown pcm67

另一個burr-brown的dac:pcm67,是一個內含左右聲道的18bir dac。值得一提的是它在18bit訊號輸入之后,立即交18bit訊號切分成10bit 和8bit兩個部分,其中較高位的10個bit由多bit dac轉換,較低位的8 bit 則以1 bit 的方式轉換,最后再將兩部分的類比訊號相加輸出。這個設計以1 bit 來解決過零失真的問題,又能保有多bit dac的高動態優點。若要制造一部18 bit 八倍超取樣的數類轉換器,僅需一枚pcm67作解碼單元就夠了,在成本上就比用pcm63p要便宜許多,這也是theta的ds pro bsaic和giii的差別,若只純粹比較性能,pcm67還是不能與pcm63 相提并論,但是pcm67成功地降低了成本并融合了多bit 和1 bit 的優點,設計者“四兩撥千斤”,不能不佩服他在設計構想上的高明!

philips saa7350

saa7350是飛利浦公司生產的1 bit dac,每一片saa7350可以提供兩聲道的平衡輸出。

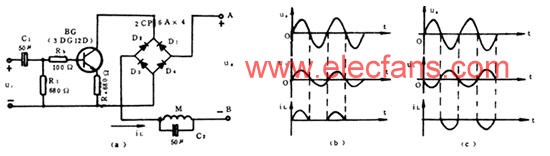

當它與20bit八倍超取樣的數位濾波器連接,左右聲道的數位訊號經輸入介面送進雜訊整形濾波器,出來成為1 bit 訊號,再進入由cmos閘和電容組成的1 bit d/a將1 bit 訊號變成連續訊號,最后透過類比低通濾波器輸出。

philips的dac7解碼模組中就有使用到saa7350,實際上該說它只用了saa7350的前半總再加上兩枚tda1547 1bit converter,tda1547的功能大致相當于saa7350的雜訊整形濾波器輸出的1 bit訊號,然后經過tda1547的1 bit d/a至積分線路,再經由低通濾波器輸出由saa7350+tda1547再加上npc的sm5803和其他周邊元件就是dac7數位模組,廣泛地使用在飛利浦和其他廠牌的1 bit d/a系統中。

dac7的作法雖然僅將saa7350中的后半總另外使用,卻使得類比部分免于受到數位部分的嚴重干擾,使線性更加完善,否則飛利浦也不會如此浪費去使用和saa7350類比部分功能重復的tda1547晶片。

1 bit,mash,△∑,∑deco

寫到這里,再把上述四個名詞稍作說明。市場上的dac晶片可分為1bit和多bit ,早期的1bit dac為達到多bit相當程度的精確度,必須使用非常高頻的colck。若是用1bit d/a以一個lsb表示16bit的資料,clock頻率將高明達44.1khzx(216-1)=2.8900935ghz,才與16bit相當就需要近3ghz的時永頻率。這樣看來,似乎1bit dac沒有什么前途。還好后來又陸續發展△∑調變方式,又演進到“多級雜訊量化抑制技術”mash(multistage noise shaping)使1bit dac可以比以前使用較低倍的clock就能得到更高的精確度。在今天,大多數的1bit解碼單元都有應用到上述技術,所以不論是mash、△∑、 ∑deco,其實都是1bit。vimak ds-2000mkii是哪一種?有人能告訴我嗎?

npc sm5864ap

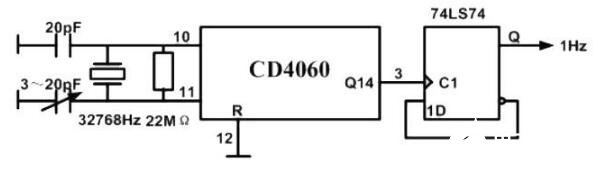

最后出場的是npc(nippon precision circuits ltd.)的cmos lsi ∑deco sm5864ap。這個lsi是用傳統的plastic dip28腳封裝,每個lsi提供兩聲道的pwm差動式輸出,配合同公司的sm5840(20bit,八倍超取樣)數位濾波器同時使用。sm5864ap 是1bit dac,它采用多次△∑的mash方式,結構上大致和philips的saa7350差不多,在實際應用上較不同的是saa7350在輸出之前,晶片內已燒附數個op。僅需加接電阻電容即可構成lpf(低通濾波器),無需再接其他的op。而npc的sm5864是直接輸出pwm波形,需要再加接積分電路(將pwm轉為連續訊號)和lpf,看來似乎較為麻煩;從另一個角度來看,sm5864后pwm波形處理和lpf在設計及使用上卻更有彈性。sm5864 的重要規格如下,其中fosc為主系統振蕩頻率(圖十)

除非光頭是philipscdm1201和sony213或240a這些常見的光頭,壞了可以較為容易地找到,價錢也相當便宜。象philips的1201這個型號從cdm到vam一直保留,前面符號雖然變了,但東西基本是一個東西。

現在在國內可選擇的侍服電路芯片較多,現成的侍服電路板更是五花八門。侍服電路芯片除了philips和sony兩大家之外,還有三星、松下、sharp等,但基本都是配合sony電壓型機芯使用的(philips是電流型)。侍服ic變化非常快

3.解碼系統

現有的兩款原創cd機主要的差別在于音頻解碼部分電路不同,其中cda6使用的是美國crystal公司的cs4390;cda9則使用pmi公司的 pmd100和bb公司的pcm1702。了解音頻dac的人都知道,目前主要的音頻dac供應廠商有美國的burr-brown、crystal和 analoguedevices,歐洲的philips,日本nipponprecisioncircuits和 asahikaseimicrosystem,還有一些公司也提供

dac,但是供貨期無法保證。akm實際上就是crystal,當年akm收購了crystal,將技術拿到手,反手又賣給cirruslogic。

現在再出cd機產品只能選用比較好的dac來盡量彌補這種劣勢。對cd機生產廠家而言,選擇dac其實較為簡單,從技術上看,盡管日本的東西并不落后歐美產品,但是,從名聲上還是差一點,所以,國產cd機創牌時是不會輕易用日本dac。至于philips,可惜它已不在hifi產品上下功夫了, tda1547出現也有七八年了,雖然講 tda1547+tda1307還是一套非常好的組合,不過,philips的供貨手續和交貨期卻很難滿足國內廠家的要求。省下只有bb、crystal和ad了,價格相同的情況下比較性能,很難講它們之間誰優誰劣。

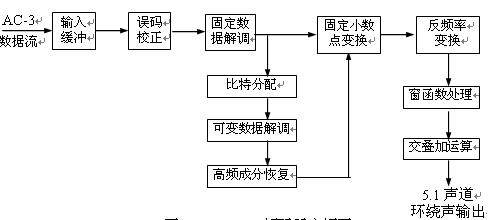

濾波器性能如何直接關系到最后的音頻輸出質量,理論上講,超倍取樣越高,性能就越好。超倍取樣的有時候定義不同,通常是以cd標準采樣周期內的插補值多少來計算超倍取樣倍數;少數后接1比特dac的濾波器是以1比特轉換周期來計算。目前硬件方式的數字濾波器基本都是8或4倍插補。pmd100是8倍插補; cs4390盡管稱128x,但實際上是4倍。插補雖然是無中生有,但這里有好過無。因為插補目的是為了減輕dac之后模擬濾波器負擔,盡量減少音頻信號因模擬濾波器而帶來的相位移。

從目前發展趨勢看,數字濾波器,應該叫數字處理器dsp,它的作用越來越大。從早期的theta、wadia到現在的sony、marantz(cd-7),他們的高檔數字音頻制作都使用大量數字處理芯片進行運算。

DAC的性能指標 信息來自維庫電子市場網(www.dzsc.com )

D/A轉換器的輸出形式有電流型和電壓型,輸出極性可以是單極性,也可以是雙極性。對于電流輸出型DAC,一般要外接集成運放,以將輸出電流轉換成輸出電壓,同時還可以提高負載能力。在實際應用中,一般選用電流輸出型DAC來實現電壓輸出。

DAC的性能指標很多,主要有以下幾個。

①分辨率:是指D\C能分辨的最小輸出模擬增量,取決于輸人數字量的二進制位數。分辨率通常用數字量的位數表示,一般為8位、12位、16位等。一個n位的DAC所能分辨的最小電壓增量定義為滿量程值的2-n倍。例如,滿量程為10V的8位DAC芯片的分辨率為10V×2-8=39mV。一個同樣量程的16位DAC的分辨率高達lOV×2-16=153μV.

②轉換精度:轉換精度和分辨率是兩個不同的概念。轉換精度是指滿量程時DAC的實際模擬輸出值和理論值的接近程度。對T型電阻網絡的DAC,其轉換精度和參考電壓Uref 、電阻值和電子開關的誤差有關。例如,滿量程時理論輸出值為10V,實際輸出值為9,99~10.DIV,其轉換精度為±10mV。通常DAC的轉換精度為分辨率之半,即為LSB/2。LSB是分辨率,是指最低一位數字量變化引起幅度的變化量。

③偏移量誤差:是指輸入數字量為零時,輸出模擬量對零的偏移值。這種誤差通常可以通過DAC的外接Uref 和電位計權加以調整。

④線性度:是指DAC的實際轉換特性曲線和理想直線之問的最大偏差。通常,線性度不應超過±1/2 LSB。

⑤輸入編碼形式:是指DAC輸人數字量的編碼形式,如二進制碼、BCD碼等。

⑥輸出電壓:是指DAC的輸出電壓信號。不同型號的DAC,輸出電壓相差很大,對于電壓輸出型,一般為5~10V,也有高壓輸出型的,為24~30V。對于電流輸出型的DAC,輸出電流一般為20mA左右,高者有的達到3A。

⑦轉換時間:是指輸入的數字信號轉換為輸出的模擬信號所需要的時間。一般為幾十納秒至幾毫秒。

除上述指標外,供電電源、工作溫度、溫度靈敏度等指標也是DAC的技術指標,關于DAC的資料很多,請再參考其他書目。

目前,市售的D/A轉換器有兩類:一類在一般電子電路中使用,不帶使能端和控制端,主要有數字量輸人線和模擬量輸出線;另一類是專為微機設計的,帶有使能端和控制端,可以直接與微機接口。現在與微機接口的DAC應用較多,主要有8位、10位、12位、16位等。下面以12位DAC和16位DAC為例介紹D/A轉換器。

一般是使用什么樣的dac,聲音有80%已經由你使用的這顆dac加上前面的數字濾波器決定了。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論