人工智能(AI)這個領域,全球都存在著泡沫。如今泡沫越吹越大已經到了要破滅的時候,真正贏家也開始初露跡象。50倍PS值背后,AI視覺公司的蜂擁進入,人才和商業化出現天平失衡現象。AI將顛覆整個行業。

AI產業已經從玩技術概念階段轉向了拼落地階段,贏家將是那些能夠快速解決實體經濟問題、提升行業效率,甚至顛覆傳統商業模式的公司。

阿里云是阿里巴巴集團由個人消費者向傳統產業滲透的抓手,是整個阿里集團的人工智能大腦。該公司總裁胡曉明在2017年12月28日的一次演講中說道,人工智能(AI)這個領域,全球都存在著泡沫。雖然整個行業將人工智能吹噓的“高大深”,但AI應該是人們看得見、聽得到的東西。

胡曉明并不是擔憂“AI泡沫”的唯一發聲者,比他更早4天,科大訊飛董事長劉慶峰在一個論壇的演講中預測,今年將有一大批的人工智能創業公司倒閉,但整體上AI產業將大規模發展。

“AI是2B的生意,不能指望2C的速度,小心泡沫就要來了。”創新工場創始人李開復在更早之前說。

人們通常用兩個指標來衡量一個領域有無泡沫:是否有大量熱錢進入該領域,導致該領域公司估值遠高于實際價值?技術是否大范圍應用在現實之中,并大范圍改變此前的商業模式?

胡曉明認為,人工智能需要同時具備三個條件才算有“價值”:第一,要有場景驅動,解決什么問題,為這個社會降低了多少成本,提高了多少效率;第二,在人工智能背后是否是有足夠的數據來驅動AI能力的提升;第三,是否是有足夠的計算能力支撐。

但更多接受 記者采訪的人工智能公司操盤手認為,胡曉明提到的第一件事情才是決定他們生死的唯一要素——那些能夠快速解決實體經濟問題、提升行業效率,甚至顛覆傳統商業模式的公司才有可能在這場競爭中勝出。

50倍PS值背后

在中國的風投圈子里,AI公司很貴,而且有錢還未必能投得進去,這一點不是秘密。

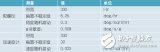

北京冬天的一個深夜,一個不起眼的飯館里,幾個AI領域的財務顧問正在討論手里項目的融資進展。他們發現,2017年,圖像識別公司的PS(估值除以營收的倍數)基本都在50倍左右,遠高于正常公司的10倍。

和互聯網行業相比,人工智能行業很新,而且融資活動頻繁,所以,大部分投資機構在估值時,使用的是較為通行的可比交易法。

所謂的可比交易法,就是參考此前同類公司的融資情況來制定PS值。2016年,全球范圍內的AI領域的融資PS值區間最低在43.8倍,最高居然達到了241.9倍。

因此,在過去的一年中,多數投資機構取了中間值,融資估值普遍維持在50倍上下,而正常公司的PS值一般在10倍左右。

一位長期活躍在AI投融資界的風險投資家說:“即使這么高的倍數,也不是想投就能投。”

人工智能公司里,僅圖像識別公司就圈走了幾十億美元的投資。眾多投資公司爭著往以“圖像四小龍”為代表的頭部公司里擠。這些公司有相同的特質:以AI技術起家,通常有一支實力雄厚的技術團隊;已經開始產生收入,未來收入可預期。

相比同樣依靠機器學習技術進行內容推薦的明星公司今日頭條,商湯科技的估值在投資界被認為高估了。一位今日頭條人士透露,頭條2017年預計收入在170億人民幣,估值在200億-220億美元,PS不超過10倍。但這種對比亦在業界存在爭議。

讓圖像識別公司大火的主要原因之一,是各家公司紛紛找到了最適合AI圖像技術快速落地的領域——安防。

安防的主要產品是攝像頭,這種單純的圖像智能落地領域簡直得天獨厚,視覺識別在安防領域的使用場景有布控任務、人證比對以及智能報警等,這些場景可以快速簡單部署AI產品,如算法SDK、布控一體化系統、人臉圖像檢索比對系統和智能前端攝像頭(嵌入式SDK)等。

包括“圖像四小龍”在內的AI視覺識別創業公司幾乎都已經涉足這個行業,投資人和他們聯合制定了預期銷售額,這些銷售額,將成為這些公司繼續往前走(上市獨立發展或是賣給大型平臺)的基石,也是投資人變現的一個重要依據。

此前多年,安防是一個不性感且重模式的產業,資源幾乎都掌握在行業巨頭海康威視和大華股份手里,鮮有創業公司涉足。海康的利潤相當于5個大華,而大華則相當于5個排名第三的東方網力,其他企業利潤相比東方網力更加微乎其微。海康威視2017年上半年營業總收入164.48億元,比上年同期增長31.02%,凈利潤32.92億元,比上年同期增長26.22%。

AI視覺公司的蜂擁進入,也讓這兩家傳統巨頭加快了+AI的腳步。

但加載了AI能力的安防攝像頭只是海康威視業務產品中的微乎其微的一小部分,有人分析,比例約為5%。

一位曾經給公安部門擔任過技術專家的創業者告訴 記者,國家在安防領域的技術實力已經相當高了,抓捕逃犯對于公安部門來說,并沒有技術障礙。他說:“為什么海康威視不去大力鋪AI產品?因為現在還不是合適的時機。”這位創業者創辦的公司是海康威視的合作伙伴。

另一位同樣將重點放在安防領域的AI公司創始人告訴 記者,安防作為目前AI落地最充分的行業,目前技術滲透率也僅為1%。也就是說,只有1%的安防設備應用了AI技術。

“2017年安防產業產值在4500億元人民幣,而目前所有的AI安防產品,產值不到20億元。”該創始人說。視頻監控攝像頭通常有4路、8路、16路等規格,一路可以安裝一個攝像頭,而今天智能安防領域最大的一筆訂單在上海寶山,為3000路,相比龐大的安防領域,這個數字幾乎可以忽略不計。

有人樂觀估計,AI將在未來數年內顛覆安防市場,屆時,AI產品和方案將至少占據這個市場50%以上,也將徹底提升這個領域的效率。

一個可以看見的變化是,不到一年,產品和技術成本已經在以10倍的速度下降,發展前景可期。

低滲透率和高成長性讓投資人想擠進這場賭局。多位財務顧問告訴 記者,圖像識別的這四家頭部公司,已經不需要有財務顧問協助融資,投資人會自己找上門去。

安防又是一個強管制行業,主要需求集中在公安、金融、運營商等國家機構。到了2017年下半年,國家隊投資機構開始進場,它們的作用至關重要,除了資金,也為這些公司進入這個相對封閉的市場掃平壁壘。

但頻繁又高額的融資讓這些還處于早期的創業公司,股東數量遠遠超出正常水平。商湯科技的投資方已經接近20個,曠視科技的股東也超過了10家,其中都包括不少需要進行業務結合的戰略投資方。

當一個領域接受的資源遠遠大于這個領域能夠創造的價值時,就會被視為出現了泡沫,不過,如果將AI放到整個科技領域,它的熱潮似乎又不足為奇。

幾億美元的融資額對于還處于早期的AI技術公司來說,是一筆巨款,但如果放到互聯網領域只是小錢。滴滴出行成立至今,融資總額超過1300億元人民幣,多輪融資都高達30億美元,共享單車領域,摩拜和ofo的新一輪融資都超過了6億美元。

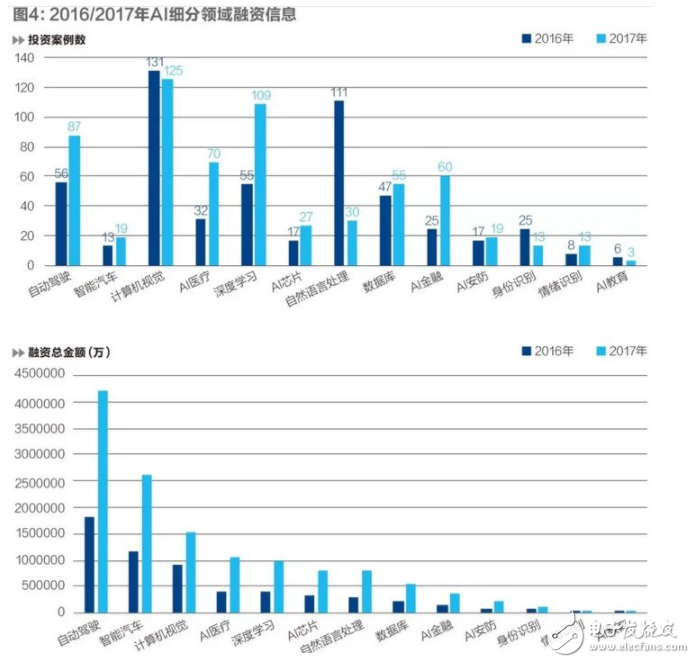

2017年中國AI領域融資總額為3458億元人民幣,不到滴滴一家公司三年融資總額的三倍。

“今天中國互聯網花在補貼用戶上的錢,是遠高于技術的,這點泡沫我覺得可以接受。”語音智能公司出門問問創始人李志飛對 記者評價。

2017年11月初,“圖像四小龍”中的曠視科技完成當年AI領域最大一筆融資后的幾天,公司CTO唐文斌在被 記者問到視覺AI公司是否估值過高時,他有些猶豫,思索一會兒后答道:“行業確實有些虛火,這筆錢怎么花才能最大化促進業務發展,確實是個問題。”

落地壓力倍增

“從來沒有遇到過投資人問我們團隊里有多少專家,都是直接問營收”

“AI還是靠技術驅動的。”熊偉銘告訴 記者。

“假設這個公司沒有應用,只是一個算法公司,它必須要有技術領軍人物;但如果有應用,我會把它定義為‘深度學習輔助應用公司’,這樣的公司更考驗運營能力。”

也正因為如此,幾乎所有AI公司的商業計劃書,都在一開始花費大量篇幅介紹公司創始人團隊的技術背景。

不過,跨入2018年,情況正在發生變化。

熊偉銘認為,2017年很難再有純技術的AI公司出來了。這主要取決于兩個原因,一是能夠引領行業方向的頂級AI人才能下海的基本都下海了;二是投資人開始看落地能力了。“更看好綁著應用出來,比如教育、醫療、金融等。”

資本帶來機會,但資本本性逐利。人民幣基金的投資周期為5年左右,美元基金稍長,為8年,大多數投資人會在一個項目18個月后判斷是否具備繼續增長的能力,如果不能,就會選擇放棄。

幾乎所有已經到B輪的AI公司受訪者均表示,商業主導技術,技術和產品為商業服務。

“所有的AI公司都有很大的商業化壓力。”一位通過國家“***”回國創業的AI視覺識別創業者對 記者說,“我從來沒有遇到過投資人問我們團隊里有多少專家,都是直接問營收。”

他所在的公司技術實力雄厚,五個創始人都具備強大的技術背景,其中三位來自谷歌、百度AI創始團隊。

不過,因為有了安防這個得天獨厚的落地市場,AI視覺識別創業公司的變現之路已經相對平坦。早于視覺識別三年就技術初步成熟的語音智能賽道上的創業公司則沒有這么幸運。

人工智能公司出門問問創始人李志飛2012年回國創業,是美國約翰霍普金斯大學計算機系博士、前Google總部科學家,在技術領域,他是世界級自然語言處理及人工智能專家,世界主流機器翻譯開源軟件Joshua主要開發者。

這樣的背景,讓李志飛回國創立一個AI公司順理成章。出門問問一度被認為是一家語音交互人工智能公司,但從去年開始,李志飛開始改口說,出門問問是一家擁有AI技術的消費電子產品公司。

出門問問的變現路徑確立在硬件產品上。“這個行業光靠技術活不下去。”李志飛對 記者說,“把AI的能力落地到消費產品中去,商業化,才能活下去。”

兩年來,出門問問陸續推出了智能手表、智能音箱,并開始涉足汽車語音交互后視鏡市場。李志飛的競爭對手不再是AI公司,而是上述消費電子產品領域的其他賽手。

AI是出門問問闖蕩消費電子江湖的技術壁壘。但智能消費電子產品是一個全新的領域,成熟期漫長,風險也大。

智能消費電子產品是一個全新的領域,成熟期漫長,風險也大。

市場調研的數據顯示,智能手表、智能音箱、智能耳機為代表的智能消費電子產品目前在全球只有5%市場份額。今天的世界依然屬于智能手機。

李志飛賭的是,5年后這個市場可以增長到30%,他對 記者說,“如果增長趨勢是這么一個方向,就可以活下來,并且有機會活得很好。”

目前,李志飛將公司30%的資源放在AI技術開發,70%的資源用于商業化落地。他告訴 記者,這一年多來,他正在學習如何管理供應鏈。

好處是,出門問問其實躲開了BAT的直接競爭。

“這樣是不是相對安全了?” 記者問道。

“也不安全,都是賭博。”李志飛回答。

記者獲得的資料顯示,商湯科技預計在2019年-2020年IPO,其他公司也在最新輪的融資方案中初步制定了在這個時期上市的目標。但不少AI頭部公司的大額融資款項來自BAT,BAT從一開始就滲透了這個市場。

“圖像四小龍”還需要遠慮的一個問題是,2017年很難出現一個類似安防領域的大市場供AI技術公司落地,賽道在變窄。

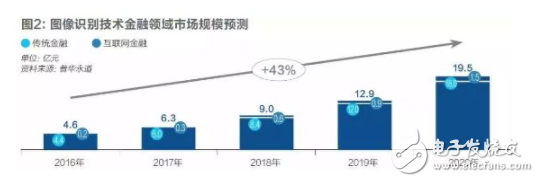

普華永道會計事務所對AI視覺識別類技術公司的落地市場有一個大致的估算。主要聚焦在三大市場:安防、金融和移動互聯網。

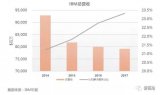

該機構數據顯示,2016年中國安防市場規模為30億元,未來五年將保持90%增速,到2020年市場規模達到近400億元;金融領域2016年的市場規模為4.5億元,未來五年將保持40%增速,到 2020年市場規模達20億元,不過,這個數字和安防市場的400億元相去甚遠。

視覺識別的第三大落地市場是移動互聯網應用和智能手機。這個市場2016年市場規模約為1.8億元,未來五年增速約 71%,到了2020年達到約15.2億元的市場規模。這個規模與金融行業盤子相當。

這三個領域中,尤其屬AI安防市場的盤子最大,增速最快。就算他們進一步滲透到金融和移動互聯網領域,“圖像四小龍”這樣的盛況,可能很難出現在2018年。

人才和商業化天平失衡

“學術界被挖得千瘡百孔,需求有明顯的炒作痕跡,誰都知道這個溢價不可能長久,趕緊趁熱把自己賣一筆,以后的事情以后再說。”——杜克大學華人教授陳怡然最擔心的事情發生了

AI畢竟是一個高技術門檻行業,AI公司能獲得高估值,與AI人才的稀缺密不可分。在全球AI技術精英圈子里,華人大約占據了三分之一。這也是中國能夠快速在AI領域與美國形成全球兩極的重要原因。

熊偉銘告訴 記者,華創會將AI人才按層分類,例如,名校出身,能夠在國際AI會議上發表論文,并且得過國際知名比賽冠軍的頂級AI技術人才,一個就值500萬美元。

其余各層次技術人才總合約為30萬人,其中高校領域約10萬人,產業界約20萬人,而市場需求在百萬量級,遠不能滿足市場對人才的需求。

記者發現,中國第一批受到投資人關注的AI公司,幾乎都是處在AI人才金字塔不同級別的人才所創立的。

商湯科技的優勢就在于擁有一個超過200名科學家的技術研發團隊。

而且,商湯科技的創始人湯曉鷗就是符合投資人心中高端人才標準的典型代表,湯曉鷗擁有MIT人臉識別算法方向的博士學位,曾獲得計算機視覺國際會議CVPR 2009最佳論文獎,并擔任CVPR的主席,同時也是IEEE雜志的編委。

這種能夠引領AI發展的頂級人才,環顧全球尚不足千人。

一位中科院前副教授2016年開始創業,在AI語音識別方向研究超過10年間,他曾獲得多項重大獎項,但是作為一位40歲的父親,這份看起來很光鮮的工作很難支撐一家人在北京的生活。

“研究院太苦了,沒錢,院里還有各種束縛。”他告訴 記者,他的同行不少加入了大公司,也有不少自己創業的,“現在AI人才確實貴了,出來能賺到錢。”

有人指出,在AI還處于早期發展階段時,大量人才被高薪吸引,離開學術界,可能會對這一行業產生影響。

杜克大學電子與計算機工程系副教授、杜克進化智能研究中心主任陳怡然在一篇文章中寫道:“學術界被挖的千瘡百孔,現在連寫個項目申請都找不到合適的PI來組隊……這個需求有明顯的炒作痕跡,而且是學術界的人自己炒自己:誰都知道這個溢價不可能長久,趕緊趁熱把自己賣一筆,以后的事情以后再說。”

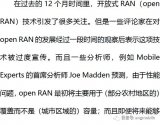

這一輪的AI浪潮主要是由深度學習算法的突破引領,但AI產業還處于非常早期的階段,需要技術的進一步突破。

科研人才飛漲的身價,資本的源源流入,讓企業變成了研究院,但這究竟能夠讓技術與商業更加緊密的結合,還是會阻礙學術研究的發展?這一切都在發展變化中,目前沒有答案。

泡沫中前行

拿到錢后,是沉淪在泡沫中,還是繼續前行,將決定這一輪AI熱潮的未來命運。

2017年冬,阿里云總裁胡曉明提出 “AI for Industries”(產業AI)的理念,認為人工智能的發展要去泡沫化,下一站將是“產業AI”。

這個戰略,與阿里巴巴集團此前兩年以阿里云為推手,推動AI在城市、工業、零售、金融、汽車、家庭等多個市場落地的行動是一致的。

BAT中的另一大巨頭百度在AI技術上布局最早,技術操盤能力最強,在過去一年時間里,AI華人領袖之一的陸奇加入百度并操盤,百度AI能力在多個場景釋放的棋局也緩慢展現。比如,和小米的聯合,可視為百度在消費電子產品終端市場的AI布局。

巨頭已經按下了快進鍵。

一位不愿具名的國內視覺識別方案龍頭公司創始人評價說,這絕對不是一件好事,但未必是一件壞事,可以確定的是,“很快就沒有單純的AI公司,所有的AI公司都需要找到自己可以快速落地的行業。”

或者說,很快,“AI公司”這個標簽會消失,取而代之的是具備AI能力的各類公司。

比如,人們不會認為英語流利說是一家AI公司,而是一個具備AI能力的英語培訓機構。

巨頭加入戰局的一個微妙好處是,可以加速AI顛覆行業的速度。

AI公司普遍苦惱的是,AI目前只是某一個行業的增值工具,所謂工具,意味著可有,也可無。他們的目標是從根本上顛覆這個行業的商業模式,提升這個行業的效率,改變這個行業的玩法。

可以拿來直觀類比的是電子商務。京東目前的銷售效率大約為18%(每賣100元的商品花費在營銷和物流上的成本),淘寶是12%,但整個中國的實體零售平均銷售效率超過30%。電子商務完全改變了中國零售業的成本結構,大幅提升效率。

目前AI在安防領域的滲透率僅為1%,談顛覆,這個數字至少應該在50%以上。BAT暫時沒有大舉進入這個市場,但在其他沒有傳統公司把持的市場,如健康醫療、金融等,BAT的入局也有可能是一件好事。

投資人還在激進布局金融和移動互聯網領域,加上AI芯片、智能醫療、服務機器人等,新的機會還在不斷涌現。“先養著,等到后期再想進去就難了。”

創業者在不停地試,和他們業務密切相關的產業鏈合作伙伴則深刻感受到冷暖交替。

博雅立方其中一塊業務是提供AI訓練數據加工服務。甲方將需要訓練算法的無標簽數據交給博雅立方,比如圖片,博雅立方用大量人工標注的辦法,為這批圖片打上標簽,這也被稱為數據標注。

這些數據帶上了標簽,才能訓練AI模型。

這家公司的數據服務事業部總經理王馨告訴 記者,2015年到2016年,她的客戶還是以聊天機器人公司居多,2017年之后,這些公司大多已經看不到了。但涌現出大量結合應用場景的公司,如無人駕駛、醫療、健康服務領域的公司。

“那些機器人的場景無非就是聊天調侃,解決不了用戶剛需。”王馨對 記者說。她覺得,2015年-2016年反而是泡沫盛行的時期。“至少2017年被投資金額大的公司,商業模式都比較清晰,可以將人工智能真正落地。”

無人駕駛和醫療被認為是繼金融、移動互聯網之后的大落地場景。但這兩個領域和安防不同。

無人駕駛綜合了一整套復雜的AI技術,包括語音、視覺、深度計算、語義分析等,普通的創業公司根本無法短期內操盤技術整合和市場推進;醫療是2017年美國AI創業熱土,如同中國的安防,但中美兩國政策差異巨大,國內獲取醫療數據高度依賴政策變化,短期內難以商業化。

多位接受 記者采訪的AI創業人士認為,這兩個領域的商業化成熟期樂觀估計在5年-10年。

BAT,尤其百度,已經在無人駕駛整套平臺上進行深度布局,創業公司未來很有可能成為分布在巨頭搭建的生態上的不同環節;至于醫療,騰訊和阿里從三年前就開始布局,AI將貫穿兩大巨頭健康醫療生態所有毛細血管,AI創業公司在其中的機會和縫隙是什么,目前還難以看清。

為避免和BAT正面沖突,投資人的視角相對現實。

“這些公司肯定能找到活干,但能變成Facebook、谷歌嗎?我覺得不能。”某投資機構高層對 記者說,“底層的機會,我覺得沒有了,這些公司最后都會變成應用公司。比如,一些視覺識別公司最后可能會變成一家安防解決方案公司。”

“技術創業公司就算往平臺方向走了,也會很難。”上述投資人說,“即使是商湯也一樣。一個好的選擇是時機成熟的時候,賣給平臺巨頭。”

“那獨立上市呢?” 記者問。

“也可以。那就最好拿人民幣基金,奔創業板,更容易也更保值。”上述投資人回應。

宏觀來看,中國AI產業依然在涌入熱錢。麥肯錫全球研究院的最新報告顯示,中國風投投資總額從2011年-2013年的120億美元躍升至2014年-2016年的770億美元,在虛擬現實、自動駕駛汽車、3D打印、機器人、無人機和人工智能領域,中國的風投規模位居世界前三。

但多位AI投資、觀察人士向 記者預測,2018年,人工智能將出現第一批倒閉潮,大量“人工智能”概念的公司死亡將加重這個領域的融資難度。

“的確有很多這樣的公司,不過這跟我無關,他們也不會騷擾我,或跟我競爭。他們的目標只是通過AI這個標簽拿到短期好處。”一位明星AI創業者對 記者說,“這個領域太熱鬧了,可以冷一冷。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論